漢直WSで「薙刀式」を使う

新しいかな配列の代表格である「薙刀式」の v15 fix版が KanchokuWS (以下、漢直WS)でも使えるようになりました。この記事では、漢直WSでの薙刀式の使い方について解説します。

漢直WSのインストール

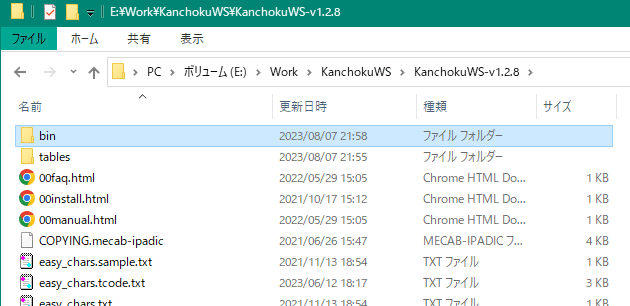

まず Release ページから最新版の KanchokuWS-*.zip をダウンロードします(2023/8/11現在の最新版は v1.2.8)。ダウンロードした zip を適当なフォルダで展開してください。

起動

bin\KanchokuWS.exe を実行します。

初めて漢直WSを使用される方へ

いくつかトラブルにはまるポイントがあります。その場合は、README を参照してください。

設定ダイアログの表示

起動直後は以下のような画面が表示されています。

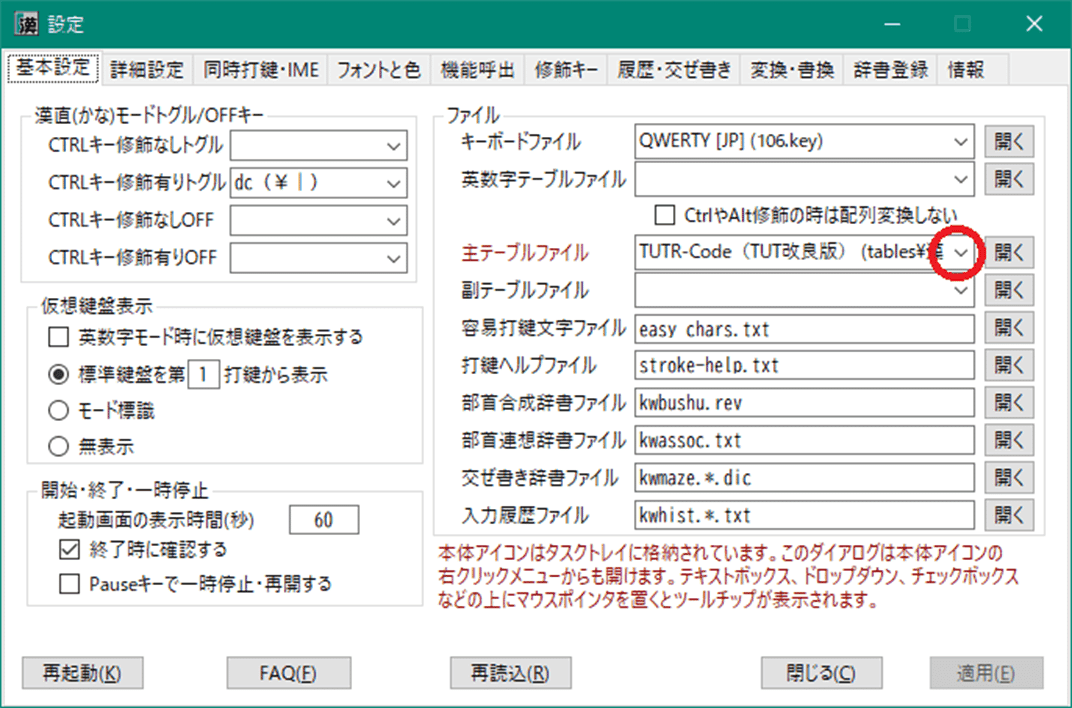

ここで「設定」ボタンをクリックすると、以下のような設定ダイアログが開きます。

初期状態だと配列として「TUTR-Code (TUT改良版)」という、漢直配列が設定されています(漢直WSだけに)。これを薙刀式に変更します。

薙刀式への変更手順

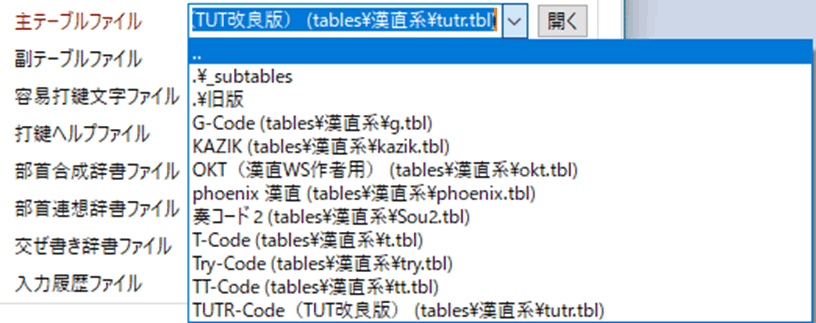

「主テーブルファイル」のドロップダウンを開きます。

「..」をクリックします。

「.\かな系」をクリックします。

「薙刀式配列v15(fix版)」または「薙刀式配列v15(fix版)横」をクリックします。

上図は「横」版を選択したときの状態です。最後に「適用」をクリックしてください。

縦書き版と横書き版について

薙刀式には、縦書きに特化した通常版と横書きに特化した横書き版があります。ふだんの物書きのときに縦書きのエディタを使っている方は、通常版を選択するとよいでしょう。それ以外の方には横書き版をお勧めします。

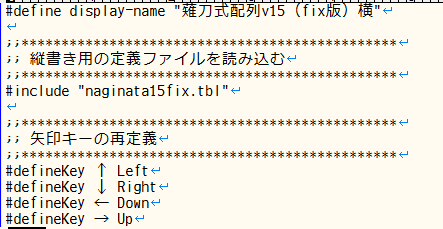

縦書き版と横書き版の違いは、T や Y キーや編集モードキーによるカーソル移動の方向だけです。横書き版を使用すると、T や Y キーによるカーソル移動方向が直感に合わない場合があるかもしれません。その場合は、横書き版のテーブルファイルをエディタで開いて、「矢印キーの再定義」のところを変更してみてください。たとえば「↑」を Right に、「↓」をLeft に変更してみるなど。

なお、テーブルファイルは、「主テーブルファイル」の横にある「開く」ボタンをクリックすると、ふだん使用しているエディタで開くことができます。

薙刀式入力モードのON/OFF

薙刀式入力モードは、IMEのON/OFFに連動してON/OFFされます。

また漢直WSで薙刀式を導入すると、

「HJ」キーの同時押しで IME をONに(薙刀式もONに)

「FG」キーの同時押しで IME をOFFに(薙刀式もOFFに)

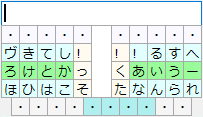

することもできるようになります。下図は薙刀式がONになったときの漢直WSの「仮想鍵盤」の様子です。キーの位置に対応した文字が表示されているのが分かると思います。

ここでスペースキーを長押ししてみてください。仮想鍵盤の表示が下図のように変化するはずです。

薙刀式を始めたばかり、という方には便利な機能なのではないでしょうか。

同時打鍵タイミング設定

DvorakJ を使った薙刀式の本家実装では、複数キーが同時に押されている時間帯が一瞬でもあれば、それらのキーの同時打鍵と判定するようになっています。

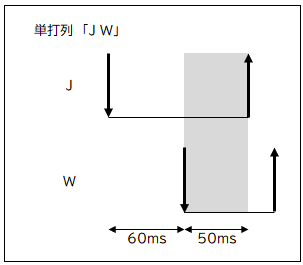

漢直WSでは「高速でロールオーバー打ちをしているときは同時打鍵判定せずに単打と判定してほしい」というような要望に応える設定が可能です。たとえば「J (あ)」から「W (き)」までの押下間隔が 100ms以下、「W」の押下から「J」の解放までが 70ms以上、というような条件をつけると、下図のようなタイミングで打鍵をした場合は同時打鍵と判定されますが、

下図のようなタイミングで打鍵した場合は、「J, W」という単打列と判定されようになります。( J の解放までの時間が70ms以上、という条件に合致しないため)

下図はタイミング条件の設定画面です。

ここの数字を適当に変えて、ご自身の感覚に合った設定を探してみてください。もし本家と同じタイミング設定にしたい場合は、条件Aを 5000 に、条件Bを 0 に設定してください。

なお、下図のように「先押し後離し」方式で打鍵した場合は、押下や解放の間の時間にかかわらず、必ず同時打鍵と判定します。

打鍵ログ

上図の設定画面で「打鍵ログ」をクリックしてみてください。

上図のような画面が表示されます。これはキーの押下や解放の時間間隔とそれによって出力されたキーを表示しています。これを活用して自身のキー入力のタイミングを確認してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?