「クリティカルシンキング導入」~”正しく考える”ための基本~

本noteは、金融・コンサルティング業務志望の学生、思考法の学び直しを検討しているビジネスパーソン向けクリティカルシンキング(ロジカルシンキング)導入を目的としています。

具体的なターゲットのレンジとしては、大学生から若手のビジネスパーソンとしており、「すでにMBAを取得している」というレベルのカテゴリの方には、授業で目にした懐かしいもの、というレベル感となっています。

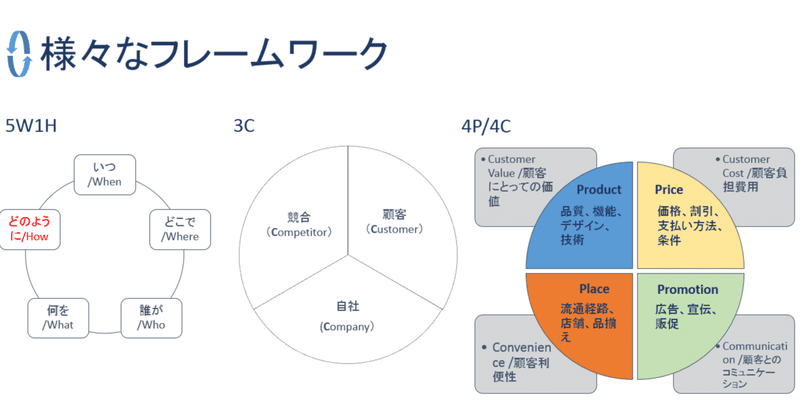

基本的な思考のフレーム、MECE、ロジックツリー(LT)・ピラミッドストラクチャー(PS)、3C、4P4C、SoWhat/WhyTrue? etc を用いて、図解、構造的に事象を分解し、また、再構築する、といった手法の理解を促進させることを主目的としています。

GLOBIS MBAシリーズや、一橋大学MBAシリーズ、京大MBAなどの知識をミックス・踏襲しつつ、そこから逸脱しない程度に、私オリジナルの概念を含めております。強く、柔軟な思考力を養いたい全ての人の助力になると信じています。

1.クリティカルシンキング導入

-「考える事」の正体は一体なにか。

-クリティカルシンキングと学生がそれを扱う重要性

-クリティカルシンキングとロジカルシンキング

-クリティカルシンキングの3×3(スリーバイスリー)

-なぜを5回繰り返す「トヨタの因数分解」を知る

-「考える事」の正体は一体なにか。

人間は考える事が得意な生き物です。過去、現在、そして様々な要素から未来まで、かなりの精度を以って予測し得る、地球上で類を見ないほど特異な性質を持ち合わせています。しかし、解像度が上がれば上がる程、この世界は、おぞましいほどに複雑で混雑した、”葦(あし)が絡まりあったようなもの”だと気づくでしょう。それは至極当然で、人間を自然状態のままにしておくと、各々が自分の中にある常識や、属した環境を背景にしたものさしではかり、ルールを作ってしまうからです。

それらを整理・必要な物を抽出し、本質を見極める為に役立つのがクリティカルシンキングです。言い換えると、いわばOS(=オペレーションシステム)のようなものだと考えても問題はなさそうです。

では、みなさんがクリティカルシンキングを学ぶ必要があるのでしょうか。

-クリティカルシンキングと学生がそれを扱う重要性

まず、クリティカルシンキングについて明らかにした上で、なぜ学ぶべきなのかという疑問を解消しておきます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、クリティカルというのは、”Critical”=批判的な、批評的な、懐疑的な、といった意味を持つ英単語です。

批判的、批評的と聞くと、あまり居心地がよくない受講者も少なからずいらっしゃるでしょう。しかし、これから扱っていくクリティカルシンキングに含有される批評というのは、相手を貶める武器という意味ではありません。

クリティカルシンキングは、物事を正しく考え、論理的にアウトプットするために存在しています。つまり、批評や懐疑の行く先が自分自身であるということも想定されます。そして、どのようにその正しさを理解・検証し、どんなフレームワークや論理を使って証明、人を納得させるかというところまでを本講義において提供したいと考えています。

*

次に、なぜこのクリティカルシンキングを学ぶ必要があるかについて説明します。結論を先取りしますが、クリティカルシンキングはビジネスシーンにおいて非常に有用なのです。これを使いこなすことで、仕事を効率的に消化したり、あるいはクリエイティブにしたり、新奇性を発見したりすることを強力に推進します。

外資系金融機関やコンサルティング会社においてもそうですが、研究・開発機関、営業会社においても、重用される思考体系と言えます。

就職活動で求められ、ビジネスパーソンとして生きていく未来でも必要である「思考の基礎」ですが、曖昧に理解しているだけでは評価されません。なぜならば、クリティカルシンキングは体系的に学び、継続的にアウトプットすることで身につくものだからです。

また、クリティカルシンキングを学ぶ過程で、ロジカルシンキングも身に着けて行く必要がありますが、この2つの思考の基礎は、大学卒業後に学ぶ人が多い傾向にあります。それは、ビジネスを進める上で必要であるにも拘らず、その基礎を学んでこなかったのに、必要に迫られるからです。

このように非常に重要な「思考の基礎」であるクリティカルシンキングですが、体系的かつ演習を用いて、企業戦略の分析や立案といった成果物のアウトプットまで行わせるという授業などは、学部生などに向けて、ほとんど提供されていないのが現状です。

そして最も大事なことですが、この2つの思考の基礎はいつ学んでも損がないのですが、できれば学び始めるのが早い方がよいと言えます。なぜならば、批評的・論理的に考え、検証し考察する力は、学問・研究・ビジネスにおいて”必携の能力”だからです。

-クリティカルシンキングとロジカルシンキング

次に、先程も触れたロジカルシンキングについて説明します。ロジカルシンキングとは日本語にすると論理的思考となります。次回説明することになりますが、論理とはすなわち「演繹法」と「帰納法」のどちらかから始まる思考法を指します。

しかしながら、ロジカルシンキングだけでは、多様な背景を持つ人たちと考えをすり合わせたり、積み重なった観察事項から新奇性のある切り口で一般化したりすることは困難です。要するにロジカルシンキングとは、事実を事実のまま扱い、伝えることには長けていますが、いわゆる使えない正論を機械的に掃き出すという結果に繋がりかねません。

従って、ロジカルシンキングは、クリティカルシンキングに包含されることで、客観性を強め、イシュー(論点、目的、争点など)を明確化させることが出来ると言えます。結果として、言説や理論に強力な説得力を持たせることになります。簡潔に言うと、ロジカルシンキング≒主観的思考とクリティカルシンキング≒客観的思考をミックスさせるイメージと考えれば理解がスムーズになるでしょう。

-クリティカルシンキングの3×3(スリーバイスリー)

それでは、具体的にクリティカルシンキングについて学んでいきましょう。クリティカルシンキングの理解方法は様々ありますが、より効率的かつ強固な基礎を作るため、3つのルーチン(手続きの決まったもの)と3つのメソッド(方法)を用意しました。この3×3(スリーバイスリー)を、これから先、様々な局面において基礎として使用していって下さい。

<3つのルーチン>

1.イシューのために考える

2.メタな視点で考える

3.「なぜ」を続けて考える

ここから先は

お気持ちだけで結構です。ありがとうございます。