後手番で石田流の定跡に合流する手順

はじめに

将棋で、「先手番になると定跡書どおりに指せるのに、後手番になるとどう指せばいいのかわからない」という初心者はいるのではないでしょうか。

世に出回っている将棋の定跡書のほとんど多くは、指し手が先手番であることを前提とした手順書です。将棋は先に仕掛ける側が主導権を握りやすい傾向が強い以上、それは仕方のない傾向なのかもしれません。

ここでは、私が学んだ先手番の石田流の定跡を、後手番でも先手番の石田流の手筋を活用できるように検討した記録を残しています。

☗棒金(急戦) vs ☖石田流

①三間飛車に構えるまでの手順

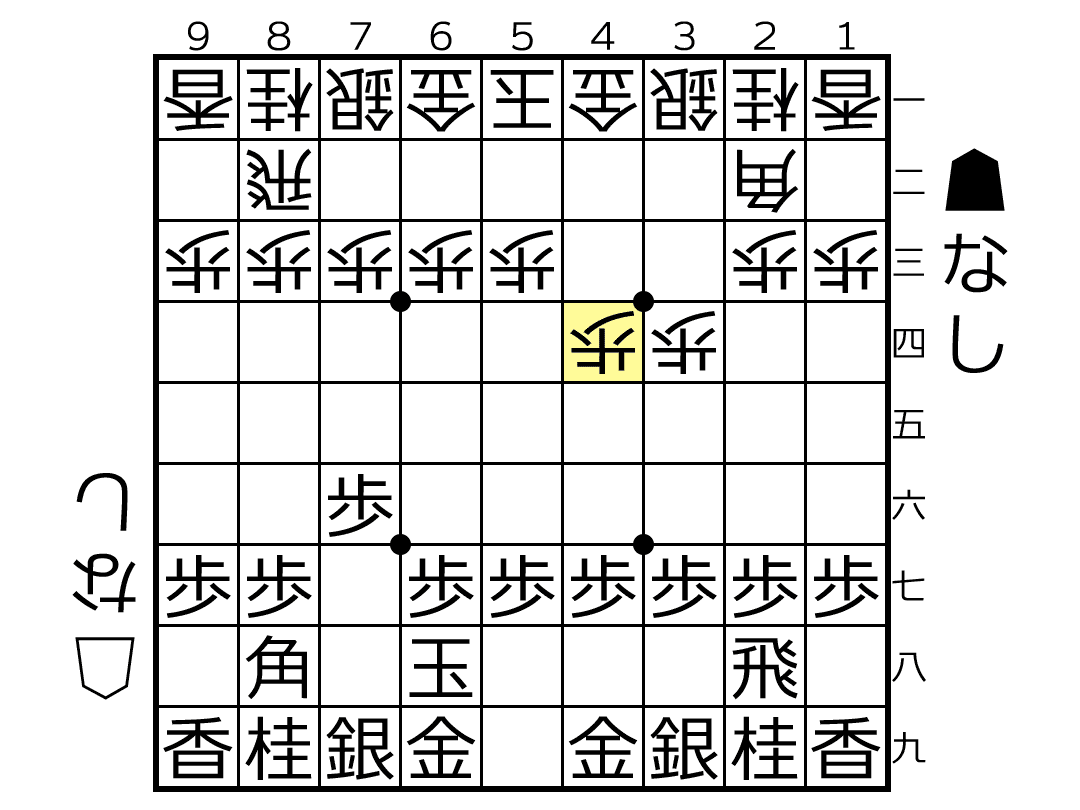

(図の手順)

☗7六歩→☖3四歩→☗6八玉→☖4四歩

→☗4八銀→☖3五歩→☗7八玉→☖3二飛

この時点で、すでに先手番とは異なる駒組になっています。

上記の手順と、先手番の手順の分岐点は以下の局面。

これは居飛車側が☗6八玉と指したことにより、6七の歩に玉が利いているため、角交換をされてしまうと、☗6五角と打たれてしまい、定番の☖3四角打の反撃ができないためである。

☖4四歩を☖3五歩より先に指すことで、角交換を拒否する狙いがある。

②☗2六歩→☗2五歩を受ける手順

(図の手順)

☗2六歩→☖4二金→☗2五歩→☖5二金

☗2五歩に☖3四歩は石田流では必然。

問題は☗2四歩という1手の猶予期間に、どの駒を動かすかという問題。

先手番の手順で美濃囲いを組む場合と、後手番で美濃囲いを組む場合でも、手順が異なる。駒を動かす順番は以下になります。

(先手番)玉→銀→金→玉→玉

(後手番)金→銀→玉→玉→玉

金と玉の順番が逆になっている点に注目。

これは居飛車側が☗4六歩→☗4五歩と歩を前進させて、角交換拒否の要となっている4四地点の歩を排除しに来た場合に早々に備えた手になります。

角交換された後の☗4三角打が厄介で、定跡を外れてしまいます。

これを避けるために、☖6二玉よりも、☖5二金を優先します。

③居飛車側は☗4七銀型へ

(図の手順)

☗4六歩→☖7二銀→☗4七銀→☖6二玉

玉より先に、銀を動かすの? 早々に居玉を避ける意味でも、先に☖6二玉では?

そう思われた方。あなたの感性は正しいです。

ただし、今回の検討は、「どうやって後手番で先手番の定跡に合流するか」という点に重点を置いています。

そのため、定跡から外れてしまう展開を極力回避する指し手を優先しています。

では、☖6二銀よりも☖4二玉を優先すると、何か不都合があるのか?

それは、居飛車側が☗4五歩を早々に突いてきて、角交換を迫った場合です。

以下の角打ちが非常に厄介で、定跡を外れてしまいます。

この角打ちは次に☗2一馬と☗8三馬を狙っています。

こちらには、目を剥くような反撃手段がありません。

居飛車側が狙ってくる可能性も高いため、こちらは☖7二銀で早々にこの手順の可能性を潰しておきます。

④お互いに玉を囲い合う

(図の手順)

☗7八銀→☖7一玉→☗9六歩→☖9四歩

☗6八銀で居飛車側は急戦を表明しました。こちらも☖7一玉で、玉を囲いの深くに囲います。

☗9六歩と端歩を突かれたら、☖9四歩と突き返すのが手堅いです。先に☖8二玉と玉の退避を優先していまうと、☗9五歩と突かれて、一気に息苦しくなります。

⑤棒金かどうかを見極める

(図の手順)

☗1六歩→☖1四歩→☗3八金→☖3三桂

ここまで来れば、先手番の定跡にほぼ合流しています。

居飛車と開戦する準備が整いました。

先手番の定跡との相違点は、玉の位置。

先手番は後手番より一手多く指すことができるため、玉の位置が7一地点ではなく、8二地点となり、囲いの防御力に差が出ています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?