ITSUDATSUとはどんな会社か(4/5)

前回のインタビューではITSUDATSUについてお話を聞いてきました。今回は”KANAME”について詳しく聞いていきます。

4.KANAMEについて

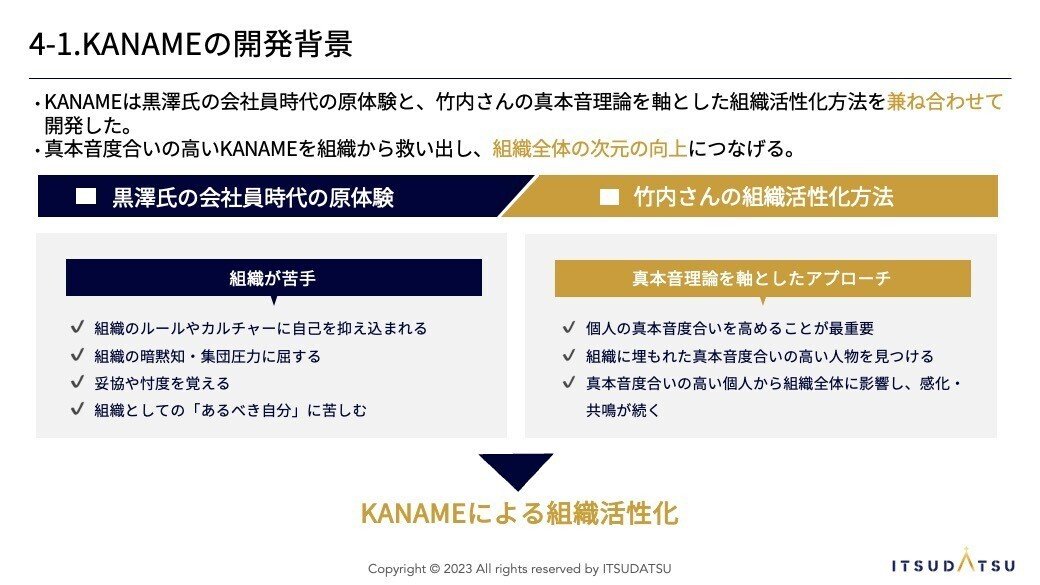

4-1.KANAMEの開発背景

村松:最優先育成人材発掘・抜擢サービス“KANAME”の開発背景について教えてください。

黒澤:“KANAME”は、実は私の会社員時代の原体験と、竹内さんの真本音理論を軸とした組織活性化方法を兼ね併せで開発しました。

組織人事のコンサルティングをしている私が言うのも、矛盾していると思われるかもしれませんが、私は「組織が苦手」です(笑)。

ちょうど今、ビッグモーター社の不祥事のニュースが叫ばれていますが(2023年7月時点)、やはり組織の暗黙知、組織の集団圧力というものはとても怖いものがあります。

・入社当初はあんなに活発だった社員が、提案を一切しなくなったり。

・本当はリーダーとして活躍するはずの人が、ただの評論家となり、現リーダーの足を引っ張ったり。

・本当は共に向き合い、共に力を紡ぎ合える人達が派閥を作ったり、いがみ合ってしまったり。

・本当は高いエネルギーを持っている人達が、組織への失望感から、仕事をこなすだけになったり。

・本当は心の中では「改革が必要」と思っていても、それを実行に移す気力がなくなったり。

・本当は社長との調和性の高い人達なのに、社長への誤解や齟齬が生まれ、組織を愛さなくなったり。

自分の想いや自分の原点みたいなものが、ビジネス環境の忙しさと相まって、組織として「あるべき自分」や「あるべきリーダー像」としての振る舞いになってしまい、日が経つにつれて、違和感が膨れ上がっていくということがあるかと思います。

私は元々組織や社会に対する想いや意志、願いが強かったのですが、企業で働いているうちに、いつの間にか妥協や忖度を覚え、組織のルールやカルチャーなどに抑え込まれてしまっていました。

もちろん、組織や上司は抑えこもうとはしてないはずですが、組織や集団の怖さを目の当たりにした経験があります。

そんな中、2017年に当時所属していたコーチングファームの社内研修にて竹内さんと出会い、「素っ裸な変態」という真本音キーワードを受け取りました。

すると、当時抱えていた苦しみや辛さが一気に消えていき、みるみるうちにパフォーマンスが上がっていくことを経験しました。

それ以降、真本音理論に基づいた竹内さんの組織コンサルティングに同伴するようになり、組織が活性化する瞬間をたくさん目の当たりにしてきました。

衝撃を受けた点は大きく2つです。

① 個人の心を真本音で活性化することこそ、組織と真の「エンゲージメント」が取れている状態だと気付いたこと。

② 真本音の度合いの高い人物が組織に埋れることはよくあることであり、彼ら彼女らを見つけ出すことが一気に組織の活性化につながるということ。

個人の心を真本音で活性化すると、よく「言うことを聞かなくなってしまうのでは」あるいは「わがままになってしまうのでは」と思われるかもしれませんが、一切そんなことはありませんでした。

個人の心が元気だからこそ、腹が据わり、自社の成長やミッションを果たすことに覚悟を決めることが出来ます。

当然ながら、心が弱り自分の意思が定まらず、与えられた業務のみをやろうとする人との仕事の成果は大きく変わります。私はこの状態こそが本当のエンゲージメントであると考えています。

肌感ですが、かなりの多くの人が「過度なロイヤリティーの状態」だと感じています。

一人の真本音度合いの高い人物を中心にすることで組織全体に影響が広がり、組織が劇的に変わっていく姿を見るたびに、まるで過去の自分が救われているような気持ちになりました。

したがって、”KANAME”の開発に至った背景は昔の自分を救うためでもあります。

それまで私が知っていた組織開発は人事評価や組織体制などの外発的な要因を変えることのみが中心で、一時的にしか組織の変化が起きず葛藤を覚えていました。

しかし、竹内さんと出会ってから人の願いや意思といった内発的な要因に基づいて組織が変わる姿を目の当たりにし、本質的に組織や人が変わるには真本音理論に基づいた組織開発しかないと確信を持ちました。

※”真本音”について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

それ以降、真本音理論を軸にした”KANAME”の開発を竹内さんと共に行うようになりました。

現代では願いや意思が強くとも、組織のルールやカルチャー、上司との関係性などによって力を発揮することができず、押しつぶされてしまう若者がたくさんいると思います。

そういった人たちは直観力が高く感性が豊かであるが故に、組織や上司への見切りの判断も早い傾向があります。

本来は、その会社で幹部まで成長したい想いがあるにも関わらず、ちょっとしたマネジメントのボタンのかけ間違いで、未来の経営人材が離職をしてしまうのは、非常に痛手です。

そんな真本音度合いの高い人を救い出していくのが”KANAME”です。要人材を組織の中心に据え、支援することにより、組織全体の次元を上げていくことこそが”KANAME”で実現したいことです。

4-2.KANAME導入後の流れ

村松:”KANAME”導入後の流れについて教えてください。

黒澤:“KANAME”をご導入された企業様からご評価いただくのは、「分析力」ですが、弊社は特殊な分析方法により要人材を発掘していきます。

多くの企業様に驚かれることですが、28問の質問を対象の従業員の皆様にご回答いただくだけで、要人材が特定できます。また、回答結果に基づいて組織全体や部署ごとの分析を行います。

この組織全体の分析も実は極めて重要な分析で、組織のカルチャーを言語化していきます。

いわば、「組織の個性」を特定していくイメージに近いかと思います。組織も一人ひとりの個人の集合体ですので、個性を持っています。

その個性を言語化した上で、企業の個性を加味した上での要人材を特定します。

さらに、その要人材を起点として、どうすればその企業がより組織活性化が最短で実現できるかの戦略をご提示します。

これらが記されたレポートをクライアントの方にお渡しし、このレポートに基づいてどうサポートを今後行っていくのかを話し合って決めていきます。

村松:要人材として抜擢された方を中心に組織を活性化していくとのことですが、抜擢されなかった方からの不満の声などは上がらないのでしょうか。

黒澤:そもそも要人材として抜擢された方に「あなたが要人材である」と知らせない企業さんもいらっしゃいます。

また、要人材に対して、いきなり大きなプロジェクトを任せるのではなく、まずは小さなプロジェクトを任せることによって要人材を育成することをお勧めすることが多いです。

小さなプロジェクトの具体例は、オフィス美化のプロジェクトリーダー、全社表彰式のプロジェクトリーダー、リファラル採用のプロジェクトリーダーなどでしょうか。社内で探せばアサインできるサイドプロジェクトはいくらでも見つかるかと思います。

ポテンシャルベースで若手がいきなり大きな抜擢をされた場合、「なぜ、実績もないのにあいつが選ばれたのだ」と社内に不協和音が生まれかねません。

よって、小さなプロジェクトリーダーとして経験を積んでもらい、徐々に大きなプロジェクトを任せていくことが良いのではないでしょうか。

※下記のインタビュー記事もご参照ください。

村松:”KANAME”の具体的なサポート例を教えてください。

黒澤:基本的なサポートとしては、最初の3ヶ月間で要人材として選ばれた方に研修を受講いただきます。弊社の世界観や言葉、概念を伝え、真本音や反応本音のクセなどを認知してもらいます。

具体的には”KANAME Academy”でのStage1の講座内容を提供し、真本音出しやレベル3コミュニケーションの実践、素質と反応本音のクセの分析などを行います。

この3つを行うことだけでも一人ひとりの真本音度合いが上がり、自律性が格段に向上します。

自律性が増すと、現実をよく観察し、都度自分が行うべき行動や意思決定が自然と本来のものになっていきます。

真本音度合いの高い人とは「心にゆとりのある人」と言うこともできます。

真本音度合いの高まりは、心のエネルギーの高まりに直結し、それが「心のゆとり」、ひいては「腹の据わり具合」や「覚悟」につながります。

人は、心にゆとりができることで、他者との関係性が飛躍的に良くなります。人の意見をよく聴き、しかも自分の意見も丁寧に伝え、共に最善の答えを見出すためのコミュニケーションを取れるようになります。

逆に言えば、心にゆとりがないことで、関係性は悪化します。ゆとりのなさは、「自己防衛」を喚起するからです。

自己防衛によるコミュニケーションは主に2つのタイプがあります。

1つ目は「逃げるコミュニケーション」です。例えば、消極的、受動的、責任回避、責任転嫁、言い訳、怠慢、自己卑下、などが多いコミュニケーションです。

もう1つは、「攻めるコミュニケーション」。自分が攻められる前に、人を攻める、責める、否定する、自己主張する、主義主張を押し付けるなどのコミュニケーションです。

真本音度合いが高まることで職場における関係性や雰囲気が著しく向上します。チームの一体感が高まり、「このチームで仕事をするのが楽しい!」と思えるようになります。

4ヶ月目以降は要人材同士で組織の真本音を語っていくフェーズへと移ります。つまり「会話段階でのシナジー」のフェーズです。

重要なのは、「組織の最重要課題」について話し合う場を創ることで、「要人材同士」の一歩踏み込んだテーマで対話をすることです。

具体的には、内発的エネルギーの高い要人材同士が、より良い仕事を実現するために、より良い自社にするために語り合うことが重要となります。

そして、この語り合いの中で、純粋な気持ちで「これやりたい」「これがまさに今の我が社には必要なのではないか」というものを自然な形でプロジェクト化します。

私は組織が飛躍するためには、組織の中でいかに次元の高い語り合いができるかどうかが重要だと考えています。

多くの組織人事コンサルティングでは、まず組織のミッション・ビジョン・バリューを設定することが多いです。

しかし、自分自身の真本音を分かっていない状態で、組織の真本音を分かるはずがありません。組織が活性していくために、まずは一人ひとりが自律しないと難しいと思います。

そして、プロジェクトを「飛び火」させるフェーズに入ります。これまでのステップが1つの準備になり、ここからが組織全体に影響を及ぼしていくステップになります。

要人材の集まる対話の場において自然発生した「確信したスッキリ発想」を、要人材が各々なりに実践するというフェーズです。

つまり、会話段階のシナジーから「実践段階のシナジー」へと成長させるのが、このステップの主軸になります。

その実践の「姿」と、そこで起こる「変化」が(たとえ最初はわずかだとしても)、組織へ大きく影響を及ぼし、この影響に感化・共振された人材が発生します。その方が「次の要人材」になります。

必要に応じて「次の要人材」たちに、語り合いの場に参加してもらったり、もしくは、一人ひとりの要人材を中心とした場を組織内に複数新たに創ったりすれば、少しずつ組織全体に変化が表れるかと思います。

このように、最初の要人材をきっかけとした自然な「飛び火」を尊重することを、弊社では大切にしています。

自然な「飛び火」から生まれるものは、その後の企業活動を新たなステージに導くことをこれまで何度も見てきたからです。

意図したプロジェクトよりも「飛び火によるプロジェクト」こそ、その組織ならではのビジョンやミッションに基づいた真の創造性を発揮するものではないかと思います。

4-3.KANAME導入後に組織が変化した事例

村松:”KANAME”導入後、変化の大きかった企業さんの事例があれば教えてください。

黒澤:ある広告代理店の事例を紹介します。そこは既存の代理店事業から自社サービスに舵を切るに当たって、これまで新規事業のプロジェクトリーダーを実績ベースでアサインしていました。

ところが4回リーダーが交代してもなぜか上手くいきませんでした。そこで”KANAME”を使ってリーダーに相応しい人物を探したところ、「この人なら上手くいきそうだ」という人材が社内で見つかりました。

しかし、その方はインターンシップで参画していた学生の方でした。それでも試しに新規事業にアサインしたところ、1年で数千万円以上の売上を上げました。その後、その方はさらに優れた実績を上げ入社1年目で本部長に昇進しました。

他にもたくさん事例はあるのですが、会社ごとの状況や課題によって”KANAME”の利用や分析をカスタマイズし、サポートを行っています。

次回の第5話は、黒澤氏の展望について詳しく説明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?