ヘッドライトを研磨でピカピカ!!

以前からやろうやろうと話していたヘッドライト磨きを魔研(マッケン)が今回挑戦する事にしました。

ヘッドライトって新車の時は綺麗ですがだんだんくすんで汚くなっていきますよね。

それを綺麗にするのにディラーさん、ガソリンスタンドさんとかで磨きやコーティングなどのサービスがあったり、後はオートバックスさんなどでDIYでするキッドとかもでてますよね。

どこがいいの?って考えた時にコストを考えるとまず自分でやってみようかって思われる方も多いんですが、研磨までしたら傷入ってとれなかったらどうしようとか諸々不安があるかと思います。

私もその一人です(^^;

私達のような研磨材メーカーからしても研磨したら綺麗になるのは間違いないって言えるのですが、ヘッドライトの素材(ポリカーボネート)は太陽の紫外線などで表面がやられてしまので必ず表面にコーティングが必要になってきます。

というわけで今回は、研磨+コーティングしたらどうなるのか、そして誰でも手軽にできるのかを魔研(マッケン)と検証してみたいと思います。

下準備

やっぱり誰できるってのが大事なのでホームセンターで調達できるのは必要ですよね。

左から3Mさんのコーティング剤(これは無かったのでネットから)、

シリコンオフ(研磨した後のゴミ取り)、ウレタンクリア(研磨後の塗装用)、マスカー、

養生テープ、マスキングテープとなります。

今回は仕上げが細かいので3Dプリンター磨きなどで使われているこちらの研磨フィルムの中から番手を選んで使う事にしました。👇👇

「ここのテクも学ばなっ」と魔研(マッケン)。

最近は、マスカーにすごくお世話になってます。研磨や塗装などの作業する時は必須です。

研磨+3Mコーティング剤を使ってみる

↑

これ魔研(マッケン)が前からずっと絶賛してました。

使った事あるわけではない🤣ですが、こちらの商品は表面を溶かしながら傷を埋めてる?のではと、”アイデアがすごいー”といつもヘッドライトやアクリルの磨きネタを話す時にこの話で盛り上がってました。

コーティングって研磨した後のガタガタな表面を埋めて透過するようにするんですがこちらの商品はコーティングとは違うやり方なので斬新ですよね。

余談ですが、3Dプリンターで作った造形物とかも専用のスプレーでひとふりすると積層後がうまって透過がよくなるみたいです、あれと原理は同じみたいですね。

解りにくい方はよくお水とかをかけると曇ってるのがすける事があるじゃないですか、あのイメージと一緒です。最初はガタガタな表面に水が入りこんでるので透過するんですが、水が無くなってしまうとまた曇ってしまいます。あれと一緒なんですね。(私も理解が悪くてこちらで理解しました🤦🏻♂️)

さて、私達の本命はコーティングはやらないと表面の耐久力は上がらないなので、

今回のゴールは研磨+コーティングをする!なのですが、今回はどうしても魔研(マッケン)が気になるこちらの商品もいれて比較するので試してみました。流れは以下となります。

クッションパッドをつけるとヘッドライトのRに馴染むのでいい感じでした。

最初はけっこう黄ばみカスがでてきましたが、

カスが白くなってきたら黄ばみが取れるサインです。

電動工具(ダブルアクションサンダー)を使ってもいけるのですが、

初回は試しなので手研ぎでやってみました。

熱をかけながらドライバーで下から押し上げて先端をカット

水が使えない場所だったのですが、なんとかするのが魔研!!

このポーズになってしまう🤣

粗研磨と同じように水をかけながらMipoxブランドのSWEを使って研磨。

この透過はすごいと魔研(マッケン)と2人でテンションがあがってしまいました。でも透過させるのが目的ではなく最後はコーティングなので気持ちをおさえながら次の工程へ。

この透過具合はすごい🤩と魔研(マッケン)と2人でテンションがあがってしまいました。

ゴールは透過させるのが目的ではなく最後はコーティングなので気持ちをおさえながら他の品種と番手を使って研磨。

左からトライザクト3,000番、トライザクト5,000番、SWE2,000番、SWE4,000番

SWEの仕上がりが綺麗に見えますが、最後はコーティングするのが目的なので

研磨後の状態はご参考までに。

薄く、軽く、重ね塗りする時は乾いてから。

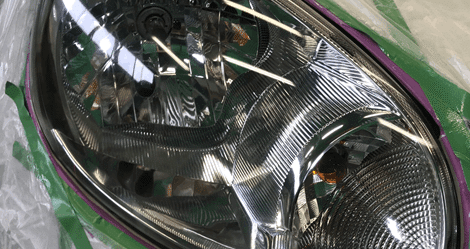

やっぱりピカピカになった時の爽快感はすごい🌟

でも溶かしてるんですよね。やっぱり不思議です。

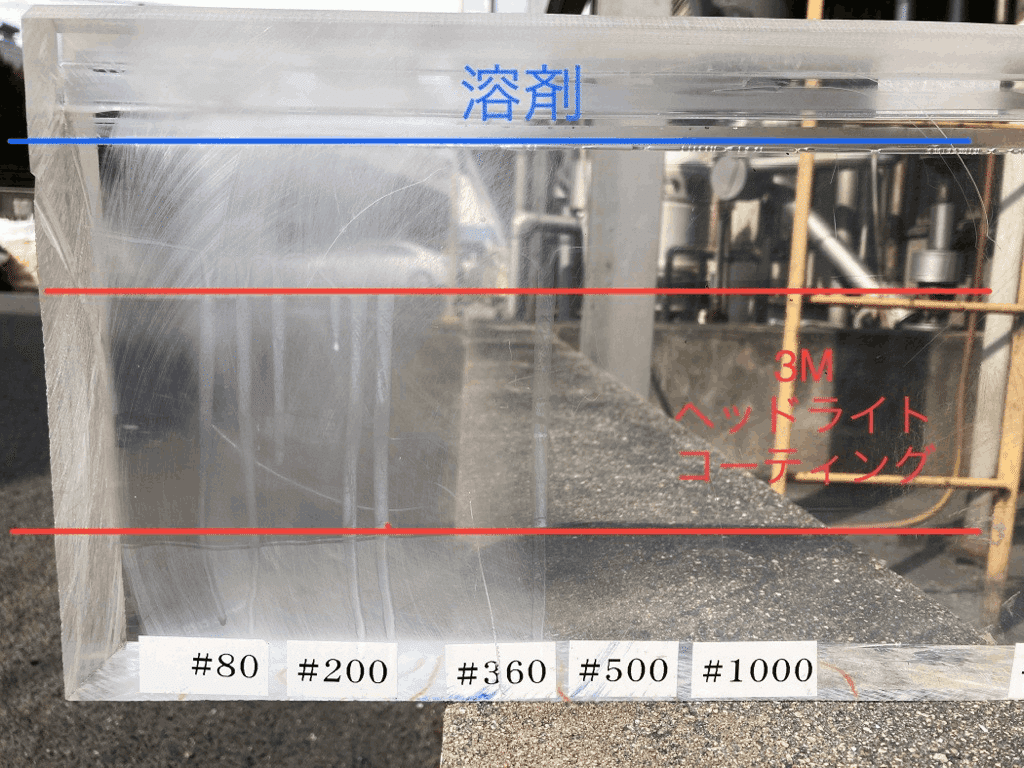

仮に溶けてるような感じなら溶剤でもいけるのかと試してみました。

あらかじめペーパーで研磨済みのアクリル板に溶剤とコーティング剤とを塗って見ましたが

見事に3Mさんのコーティング剤が抜群😲😲

素材に馴染む特殊な物(アクリル系の何か?)が入ってるんでしょうか。

研磨とウレタンコーティング

さぁ、やってまいりました。

魔研(マッケン)も私もここまで苦戦するとは。。。と予想もしなかったこちらの工程です。

プロセスはこちらとなります。

違う所とはウレタン塗布、研磨、磨きが新たに増えました。

使ったウレタン塗布材料は以下となります。

縮シワが発生。

2回目は乾燥時間を長くしたが改善されず😭

赤外線ヒーターで温度調整行いました。

道具が無かったので緊急措置😭

縮みは改善されたのですが、今度はゆず肌が発生😭

コンパウンドで磨いて仕上げました。

ドヤっ( ̄▽ ̄)

まとめ

3Mコーティング剤

仕上がり感:〇

┗付属の3,000番では少し傷が見られた。

手軽さ:◎

┗研磨はヘッドライトの状態(黄ばみ・傷)によって研磨の時間が違いますがコーティングは短時間で行う事ができる。場所・気温にあまり左右されないため素人でも手を出しやすいです。

コーティング塗布が少しコツが必要で。

┗一定のスピードで滑らせて塗らないとムラになります。

┗強く押さえすぎるとダレる可能性があるので軽く。

耐久性検証はできてないですが膜厚は薄いように感じました。

ウレタンコーティング

仕上がり感:◎

┗下地の研磨は必須(今回は400番→800番→1,500番→3,000番)で、ウレタンスプレー後はゆず肌になるので3,000番で研磨した後にコンパウンドで仕上げる事でかなり綺麗になります。

下地研磨は400番・800番・1,500番・3,000番仕上げで後に研磨目がでるかどうか確認した所、400番のみ研磨目が確認されましたが800~3,000番のどの番手で下地研磨の仕上げをしても研磨目はでませんでした。

手軽さ:×

┗ウレタンコーティング時、2-3回目塗りで膜厚を増やそうとしたときに縮みシワが発生。厚塗りと乾燥時間が原因だと考えて20分→40分乾燥としましたが改善されませんでした。ウレタン樹脂は20℃前後が効率よく硬化される事を調べ、作業場温度が1-5℃でしたので緊急対策で赤外線ヒーターを使って温度調整を行いました。20-22℃で再度コーティングをしたところ縮みは改善されましたがゆず肌となったので研磨(3,000番)とバフ研磨(コンパウンド)の工程を追加作業で入れました。

ウレタン塗布は気温・風・場所に影響され、ウレタン樹脂が散布するので養生が必要となり場所も選ばないといけないです。

気軽にするのにはちょっと大変かもしれません。。。

こちらはあくまでも魔研(マッケン)の所見となります🙇🏻♂️

3Mさんのコーティングは朝からスタートして半日で終わりましたがウレタンコーティングは失敗に失敗を重ねかなりの時間がかかりました。再研磨については8回も行いましたが改めてショップとかでコーティングのサービスを提供されている所はそれなりに手間がかかっている事がよくわかりました。

今回の経験を生かして今後のサービスや製品に応用ができ、皆様の作業が少しでも楽になるように将来何かお役にたてたらと思いました🙇♂️

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?