五百旗頭真先生の訃報

(2024/03/07記)

Tさんからメールが届いたのは、そろそろ床に就こうかという〇時四四分だった。しかし件名が「訃報」となっていたため全身に緊張が走り、瞬時に覚醒した。

Tさんと私の共通の知人に不幸があったとしても、こんな時間にわざわざ連絡をしてくるほど重要な人物は限られるからだ。

悪い予感は当たる。それは五百旗頭真先生の逝去を伝える第一報だった。

まさか、と思った。最後にお目にかかった昨年の大晦日も、健康の陰りなど微塵も見えず、新しい企画の話で大いに盛り上がったからだ。

溌剌として前向きなお人柄で、常にその場が明るくなるような雰囲気を身にまとっていた。深い学識と透徹した史眼を持ち、融通無碍ながら守るべき一線はけして曖昧にしない論客でもあった。

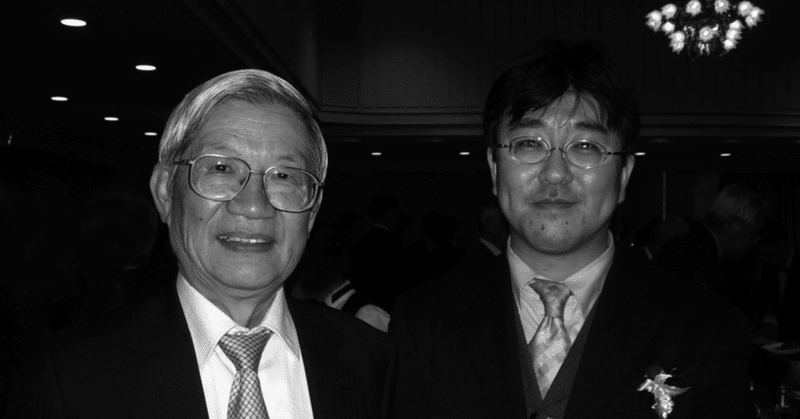

初めてお目にかかったのは、NTT出版在職中の一九九九年秋である。私は絶版となっていた中央公論社の『米国の日本占領政策』を復刊したいと考え手紙を書き、拝眉の栄に浴した。

阪急六甲駅前の中華料理店「愛蓮」で午餐を共にしつつ、様々なお話を伺うことになったのは、気持ちよい秋晴れの週末だった。

結局「すでに多くの点で後進の研究に乗り越えられている部分があり、そのままの復刊は難しい」こと、「復刊するとしたら膨大な修正が必要で、そのための時間を捻出できない」ことなどを理由に申し出は断られるのだが、「あなたのような若い方があの本を読んで、こんな風に言ってくれるのはとても嬉しい」といってサインをくださった。

希望を達することは出来なかったわけだが、その日の好天を映したように私の心中には一つも嫌な思いは残らなかった。

食事の後は大学まで脚を伸ばし、研究室を見学させてもらった。歴史ある国立大学の蒼然とした教官室は駆け出しの編集者にとって偉容であった。広い室内には本棚が立ち並び、内外の重厚な研究書・学術書の山が高い天井まで伸びていた。

私の両親は、兵庫県尼崎市塚口で一九九五年の阪神淡路大震災を被災しており、五百旗頭先生はその話に強い関心を示した。母はわずか数秒の差で書棚に押し潰されていた可能性があった。私が語り終えると、ふう、と息をつき、「ご家族がご無事で本当に良かった」と真顔でつぶやかれた。

そんな出会いの後、私がNTT出版で上司との対立から立場を悪くし、書籍を担当できなくなったり、営業に配置転換されたりした間も、五百旗頭先生は折にふれ気にかけてくださった。

書籍に携われなくなった人間が、いつまでも編集者づらをして著者と接するべきではないという自制から、一切当方からご連絡を差し上げなくなってもなお、である。

「折れてはダメですよ」。「あなたの仕事をちゃんと見ていますからね」。それは周囲にただの一人も味方がいない社内で、もがき苦しむ私が最も欲していた言葉であり、干天の慈雨であった。

この時期、私の置かれた状況をご存じで、そうした声をかけてくれたのは田所昌幸先生と五百旗頭先生だけだ。

初めて五百旗頭先生のお手伝いが叶ったのは、出会いから約一〇年が経過した二〇〇八年のことだった。私は千倉書房へ移籍し、新天地で改めて政治・外交分野のテーマに取り組み始めていた。

当時、五百旗頭先生は毎日新聞の書評委員を務めていた。同紙に掲載されるその書評は、頻繁ではないものの毎度骨太な読み応えがあり、なおかつ書籍を手に取らせ、読んでみようと思わせる魅力にあふれていた。

毎日新聞は長らく、丸谷才一先生を書評面の顧問格に置いて、同欄に力を入れていた。十二分に紙幅を取った「大書評」は、文字数の多さもあって、単なる本の紹介・感想を超え、評者に独自の識見の開陳を迫るところがあった。

そこに現れる五百旗頭先生の筆の優しさと燦めきが私は好きだった。

また五百旗頭先生は、書評の対象に自分の専門から大きく外れる書籍を選ばなかった。ゆえに、それらを集成すると、日本政治や外交、国際関係や安全保障にまつわる良質な本たちのブックガイドになるのだった。

もう一点素晴らしいと思ったのは、五百旗頭先生が書評した本の絶版率の低さだった。大書評と言えど、一冊の本にまとめるほどの分量に達するまでは長い歳月がかかる。

書籍の寿命が短くなっている近年、書評集をまとめる頃には、大半の本が書店では入手不可能になっていることも珍しくない。そのため出版社はかつてのように書評集の刊行に熱心ではなくなっている。

ところが五百旗頭先生の書評を集めてみると、なんと一〇〇冊余りのうち、版元品切れの書籍は一冊しかなかった。マニアックな専門書もカバーするなかでこの数字はほぼ奇跡に近く、長く読み継がれる良書を見抜く、選択眼の鋭さ、確かさを現している。

この『歴史としての現代日本――五百旗頭真書評集成』(千倉書房)は、翌年の毎日出版文化賞の書評部門を受賞することになる。長く野良犬暮らしの続いた私は、ようやく鑑札をもらったような気持ちになったことをよく覚えている。

同書の思い出は尽きないが、ほとんど文章の修正が利かない編集作業の最終段階になって、五百旗頭先生から突如、「『米国』は全部『アメリカ』に揃えるのですね」と念押しされたことは印象深い。

とうに承諾を得ていた文字統一のルールに関する話だったので驚愕した。なぜ、今さらそんなことを確認するのか。不審の表情を浮かべた私に、五百旗頭先生はクスリと笑って切り出した。

「本来『アメリカ合衆国』といわないと、あの国のことにならない。つまり国としては『米国』が正しいと思うんです。『アメリカ』だと北米大陸や南北アメリカのように、やや広い地域を指すことになる。そこに気をつけて使い分けているんです」

虚をつかれた。私は日頃から用語を統一することばかり考えていた。用語のブレは編集上のエラー。そう叩き込まれてきたからだ。

毎日新聞が中心ではあったが、それ以外の新聞や雑誌、学術誌などからも書評を集めた同書の原稿は元来、用語のブレが多く、統一には初校の段階からかなり気を遣っていた。

新聞書評には厳しい文字数の制限がある。大書評とは言え限られた紙面で書籍の内容に触れ、読む意義を語り、自分なりの分析を織り込むことは容易でない。

その時々、語るべきことの分量次第で、臨機応変、言葉遣いも変える必要があるだろう。たとえば、普段「アメリカ」と書いているところも、原稿の文字数が二字オーバーしていたら「米国」と書いて収めざるを得まい。他の用語も含め、それらのブレは原稿を規定文字数に抑えるための方便だと、私は思いこんでいた。

しかし違った。今にして思えば当然のことなのだが、五百旗頭先生はそれぞれにきちんとした意味を持たせ使い分けていた。そのことに私はまったく気づけなかった。

わざわざ直すほどのことではない。でも、担当編集者にはちゃんと書き手の意図を理解しておいてほしい。五百旗頭先生の眼は穏やかな笑みをたたえながら言外にそう告げていた。

だから、わざわざ変更が利かないタイミングを見はからって、注意喚起してくれたのだ。それはけして意地悪や悪意からの行為ではなかった。

基本はきちんと抑えた上で、さらに先まで思いをめぐらす、そこに込められた著者の意図を汲み上げる。それこそが編集なのだという事実に改めて気づかせてくれたことを、私はいまも心から感謝している。

五百旗頭先生は原稿を手書きでくださる。『歴史としての現代日本』の「おわりに」のなかに、千倉書房での再出発を言祝ぐ一文を見つけたとき、私は泣いた。

同書に続き、二〇一四年にお手伝いした時評集『日本は衰退するのか』(千倉書房)も大切にしている本だ。五百旗頭先生の時評をまとめたいという気持ちは、書評を編んでいる最中から私の意識にあった。

新聞掲載という性格上、どれほどきちんと書かれたものであっても、一般に時評が繰り返し読まれることは少ない。だからこそ、私は五百旗頭先生の言葉をまとまった形で読める機会を作りたかった。

五百旗頭先生が日本政治・外交を見る視点は一貫している。私が本書のアウトラインを説明したところ「どうせ彼のことだから日米同盟+日中協商って言うんでしょ」と仰った方がいた。

確かにそうかもしれない。しかし、常に一線に立ち、変わりゆく世界と対峙し、一貫した主張を倦まず弛まず語り続けることの困難を、私たちは忘れがちだ。

たとえば日米、日中、日韓、対ロシアだろうと、対東南アジアだろうと、どれを取っても戦後一様に良かったり悪かったりした関係というものはない。その都度、角逐とある種の折り合いをつけながら、この国は長い戦後の歳月を積み上げてきた。

折々、日本が発揮してきた強さとは、経済的繁栄に寄りかかった寛容だった。改善の見えない構造的格差、人口バランスの歪みによる社会システムの破綻、追い討ちをかける大規模な自然災害によって自信を喪失した日本は、狭隘なナショナリズムに拠り所を求め始めており、そうした身勝手な妄言にくさびを打つために、温厚で理性的で良きモラルに裏打ちされた五百旗頭先生の時評は有効だと、私は考えていたのである。

同書の中で五百旗頭先生は語っている。

「盗っ人猛々しい周辺国の振舞に対して、本書は一方で、目覚めて安全保障に向き合えと言う。と同時に、それ以上に『敵と似た者となるな』と説くであろう」

私は今でも、SNSにはびこる声高で安直で無責任な言説に、この言葉を返したいと考える。

五百旗頭先生が喝破するとおり、厳しい対処こそ静かに行うのが良い。声高に相手をあげつらっても醜いばかりでいいことは一つもない。「相手と同じ土俵に乗ってはダメなんです」という五百旗頭先生の声が聞こえてくるようだ。

もうひとつ、五百旗頭先生の言葉を伝えたい。

「怖いのは後ろ向きのメンタルに根ざした衰退宿命論です」

大動脈解離による突然の死は、ご当人にとっても予想外であったに違いない。

Tさんからのメールに間違いはないと知りつつ、どこかで「デマだったら」という思いもあったが、明け方4時には朝日新聞がネットに訃報を掲載し、希望はもろくも崩れ去った。

あまりにも急なことで、ご家族としてはしばらく伏せておきたい気持ちがあったかもしれないが、朝日新聞の朝刊に記事が出て、それも難しくなった。まもなく葬儀の式次第などが決まり、粛々と告知が行われるのだろう。

「仕事好きで元気で愉快な人」という、五百旗頭薫先生の言葉が、その人となりを最も端的に現していると思う。

しかし、研究者、教育者、公人として、最期の瞬間まで八面六臂の活躍を続けた五百旗頭先生には、お付き合いのあった人の数だけ多様な顔があったに違いない。

野球チームを作り、わざわざユニフォームをあつらえ、「ヘッドスライディングしたら腕を折ってしまって」と周囲を慌てさせる五百旗頭先生。

「最後に石原莞爾をやりたかったけど、自分で調べて自分で書く、というのはもう無理だなぁ」と少し寂しげに呟く五百旗頭先生。

研究会で報告の冒頭、「私は原始人なのでパワポは使えません。だから手書きの曼荼羅でご容赦いただきます」と剽げる五百旗頭先生。

「今はどんな本を作ってるの、また面白そうな本をやってますねぇ。最近賞を取りすぎじゃありませんか。独占禁止法です」と私をからかう五百旗頭先生。

もうあの温顔に接することはできない。

昭和一七年生まれの父より一年年少の五百旗頭先生は、父より一年長生きしたのでちょうど八十歳。一昨年の父に続いて斯界の父とも頼んだ碩学を失い、深い寂寥を如何ともし難い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?