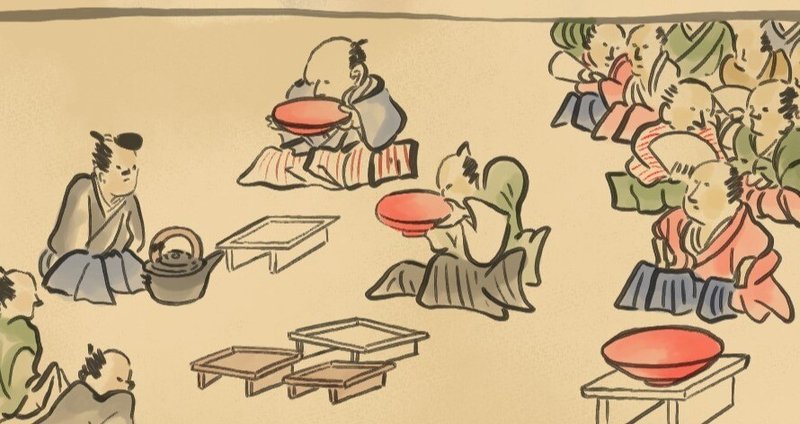

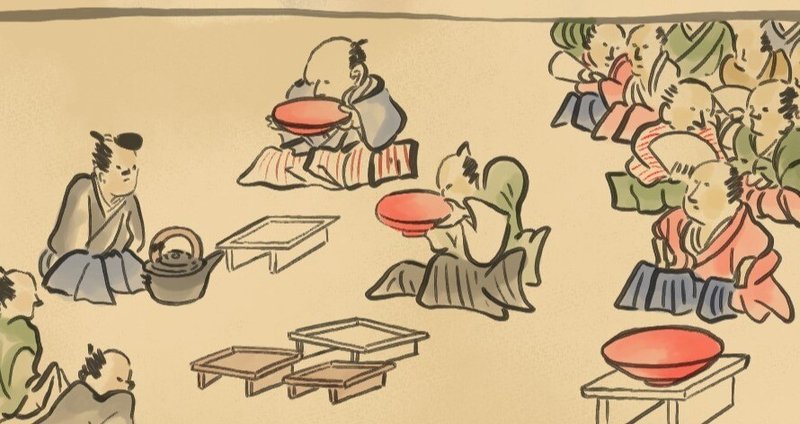

美術史解説マンガ:「土用」の話と「丑の日」の話

ウナギ 食べてますか?

「土用」とは、季節の変化の目安となる特定の期間にあたる雑節の一つで、実は春夏秋冬に一回ずつやってきます。

期間は立春・立夏・立秋・立冬の前の18日間。割と長い。

現在馴染み深い「土用の丑」は、立秋前の夏の土用の18日間のうち、暦で「丑(うし)」となる日のこと。毎年、土用の丑の日は違いますし、一つの土用の中で二回丑の日が訪れるということもあります。

ちなみに、土用の丑の日にウナギを食べると良い、というのは江戸時代中期(安永・天明ごろ)から言われて