エミシという民族名は尊敬の念をもって語られた

#ヌタリ柵 、#蝦夷、#新潟市東区

新潟市東区には沼垂、木戸、という地名が残ります。

日本書紀、大化三年条に、「渟足柵を造り、柵戸を置く。老人等相謂りて曰く、数年鼠の東へ向かいて行くは、これ柵を造るの兆しか」

とあります。

孝徳天皇紀のなかで、鼠の大移動で語られるのは、難波宮と渟足柵、の造営の二つです。

柵は、き、と読み、城、と同じ意味と理解できます。ヌタリノキ、です。

仮説として、共に鼠の大移動で語られることから、ヌタリ柵は難波宮に匹敵する大事業だったかもしれません。

私の個人的直感として、新潟市東区には諏訪神社が集中している。その位置を東西南北のラインに整理すると、難波宮にほぼ等しい条里制が浮かび上がる、と分析します。

しかし、歴史学では、ヌタリ柵はあまり重視されません。考古学的証拠が見つからない。蝦夷の存在をさほど重視しない、からでしょうか。

蘇我馬子も小野妹子も、息子に、エミシ、と名前をつけている。私は、エミシは、尊敬すべき名前として採用されたと判断します。

この国の半分を占める民族を、エミシと呼んだわけで、ヤマト民族とエミシが合併して、日本国が成立した、とも考えられます。

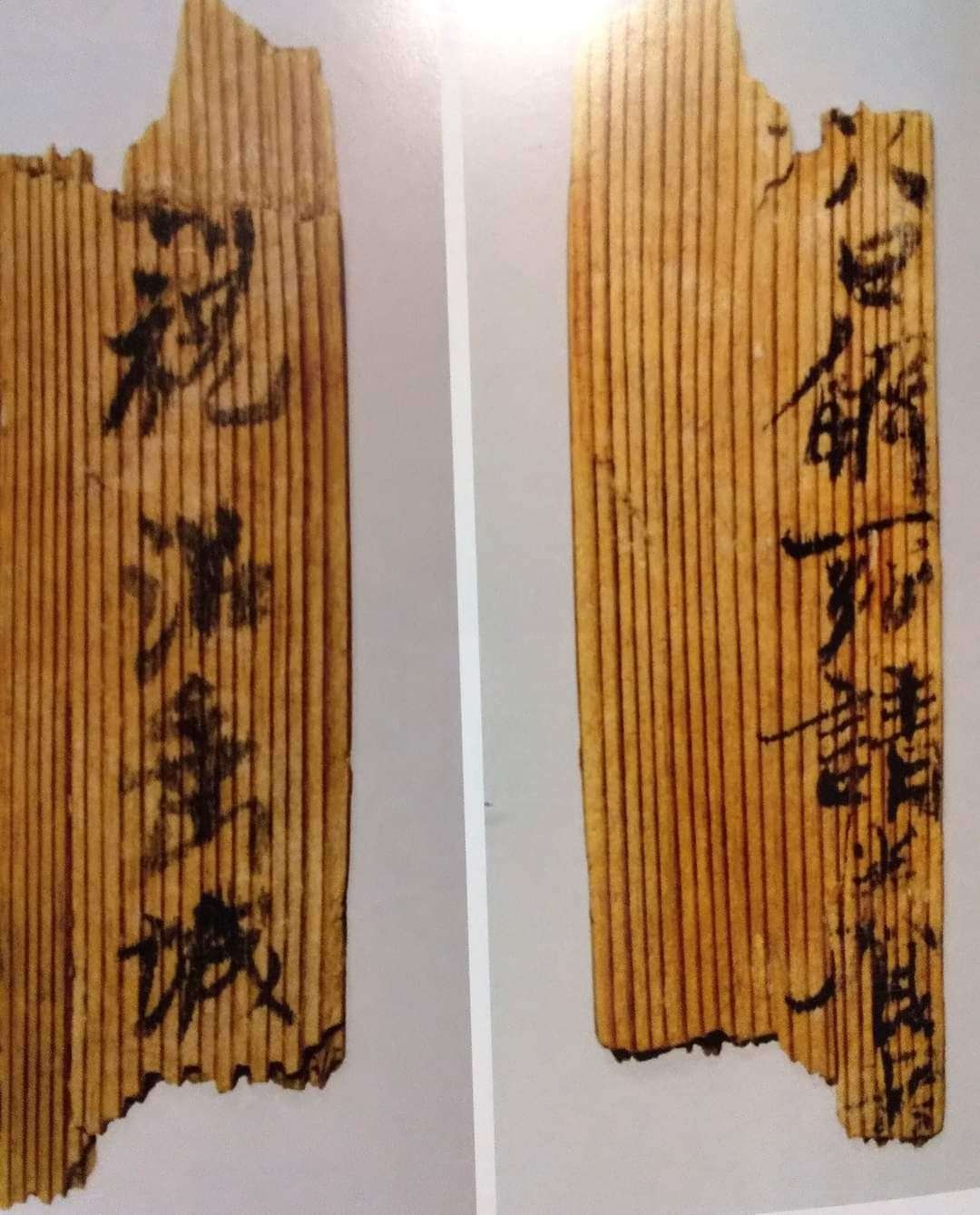

写真は、平成2年に、長岡市の八幡林官衙遺跡で発見された木簡です。養老年号(717~23)と沼垂城、の字がみえます。647年の造営から、すくなくとも8世紀まで、ヌタリ柵は存在したと推測されます。(小林昌二、改革最前線の実像、「大化改新と古代国家誕生」新人物往来社より)

新潟市東区の沼垂、木戸地区の、ウシトラの位置にあたる、旧亀池の底にあったと伝承する、長者のふせたるかめ、が、第3の亀形水盤ならば、四天王寺・新潟・飛鳥、が結びつきます。

新潟弥彦山に伝承される天王寺舞楽。長野善光寺と聖徳太子。四天王寺蕪と野沢菜。さらに、山形の出羽三山の開基蜂子皇子伝説。

話は広がります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?