昭和に刷り込まれた聖徳太子像はいったんおいといて

お札に利用され、昭和以後国民の意識に刷り込まれた聖徳太子像は、いったん忘れましょ、の無謀なFacebook投稿に、五日間で、220いいねいただきました。昭和の聖徳太子像を批判することは、1400年間の聖徳太子信仰を再評価する基礎作業です。無責任に喧伝される否定論とは、全く違います。

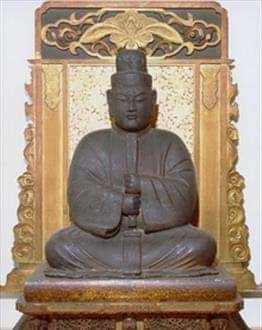

写真は厳しい眼光の達磨寺聖徳太子像。

及び、日本美術史上最高の男前、法隆寺聖徳太子像。

いずれも亀井水ゆかりの楊枝御影の系譜の作例。

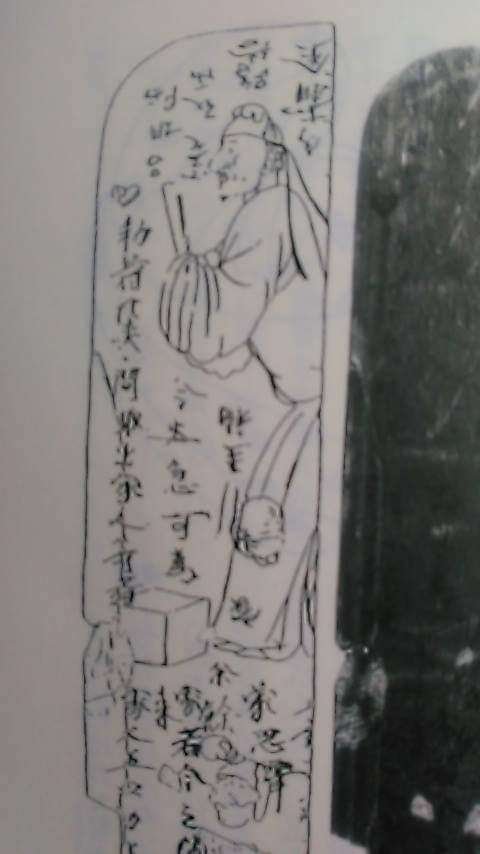

長屋王邸跡出土木簡。奈良時代の役人の装束を描いた貴重な資料。

両手が隠れるゆったりした袖。笏を持つのは、作法として右手と推測される。

足元の箱は、立ち位置を示す目印で、やはり奈良時代に使われた。中国では薄い板を使ったから、これが日本の役人の図とわかる。

今日、聖徳太子像として全国民が信じている姿は、奈良時代の役人の装束と断言できます。

笏の持ち方について。

平安時代から中世、聖徳太子像の規範となったのは、四天王寺亀井水の楊枝御影、法隆寺の水鏡御影およびその立体像、法隆寺聖霊院太子像である。

手にする板は、笏とされているが、両手で捧げ持つのは、作法として例外である。笏にしては大きい。

だいいち、飛鳥時代には笏はなかった。私は、笏ではなく、大型木簡、短歌を一行にかく木簡などと、推理する。

*参照文献、武田佐知子「信仰の王権聖徳太子」中公新書No.1165

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?