第二十四回 世界弓術選手権大会

第4話

前回第3話をアップしたところ、宮田純治氏のご長男、宮田哲明さんからメイルをいただきました。

お父様は1938年生まれとご高齢ですが、元気にされているようです。コロナを機に弓道連盟の仕事などからは徐々に引退し、埼玉の自宅併設の弓道場で指導は続けられ、穏やかにお暮しのようです。

日本のアーチェリーは1956年当時、ヤマハの川上源一さんがアメリカでハワード・ヒルからもらったグラスファイバー製の弓を日本に持ち帰ったところから始まります。源一さんはその弓を社員に渡し、「この弓を超える世界一の弓を作りなさい。」「日本人が日本の弓で世界の頂点に立ちなさい。」と言うわけです。そこから洋弓はFRP製の弓、アルミ製の矢へと研究開発が進められ、世界一を目指します。

ちょうどその頃、和弓も1964年東京オリンピック正式種目開催を目標に、国際化に向けての取り組みがなされるのですが、流石に道具面においては弓道を脱することはできませんでした。そしてオリンピック参加見送りと洋弓の独立への動きは、1967年「世界弓術選手権大会」へとつながります。それは、和弓と洋弓が決別する瞬間でもありました。

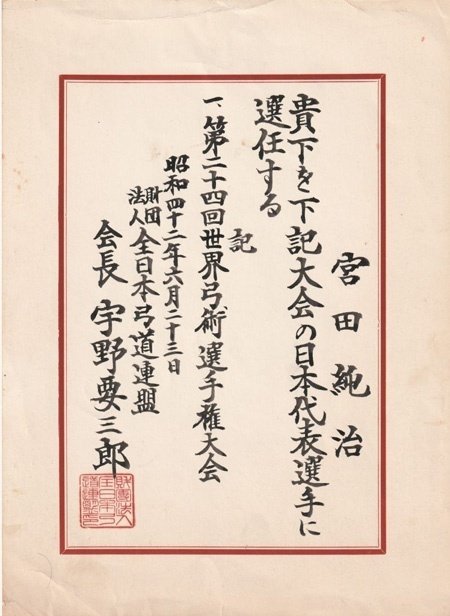

この大会に向け、全国から招集された洋弓、和弓選抜の代表選手による遠的競射会で、和弓部門第1位、混合部門でも4位となった宮田純治 選手は全日本弓道連盟より、正式に和弓によるアーチェリー世界選手権代表に選抜されます。

その結果は前述のとおりですが、宮田選手は研究熱心で、世界大会においては自分で考案し製作した、和弓の弓にグラスファイバーを貼り付けた弓に、アルミ製の矢にプラスチックのハネ、そしてサイトを取り付けた和弓で出場しました。

これが日本弓道に新しい道を拓きます。この大会の後、宮田選手はFRP製の弓やアルミ製の矢を和弓に導入し、一般弓道用として製造販売を開始します。そして1973年にミヤタ総業株式会社を設立し、和弓の第一人者として現在に至るのです。

源一さんが日本における洋弓の先駆けであれば、宮田選手は和弓における先駆けとなります。ただし、あの時の革命は、洋弓がアーチェリーの的中精度を目指したのに対し、和弓は弓道の普及と存続のために向けられました。和弓において、今あるFRPやカーボンの弓、そしてアルミニュームの矢は、あの瞬間から的の真ん中に当てるためではなく、一人でも多くの和弓愛好家のためにあったのです。今の和弓を見れば分かる通りです。

しかし洋弓はあれから50年。ヤマハがなくなり、日本製がなくなった現在、アーチェリーは「勝てなくなった」だけでなく、アーチェリーの仲間さえも失いつつあります。あの時考えなかった「普及と存続」を、道具と手段で考えなければならない時期に差し掛かっているのではないでしょうか。それも早急に・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?