みんなが未完成のリーダー

尾鷲"海と森”コース/4回目/2021年3月22~23日

三重大学生物資源学部所属

どうも、かまざえもんです。2021年の梅雨入りは結構早かったので、梅雨明けも早いのかと言えばそうでもないようです。せっかくのジューンブライドだったのにね、ああ残念、と彼女無しの大学生がぼやいたところで何の意味もないですね。今日は七夕なので願っとこうかな。

さてさて、前回からたった1週間ちょいでやって来ました第4回。春休みに突入しているということで平日に行われたわけですが、今回は一味違うようで…?

前回はこちらから~

詰め込む「だけ」が難しい

紀勢線の列車内からおはようございます。今回は今までとは異なり、津からの始発列車(6:26発の新宮行き、言うまでもなく津市は県庁所在地です)で移動という超早起き集合でした。なんでも「早く始めたいから早く来い」という指令が飛んできたもんで…果たしてその意図とは。

どうでもいい話ですが「空が青い理由」と「海が青い理由」は似て異なります。前者は「波長の短い青い光は空中での散乱力が強く、波長の長い青い光より散乱しやすい」から、後者は「赤い光は水中で吸収されるが、青い光は表面で反射する」からなんですよね。うん、理系っぽい雑学が披露できたぞ!

なんやかんやでいつもの小山浦に到着し、さっそくメインイベントである「カヤックツーリング」の準備を行います。

これまでのカヤック実習はガイドの森田さんや学生スタッフの方々を先頭に、メンバーが頑張って付いていくというスタイルでしたが、今回は総まとめということで「自分らで目的地を決め、先導してくれ」とのこと。こりゃ大変だ、準備に時間が掛かるぞ、ということで早朝集合だったわけですね。

さて、その準備のひとつに「パッキング」という作業があります。ツーリングと言うくらいなのでそれなりの長旅になるということですが、それ相応の荷物も一緒に持っていかなければなりません。

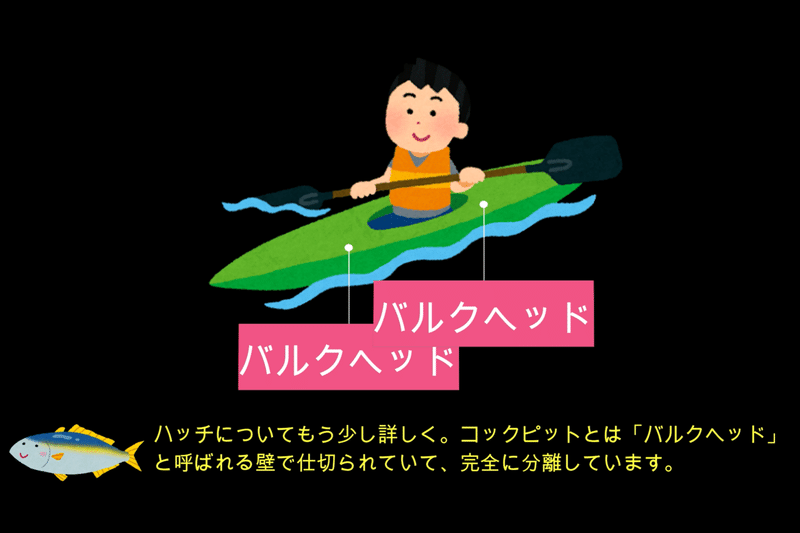

カヤックには前後に「ハッチ」と呼ばれる収納スペースがありまして、通常はその部分に荷物を入れます。操縦席とも言える「コックピット」とは、「バルクヘッド」と呼ばれる壁で仕切られているために独立しています。

そのハッチを活用し、上手に荷物を詰め込んでいく作業をパッキングと呼んでいます。「なんや単純やんけ」と思ったそこのあなた、各荷物の重量や形状、使用頻度を考えながらパッキングしなければ痛い目に遭いますよ。

1泊2日なのでテントやら食材やら寝具やら…そして防水のため何重にもビニール袋を被せて…そんなことをしていたら簡単にキャパオーバーします。こんなところに時間が取られないと思っただけに、いやあ意外でした。

地形図もどきって言っちゃいけない

海図のイメージ ※出典:日本水路協会(https://www.jha.or.jp/)

カヤックに荷物は詰め込んだ!よし出航!…あれ!ここどこだ!遭難だ!みたいな嘘みたいな事件を現実しないために、もうちょいツーリングについて学びましょう。

だだっ広い空間のように見える「海」にも、道や障害物が存在します。その情報を二次元的に表したのが「海図」です。皆さんも社会の授業で「地形図」を見たことがあると思いますが、それとは少し違います。

至る所に示された水深、さらに「灯台」「港」「浜の状態」など、航海する上では欠かせない情報が散りばめられています。逆に地上の様子は簡単にしか描かれていないのも特徴的ですな。

Oc R 6s 16m 12M

さらにさらに灯台に注目してみましょう。各灯台には、それがどのようなものであるかを表した「灯質」が記載されておりまして、例えば上のような灯質の場合(イメージ図でいうと湊港の端っこにありますよ)は、

Oc=明暗光 光を発する時間が暗いときより長い Occultingの略

R=赤色の光を発する

6s=発光周期

16m=灯台の高さ

12M=光達距離 その光が見える最遠距離(海里)

これだけの情報を意味しています。海図1枚でここまで分かっちゃうのって凄くないですか?あ、当たり前ですけど水の上ですし圏外にもなり得るので「S○riとかGoo○leに聞きゃいい」という考えは今すぐ捨ててくださいね。ときにはアナログにも頼らなければならない場面があるというわけです。

当たり前を取り戻す「笑顔」

お天気良し、風が少し強いものの支障なし、ということでやっと出航です。途中に洞窟があったり、こじんまりとした島があったり、神社があったり、周りを見ると様々な「面白スポット」が転がっています。

もちろん楽しむのも大事ですが、ツーリングの先頭に立つ以上はそれなりの「責任」が必要です。前方の状況を確認し、はたまた後方のメンバーの様子を気にかけたり、そして横方から来る障害物(岩壁や養殖場、ときには漁船)にいち早く気づいたり…やることは多めです。

目的の島に予定よりも早く着いてしまったものの、裏返せば何事もなく安全にツーリングできたということでしょう。ハシコーくんは到着早々ふかし芋に挑戦しているようで、目つきがもはや職人です。それよりどっからサツマイモ持ってきたんだ。

もちろんど素人がえっちらほっちら引っ張っていくには、幾分経験値が少ないのでそれなりの勇気と覚悟が必要です。これまで学んできた知識をフル動員させて、あらゆるリスクを考えながら突き進んでいく「パワー」も必要不可欠なんだなと思いました。

※活動直後のため、一時的にマスクを外しています

そしてあくまでも往路が上手くいっただけで、復路はどうなるか分かりません。海図を手に取り、目視で確認しつつ、メンバー同士で帰り道の復習をしておきます。

自然を相手にする以上何が起こるか分かりません。第1回で「現地で自問自答することに、自然環境を理解する上での重要ポイントが隠されている」と豪語しているんですが、まさにその通りです。

刻一刻と変化する状況に対応する力、それが間違っていたならすぐにリカバリーできるような判断力、ときには大胆な決断に迫られることもあるかもしれませんが、最善と思ってやったのなら誰も攻めたりはしません。

順調に進んだのはたまたまかもしれない、次はそういかないかも。そのスリルもまた一興。常に「対話」することが楽しいアウトドアの真骨頂が垣間見えた瞬間でした。

段々と日が暮れ、辺りは闇と化した無人島。何を思ったのか誰が考えたのか。尾鷲班一行は裏山ツアーを敢行することに。おいおい獣でも出るんじゃねえのか?怖くて漏らすんじゃねえのか?え、もう時すでに遅し?えっと尿素の化学式はCH4N2O…

「自撮りしたら亡霊が写っとるうううぅぅぅぅぅ…」

じゃなくてハシコーくんの写真写りが悪いだけでした。おい職人…

「てか人が死んどるうううぅぅぅぅぅ…」

じゃなくてかまざえもんが寝そべっているだけでした。クソが。

このご時世で同級生と触れ合う機会が滅法無くなっていただけに、こうした場でわけもわからん遊びで盛り上がるということがどんなに楽しかったことやら。マスク越しにも分かる皆の笑顔、たんまり受け取ることができました。

【まとめ】有終の美は飾れない?

ツーリングの先頭に立つという経験を通じて、知っていたようで単なる「知ったかぶり」だったことがたくさんあることに気づかされました。そういう意味では今回のツーリングが完遂できたかと聞かれれば、それはNoですよね。

しかも自然は変幻自在、今日の正解と昨日の正解、明日の正解は別物です。国会議事堂に何も置かれていない台座があるのは「政治に完成はない」という逸話があるように、アウトドアの形も永遠に完成させようがない、だからこそいつでも新鮮な気持ちで楽しめるもんなんだなと思いました。

いよいよ最終回、今までお世話になった活動地・尾鷲市にフィードバックする時です。尾鷲班のメンバーは何を想い、何を語るのか…

以上、第4回の記録でした。最後までご覧頂きありがとうございました。

~続きはこちらから(2021/11/22追記)~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?