つながりを感じられる宿、旅館松前さん

旅館松前さん。というと、豪華なお夕飯付きの宿というイメージがありました。奈良に通っていた間、泊ることを選んだことがなかったのは、夜の予定がわからないのと予算の都合上、夕飯は外で食べることが多かったからです。

今は素泊まりと朝食の宿になってますが、わたしが奈良に通っていたときには上記の理由により泊まったことがなかったのです。なので今回初めて。こちらも奈良県のキャンペーン、「いまなら」を使いました。

この日も仕事をしながらの滞在でした。旅してた頃はこの近くの「おんどり」とか「蔵」とか「京こづち」「香月」などを夕飯でよく利用してたし、「酒肆春鹿」にも行ってたなあ。たまに予約がとれれば「粟」さんにも行っていた。「ぽくぽく」さんもこの近辺はわりと、わたしにとっておいしいおものスポット。そして夕飯ではないですが、何せぷちまるさんが目の前です(もう閉店時間すぎてましたが)。最近この付近に来ていなかったのですが、馴染み深すぎるスポットです。そしてご飯を食べにきたのではなくて泊りに来ました。

松前さんの扉をあけるとふわーっとしたいい香り!後で「編集者の小部屋」の取材のときに教えて頂いたんですが、ずっと炊いてるわけじゃなくて、お客さんがきたときに煙が残っているのはよくないからと来る前にたくのだそうです。そしてしみついていると。東大寺や興福寺などのお寺さんのお香を使っているとのこと。

このお香の香りが外と内との区別をつけてくれるものなのだなと思いました。ほっとする香り。これは海外のお客様はかなり喜ばれるのではないでしょうか。近所に住んでてもそう思います(笑)。鼻福。(って言葉あるの?)

そんなわけで香りを楽しんで部屋に入ると、すでにお布団がひいてあります。泊まらせていただいたのは「靱猿」というお部屋。実は松前さんは狂言と深いつながりがあるので、お部屋の名前が狂言の演目の名前なのだそうです。しかも一つ一つ意味があるそうです。

お部屋にある「ご挨拶」などの文字が直筆で美しすぎる。女将の柳井尚美さんは書家の桃蹊さんでもあり、至るところに美しい文字が!眼福!

黒電話があって!これは修学旅行生などは盛り上がりそうですよねー!

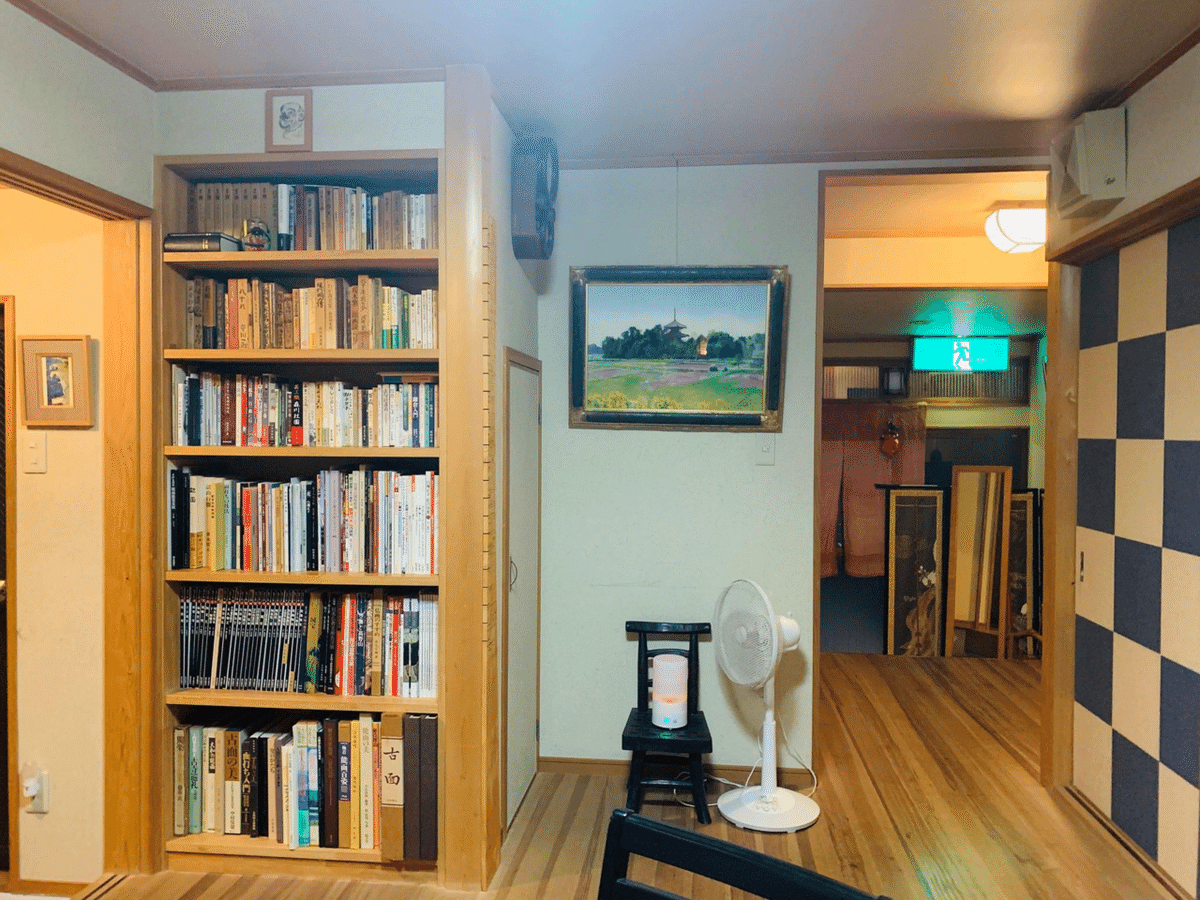

ここでしばしお仕事させてもらって、お風呂を頂いてから尚美さんとお酒をいただきつつ歓談しました。図書コーナーで尚美さんのあの声で色々なお話を聞かせていただいて楽しかったしすごく耳福でございました…!

夕食を提供するのをやめたけれど、この近隣、ならまち界隈が大きな宿で、飲食店や買い物するところは選び放題。ここはその中の眠る場所だというようなことをおっしゃていたのが印象的でした。

「編集者の小部屋」でも色々お話していただいてます。ぜひに!

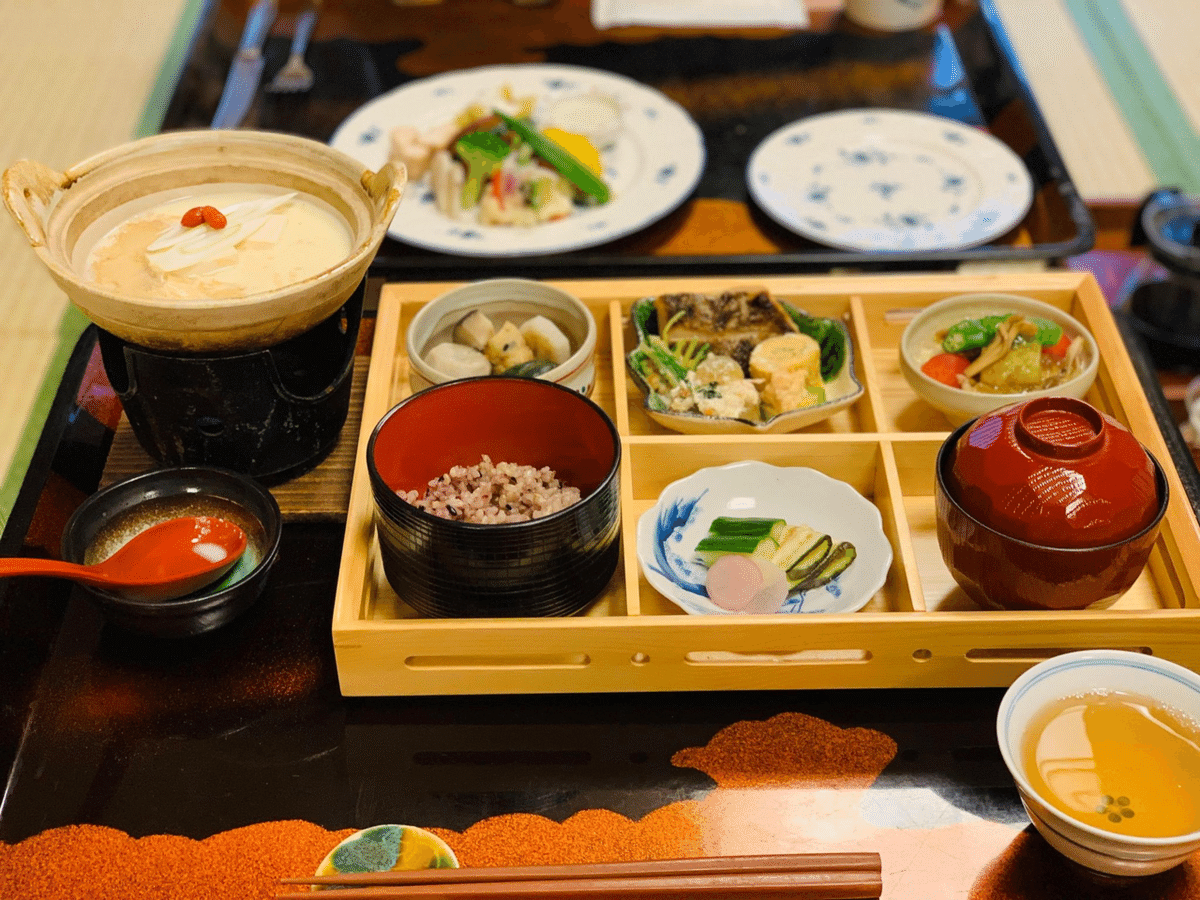

夜は気持ちよく寝かせて頂きました。ぐっすり眠れて快適な朝!そして楽しみにしていた朝食です!

朝食会場は、い、いいんですかこの部屋でご飯いただいて…と恐縮していると運ばれてきました。

じゃん!美しい~!!!

調理師の資格も持っている尚美さんが作っている朝食、見た目がきれいなだけではなく、う、う、うまいーー!!

とくにこの、海外のお客様が間違えて豆乳鍋にポン酢を入れてしまったところから生まれた、こ!れ!が!美味しすぎてまたすぐにでも食べたい。舌福。

泊まらなくても3日前に予約すれば朝ごはんだけでも頂けるそうなので、朝ごはんミーティングしたいと思っております。

狂言もですがライブもされているのです。夜はこんな雰囲気に。

興福寺さんのお写経もできます。お写経は無料で、興福寺さんで心もちお納めください。

後日倉橋みどりさんが泊ったお部屋にもふすまに桃蹊さんの書が!

こちらは大作。すごいですよね!!!

ライブでは、楽器の方たちのセッションをして書かれた書なども。ライブにいきたーい!って思ったら今日もライブだったんですねーーー

今度行く…絶対行く。(スティーヴさんにも会いたい)

見るところが多くて多くて、とても楽しいのです。

墨あそび、今度ぜひ体験してみようと思います。無心に墨をすって、無心に好きなだけ書いてみたい。

ところでこちらはロビーにある、薬師寺の仏足石の拓本です。実はお仕事で先日まで仏足石について記事を作っていたのでびっくり(笑)

拓本だけじゃんなく、ロビーから館内、あちこちに仏像があったり

でもすごくきちんと大切におまつりされているのが感じられました。

色々な宿があります。宿ごとに特徴が全く違います。

松前さんは書、狂言、本、食、とトピックがたくさんありますが、

今回深く感じたのは信仰とのつながりです。

奈良のように大きな社寺がたくさんある場所は、観光客からしてみれば観光地であって、社寺で行われていることは、自分の日常とは遠い世界のことのように感じます。

でも、松前さんのように、そういう法要やご神事に地元の人たちが関わってきていることを感じられるものが宿にあって、見せて頂くことができると、旅行者も遠い世界が自分と地続きであると感じられると思うんですね。

地元の信仰とのつながりを感じられる。松前さんはそういう宿なのだと思いました。だからこそ、奈良という場所に一歩深く入り込んだ方、入りこみたいなと思った方に、泊っていただきたいなととても思うのでした。

わたしもまた泊りに行きます!朝ごはんも食べる~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?