叡王戦 将棋新しき未来へ

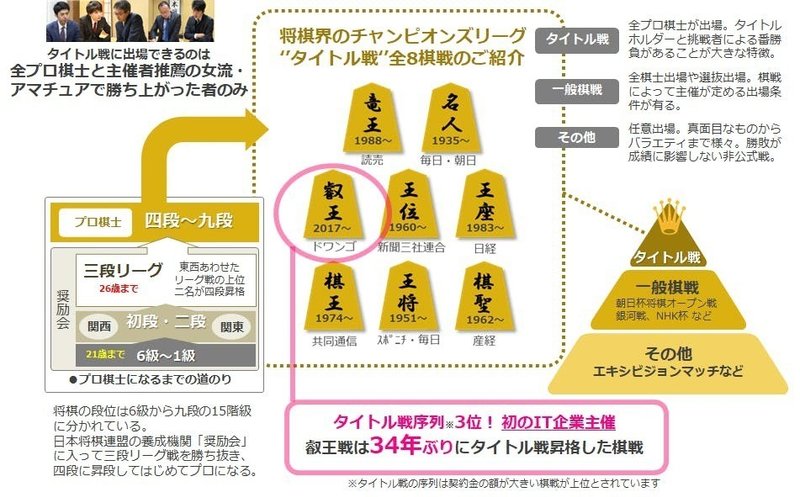

叡王戦(えいおうせん)は、ドワンゴ主催の将棋の棋戦で、タイトル戦(竜王戦・名人戦・叡王戦・王位戦・王座戦・棋王戦・王将戦・ヒューリック杯棋聖戦)のひとつ。

2015年度に一般棋戦として第1期が開始され、2017年度の第3期からタイトル戦に昇格した一番新しいタイトル戦である。七番勝負の勝者は叡王のタイトル称号を得る。

叡王とは(由来)

電王戦に類する棋戦の存続を希望したドワンゴが日本将棋連盟と協議した結果、まずドワンゴ主催で新たな一般棋戦を立ち上げ、優勝者が、電王トーナメントを勝ちあがったコンピュータ将棋ソフトウェアと、装いを新たにした電王戦で対局する事で合意した。 優勝者は「叡王」の称号を得る。対局の模様は、約50〜60局がニコニコ生放送で生中継された。

電王戦とは

ドワンゴが主催するプロ棋士とコンピュータ将棋ソフトウェアとの非公式棋戦である。映像メディアが主催する棋戦。

2010年10月11日、女流棋士の清水市代(当時女流王位・女流王将)とコンピュータソフトのあから2010が対局し、あから2010が勝利した。この結果を受け、当時日本将棋連盟会長だった米長邦雄が、中央公論2011年1月号における梅田望夫との対談で、次は自身が「引退棋士の代表」としてコンピュータ将棋と対局するという表明を行なった。

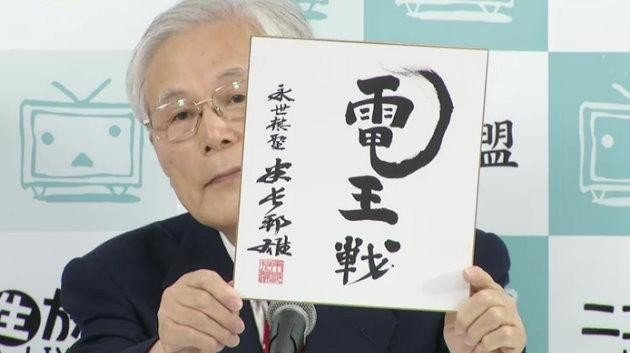

米長最後の戦い 第1回電王戦

2011年10月6日、2011年世界コンピュータ将棋選手権の優勝ソフトのボンクラーズと米長が日本将棋連盟、ドワンゴ、中央公論の共催により、「米長邦雄永世棋聖 vs ボンクラーズ プロ棋士対コンピュータ 将棋電王戦」として対局することが発表された。 対局日は2012年1月14日、対局形式は持ち時間3時間で1分未満の考慮時間は計測せず、途中に1時間の昼食休憩を挟む、ボンクラーズ側のセッティングは消費電力2800ワット内で自由と発表され、会見時に行なわれた振り駒によって先手がボンクラーズと決まった。また、この対局を「第1回電王戦」とし、以後継続的にプロ棋士とソフトの対局が行なわれることとなった。

2012年1月14日には米長とボンクラーズの本対局が将棋会館で行なわれ、113手で先手のボンクラーズが勝利した。米長は2手目に△6二玉という奇手を指してボンクラーズの撹乱を狙った。ボンクラーズの駒を動かすアシスタントは米長の弟子である中村太地が務めた。

第1回電王戦の直前の2012年1月5日、2013年に第2回電王戦を実施することが将棋連盟より発表され、3月から4月にかけて開催された。対局ソフトは2012年の世界コンピュータ将棋選手権の上位5ソフト。ただ2012年12月18日第二回を見届けることなく米長邦雄が永眠した。(享年69歳)

これ以降団体戦で行い、第2回~電王戦Finalまで5勝9敗1引き分け(持将棋)の結果である。

プロ棋士対コンピュータ将棋ソフトウェアの棋戦である将棋電王戦が開催されていたが、2015年の電王戦FINALをもって団体戦としての電王戦は一つの区切りとされたが.......

叡王戦と電王戦

今までの団体戦から棋士vsコンピュータの一騎打ちとしての電王戦を再装飾し、棋士代表決める棋戦として一般棋戦「叡王戦」が立ち上がった。新棋戦の名称は一般公募から選出され、公募案から主催者が9つに絞り込んだ上で、公式サイトから一般投票を行い、「叡王戦」に決定した。

ニコニコユーザーが作り上げた棋戦。

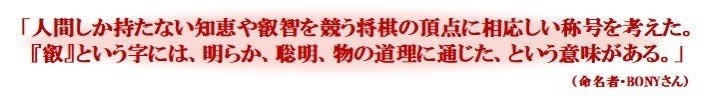

命名者となったBONYさんが棋戦名に込めた意味は次の通りです。

「これに勝ったものは電王と戦うのだから、人間の王と意味にしたい。ならば、人間しか持たない、知恵や叡智を競う将棋の頂点に相応しい称号を考えた。『叡』という字には、明らか、聡明、物の道理に通じた、という意味(ニコニコ大百科による)がある。将棋の道理を人間とコンピュータがどちらが理解しているか、という意味もこめて。」

一般棋戦叡王戦(第1期・第2期)

段位別予選

棋士の戦う棋戦としては史上初となる、現役プロ棋士のエントリー制(出場するか否かは棋士の任意)で、予選はかつての天王戦と同様に段位別に勝ち残り式トーナメントを行い本戦出場者を決める、「段位別予選」の方式を採用している。年度途中で引退が確定しエントリー資格のない棋士を除き、第1期は159名中154名、第2期は162名中158名が出場した。

各段位予選からの本戦進出枠は、「九段4名、八〜五段各2名ずつ、四段1名」の基本13枠に、タイトル保持者数を勘案して割り振った追加3枠の、計16枠。したがって年度によって各段位の本戦進出枠は変動する。

第1期は「九段6名、八段3名」

第2期は第1期の優勝者(叡王)が本戦シードとなり、予選からの出場枠は「九段5名、八段3名」となった。

各段位の出場枠に応じて分けられたブロックごとに行われる、勝ち残り式トーナメントの勝者が本戦への出場権を得る。段位やブロックの順を問わず、ランダムで数日おきに消化する。ニコニコ生放送で中継される時は、1日につき2局または3局が配信される。持ち時間は各1時間(チェスクロック方式)で、切れたら1手1分未満。

本戦トーナメント

予選勝者(第2期は第1期優勝者(叡王)を含む)16枠の配置を再抽選した後、勝ち残り式トーナメントにより決勝進出者2名を決定する。準決勝までの持ち時間は各1時間(チェスクロック方式)で、切れたら1手1分未満。

決勝三番勝負

決勝進出者2名の三番勝負で優勝者を決定する。持ち時間各5時間(チェスクロック方式)で、切れたら1手1分未満。昼と夕方にそれぞれ1時間ずつの休憩を挟む。

第1期電王戦

2016年4月から5月にかけて開催。第3回将棋電王トーナメントの優勝ソフト・PONANZAと、2015年6月に新設された第1期叡王戦の優勝者・山崎隆之叡王(八段)による対局である。

手番の先後を入れ替えた二番勝負を2日制で行なう。持ち時間は各8時間(チェスクロック使用)・秒読み1分。初日・2日目とも60分の昼食休憩を挟むほか、2日目のみ30分の夕食休憩がある。封じ手は棋士側が行い、封じ手の意思表明後2日目の対局開始までの間コンピュータの思考は停止しなくてはならない。千日手・持将棋・立会人裁定による引き分けの場合、2日目の15時までに成立した場合は先手・後手を入れ替えて指し直し(通常のプロ棋戦での千日手の場合同様に持ち時間の調整も行われる)、それ以降の成立の場合は引き分けとして指し直しは行わない。

第1局:後手・山崎隆之 叡王 vs 先手・PONANZA(4月9日-10日)

関山中尊寺で開催。85手でPONANZAの勝利。

第2局:先手・山崎隆之 叡王 vs 後手・PONANZA(5月21日-22日)

比叡山延暦寺で開催。118手でPONANZAの勝利。

朝日新聞は「ポナンザの2連勝で幕を閉じた。快勝した第1局に続き、第2局もつけいる隙を与えない完勝だった」と報じた。

第2期電王戦

2017年に開催。第4回将棋電王トーナメント優勝ソフト・PONANZAと、第2期叡王戦に優勝した佐藤天彦叡王(名人)の対局である。電王戦では初となるタイトルホルダーの出場であり、公開の場で行われるタイトルホルダー対コンピュータ将棋の対局としては、2007年3月の渡辺明竜王対Bonanza以来10年ぶりである。佐藤は「これまでの電王戦を見てもソフトが非常に強いので大変な戦いになる。しっかり頑張りたい」と述べた。

持ち時間は2日制8時間から1日制5時間に変更、その他のルールは第1期と同様。

第1局:後手・佐藤天彦 叡王 vs 先手・PONANZA(4月1日)

日光東照宮で開催。71手でPONANZAの勝利。

第2局:先手・佐藤天彦 叡王 vs 後手・PONANZA(5月20日)

姫路城で開催。94手でPONANZAの勝利。

対局後、佐藤康光は「第1期、第2期と結果が出ておりません。今回も佐藤天彦名人ということで、叡王戦で優勝されて、連盟としても自信を持って送り出した棋士ですので、それが連敗という結果となりましたが、棋士は負けず嫌いな部分もありますので、どう受け止めるかは皆様にご判断いただくしかないと思います。ただ、今回も第1期も結果が出なかったことに関して、コンピューターソフトの方が一枚も二枚も上手だったということは認めざるを得ないというふうに思っております。」とコンピュータが名人を上回ったことを否定しないコメントをした。

第3期叡王戦(タイトル棋戦へ)

2017年5月20日に電王戦の終了と第3期以降は王座戦以来34年ぶりにタイトル戦へ昇格すると発表された。

電王戦の終了に伴ってエントリー制から全棋士強制参加に変更され、タイトル保持者の段位呼称も廃止された。主催が新聞社・通信社以外のタイトル戦は史上初。契約金の額による序列は竜王戦、名人戦に次ぐ三位とされている。また、決勝七番勝負においては、過去に例がない変則持ち時間制の導入のほか、タイトル戦としては初の一日制七番勝負・事前振り駒・チェスクロック方式で行われる。

段位別予選

全棋士(叡王保持者・後述のシード者除く)・女流棋士1名・アマチュア1名が出場し、各段位別に勝ち残りトーナメントを行う。九段4名・八段3名・七段2名・六段2名・五段2名・四段1名の、合計15名が、本戦へ出場する。

段位別予選の組合せは予選抽選時(第4期は2018年6月4日)の段位によって行われる。なお、女流・アマチュアは四段予選にエントリーされる。持ち時間は1時間(チェスクロック方式)/消費後は秒読み60秒。

本戦トーナメント

段位別予選通過者15名って段位別予選を免除されるシード(叡王)を加えた計16名となる。

持ち時間は各3時間(チェスクロック方式、切れたら1手60秒未満)。対局開始が15時と、他の棋戦より遅い時間に設定されており、18時から40分間夕食休憩が入る。

変則持ち時間制

「第1局・第2局」「第3局・第4局」「第5局・第6局」のいずれかに、「各1時間」「各3時間」「各5時間」が振り分けられ、最終第7局までもつれ込んだ場合は各6時間となる変則持ち時間制で行われる(いずれもチェスクロック方式、切れたら1手60秒未満)。第1局から第6局までの持ち時間は、事前に行われる振り駒の結果を受けて、各対局者が決定する。上位者の振り歩先で、歩が3枚以上なら上位者、とが3枚以上で下位者が第1・3・5局で先手となるが、第1局の先手は「第1・2局」の持ち時間を各1・3・5時間の中から選ぶ権利を持つ。第1局の後手は、選ばれなかった残り2つのうちどちらかを「第3・4局」の持ち時間に選び、残った時間が「第5・6局」に割り当てられる。

対局開始は持ち時間5時間・6時間の局については10時、3時間の局は14時。持ち時間1時間が選択された2局については、同一の対局場で1日に2局対局を実施し、それぞれ14時からと19時から開始となる。昼食休憩は60分、夕食休憩は30分。

このルールは、当時の日本将棋連盟会長である佐藤康光の考案によるもので、「短距離走・中距離走・長距離走のような形で、戦略性と総合力が求められる」と解説している。

決勝七番勝負 「棋士とあなたがつくる、将棋界の新たなる歴史。」

決勝進出者2名に。

金井恒太六段 vs 髙見泰地六段

4勝した方が叡王の称号を得る。

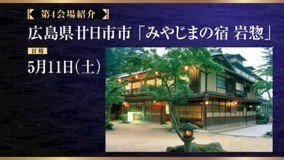

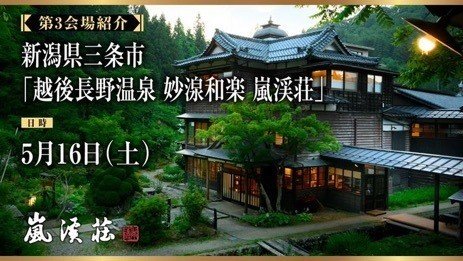

対局会場も電王戦を踏襲し、名所旧跡や世界遺産など全国各地で行われた。

4連勝で髙見泰地六段が第3期叡王(タイトル棋戦に変更後初代叡王)に

第4期叡王戦

段位別予選

段位判定日が開催年度の4月1日から、主催者による抽選日に変わった。

全棋士(叡王保持者・シード者除く)・女流棋士1名・アマチュア1名が出場し、各段位別に勝ち残りトーナメントを行う。九段4名・八段3名・七段3名・六段3名・五段2名・四段1名の、合計16名が、本戦へ出場する。

本戦トーナメント

本戦トーナメント出場者は、段位別予選通過者16名に、以下の優先順位に従って段位別予選を免除されるシード権者8名を加えた計24名となる。

前期叡王戦ベスト4以上(前期七番勝負の敗者を含む)

タイトル保持者(序列順)

全棋士参加棋戦優勝者(対象棋戦:NHK杯 ・朝日杯将棋オープン戦・銀河戦。抽選日から優勝者決定日が近い順)

前期叡王戦成績優秀者(主催により協議し決定)

本選トーナメントの組み合わせは改めて抽選で決められる。この際一回戦のシードが8名出るが、必ずしも段位別予選免除者がその権利を得られる訳ではない。

持ち時間は各3時間(チェスクロック方式、切れたら1手60秒未満)。対局開始が15時と、他の棋戦より遅い時間に設定されており、18時から40分間夕食休憩が入る。

挑戦者決定戦は決勝進出者2名による三番勝負で行われる。

挑戦者決定三番勝負

第4期から挑戦者決定戦が三番勝負で行われる。

七番勝負

第3期叡王との七番勝負が行われる。

対局方法は第3期同様 変則持ち時間制

永瀬拓矢七段 vs 髙見泰地叡王

七番勝負「新時代の幕明け」

叡王戦初の海外対局から始まり、知床、長崎、宮島へと日本を縦断。総距離2000キロ以上対局に…

これもまた4連勝で永瀬拓矢七段が第4期叡王に。

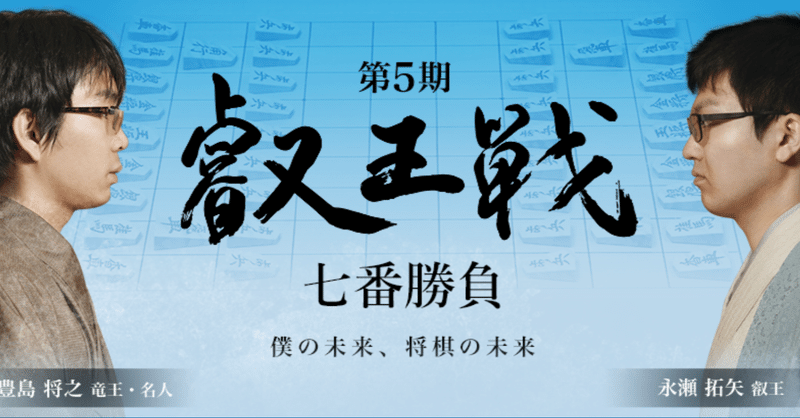

第5期叡王戦

変更点

女流代表決定戦

主催者により選定された女流棋士等4名(選定基準は非公表)がトーナメントで戦い、勝ち抜いた1名に段位別予選四段予選への出場権が与えられる。

アマチュア代表決定戦

主催者により選定されたアマチュア4名(選定基準は非公表)がトーナメントで戦い、勝ち抜いた1名に段位別予選四段予選への出場権が与えられる。

段位別予選

段位判定日が主催者による抽選日から、開催年度の4月1日に戻った。

第5期より運営費などを募るクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて実施。高額出資者には振り駒役や本選トーナメントの抽選カード引きなど、将棋タイトル戦における重要な役割の体験が提供される。

他は第4期と変わらず。(段位別・本戦・決勝三番勝負)

最強の挑戦者 豊島将之竜王・名人

第3回将棋電王戦で唯一の勝利者。

迎え撃つ 永瀬拓矢叡王

電王戦Final 高知・高知城で開催。89手で永瀬の勝利。

互いに電王戦生還者。

今回の対局は公募にて行われる。

さてどちらが第5期叡王へ?

番外編(振り駒)

niconico公式将棋盤外企画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?