ARサービスのコンセプトデザイン | 意義と意味のデザインについて

MESONでは、様々な企業とパートナーシップを組んで、AR時代のユースケースとUXを研究するべく、様々なサービスを考え・つくっている。

その中で自分たちが非常に大事にしているのが開発・デザインに入る前のコンセプトデザインのフェーズだ。

ARサービスにおけるコンセプトデザインとは、大きく次の2つに分解できる。

【ARサービスにおけるコンセプトデザイン】

1. サービス自体の価値をどうデザインするか

2. ARである必要性をどうデザインするか

ARサービスは、この2つをクリアするのが非常に難しい。

なぜならARという技術はまだ発展段階で制約が多く、適切なユーザーの課題解決にフォーカスを当てないと単にAR技術を使ってみただけのサービスになりがちだからだ。

更にARサービスにおけるコンセプトデザインの知見・情報はグローバルで見てもほぼ皆無だ。

そこで今日はMESONが大事にしているコンセプトデザインの考え方、

「意義」と「意味」 のデザインという考え方を紹介したいと思う。

「意義」と「意味」 のデザイン

「意義」と「意味」 のデザインとは冒頭にあげた以下2つをどうデザインするかという考え方だ。

【ARサービスにおけるコンセプトデザイン】

1. サービス自体の価値をどうデザインするか

2. ARである必要性をどうデザインするか

「意義」があっても「意味」がないサービス(下図の左上)はサービスが提案する価値は高いがARである必要性はないサービスになってしまい、

「意味」があっても「意義」がないサービス(下図の右下)はARの見せ方としては素晴らしいがそれ自体の価値が乏しいサービスになってしまう。

したがっていかに下図の右上の象限に入るサービスを作るかに頭を使うことになる。

では意義と意味のどちらから先にデザインするべきかというと、必ず意義(=サービス自体の価値)から考えるべきだと思っている。

ARというのは単なる課題解決のための一つの手段に過ぎず、どういった課題解決をユーザーに約束するかを考える方が圧倒的に重要だからだ。

意義のデザイン ~サービス自体の価値のデザイン~

意義のデザインにおける重要なマインドセットは「AR」を忘れることだ。

まずは本質的にユーザー価値のあるサービスを考えることに集中する。

意義のデザインの基本的な進め方は以下の2フェーズに分けられる。

【意義のデザインの2つのフェーズ】

1. 解くべき問いを定義する

2. 最適な思考法で賢くアイデア出しをする

1. 解くべき問いを定義する

意義のデザインは解くべき問いを定義するところから始まる。

問いを明確化することで提供価値の芯をぶらさずにアイデアを考えることができる。

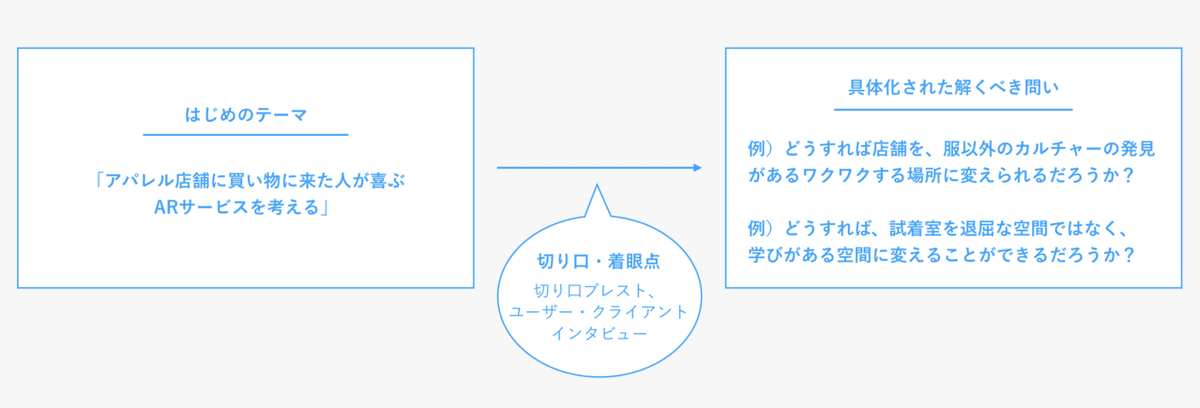

アイデアを考える最初の段階ではテーマが漠然としている。

例えば以下のテーマのような粒度だ。そのままでは考えるための芯がないので、的確なアイデア出しができない。

最初のテーマの粒度の例

「アパレル店舗に買い物に来た人が喜ぶARサービスを考える」

そこでテーマをより具体化するための切り口や着眼点を探す。切り口や着眼点はユーザーインタビュー・ユーザーの行動観察・クライアントインタビュー・デスクリサーチなどを通じて探していく。

切り口の例

例)メディア化する店舗(小売論の中で近年大きなテーマ)

例)試着体験へのユーザー不満という切り口(ユーザーインタビューで見えてきたテーマ)

そうして見つかった切り口・着眼点を用いて、解くべき問いを具体化する。例えば以下の2つの問いのような形だ。

具体的な問いの例

例)どうすれば店舗を、服以外のカルチャーの発見があるワクワクする場所に変えられるだろうか?(メディア化する店舗という切り口)

例)どうすれば、試着室を退屈な空間ではなく、学びがある空間に変えることができるだろうか?(試着体験へのユーザー不満という切り口)

このように、

「はじめのテーマ」 ×「 切り口・着眼点」 → 「具体的な解くべき問い」

という流れで具体的な解くべき問いを見つけるのが意義のデザインの1つ目のフェーズだ。

問題を定義することで、アイデアの提供価値がシャープになる。

「このサービスはユーザーにとって何が良いのか?」という問いに対して、「この問いに答えていることがサービスの価値です」とストレートに返せるようになる。

2. 最適な思考法で賢くアイデア出しをする

解くべき問いが定義できたら、アイデア出しをしていく。ただしスマートに。

MESONでは闇雲にブレストをするのではなく、状況に合わせて最適な思考法でアイデアを考えるようにしていて、これがとても上手くいっている。

(実はMESONはAR事業を本格化する前にTOYOTAやリクルートなどの企業にデザイン思考のコンサルやワークショップをする仕事をしていたので、今になってその経験が活きている。)

思考法は挙げきれないくらい数があるのだが、今回はアナロジーによるアイデア出しを紹介する。

アナロジーによるアイデア出しとは一言でいうと「高度なパクリ」のことだ。具体的な進め方は以下の4ステップだ。

1. 解くべき問いを確認する

例)どうすれば店舗を行く度に服以外のカルチャーの発見もある場所に変えられるだろうか?

2. 問いの構造を抽出する

例)Aを求めていたらBに出会う

3. 構造的に似ているものを洗い出す

例)コース料理、映画館の上映前の予告、美容室に置いてある雑誌

4. 構造的に似ているものを今回の問いに照らし合わせたときにどういったサービスが考えられるかアイデア出し

例)???

アナロジーによるアイデア出しには以下のメリットがある。

・アイデアをパクってくるのでアイデアを大量に出せる

・遠いところからパクってくるので新規性の高いアイデアになりやすい

・構造を捉えてアイデア出しをしているので解くべき問いにしっかり答えて、価値あるサービスアイデアになりやすい

ここではアナロジーによるアイデア出しの手法のみを紹介したが、このように、どう考えるかをまず考えて最適な思考法を選ぶのが意義のデザインをする上で重要だ。

思考法はデザイン思考系の書籍を読んで普段からストックしておくのをオススメする。

意味のデザイン

意義のデザインができたら最後に意味のデザインを行う。

意味のデザインにおいては、ARの本質的価値を先にしっかりと整理した上で、サービスがそれらを体現するようにアイデアの選定と磨き込みを行う。

ARの本質的価値とは以下の6つだと考えている。詳細はまた別の記事にまとめようと思うので、この記事では概要をまとめたスライドを掲載する。

こうしたARの本質的な価値である6つの超越/拡張をしっかりと認識し、少なくともどれか1つ、理想的には複数の組み合わせで意味をデザインしていく。

まとめ

このように解くべき問いを明確にした上で賢くアイデア出しをすることで意義をデザインし、発散したアイデアをARの本質的な価値を踏まえて収束し、磨くところで意味のデザインを行う。発散したアイデアをARの本質的な価値を踏まえて収束し、

繰り返しになるが、まずは意義のデザイン。サービス自体の価値をデザインし、その上で意味のデザイン、ARである必要性をデザインし、最終的に意義と意味のあるARサービスを作り上げていく。

以上の考え方が、少しでもこれからARサービスを考えていく企業の助けとなれば幸いです。

MESONではメンバーやパートナー企業を求めています

MESONでは、まだ確立された正解のないARサービス作りを一緒にやっていくメンバーを全職種募集しています。

また、ともに世界中のユーザーに価値を届けられるサービスを一緒に作っていく気概に満ちたパートナー企業を求めています。

興味がある人はぜひTwitterなどで気軽にご連絡ください。

AIやXRなどの先端テック、プロダクト戦略などについてのトレンド解説や考察をTwitterで日々発信しています。 👉 https://twitter.com/kajikent