「銀河籠城」で意識する事【全文無料】

※今回の記事は4/9のキャス配信の内容を記事化したものです。配信では言語化が下手だった為わかりやすさの為にも執筆致しました。キャスは不定期ながら配信しておりますので、よければフォローよろしくお願いします。

①手数差

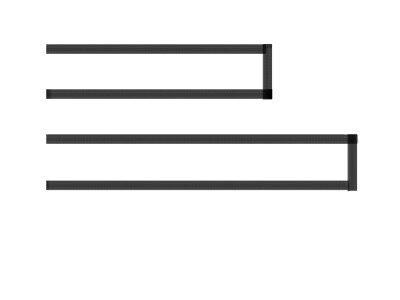

手前側が籠城側を表し、上の状況のように下のグラフで上のグラフを隠せる時は「攻撃を止められる(た)」事を意味します

単純な打点量、手数差であり、また全体干渉・ターンレベルで遅延する札をもつ意味では「全てを除去する」というよりは「全てを受け止める」イメージの図式化です

光魔・楯騎士採用でより籠城の方針に近いものは、それらでデッキの地力を作った上で少なからず「他より耐える事」に長けるよう作っており、早期に単純明快なメタ札を解答としたり・ちまトリ(ちまちましたトリガー)により役割をみなす節のあるオーラ採用に比べ、「解答を踏ませる」というより「(盾を増やすなどの)遅延行為によって耐える」節が強くなります

よって基本の籠城では上と下のグラフの関係性が今図示した通りであれば「受けられた」という事であり、返すというより受ける事自身がメタであり手段、単体メタも4確オーラのように安定したものではなくある場面でのアトラン1枚等に寄っており、「図示した関係性(相手デッキ<籠城)で攻撃を終えさせる事」が実質的な到達点に近く、よって序盤中盤や公開領域に関係なく、上<下の関係性を伴った形でふわっとでも仮想的なイメージを持ってプレイしています

ちなみに、どちらかと言えば光を抜いたようなシノビ+オーラ等の方がデッキは回しやすく感じると思いますが、「籠城」と言えば代表的な光魔楯騎士は、仮想対面に関わらずずっしりと根本からデッキのパワーを作る札、と捉えていただけたらわかりやすいと思います

図の上<下の関係性を伴ってイメージを持つとお伝えしましたが、上<下の差関係という意味では、単純に光魔や楯騎士単体は狭い範囲を取り出せば札自身が半ば図示した関係性そのものを持っていると捉える事もできます

これはつまり、楯騎士や光魔は、図示したような大きな関係における下(籠城側)のグラフのプラス値でもあり、さらに数打点の攻防を切り取った小さな範囲では札自身が下側がプラス値の関係性を持った図そのものを体現しているともみなせるという感じです

配信でわかりにくかった部分として、楯騎士そのものがこの図示である、に関して、「楯騎士は対面によっては着地を嫌って楯騎士を殴らざるを得ない場面があるようにノーリスクで埋める事も出来ながら、自身がプラス値でかつ、図示した関係で攻撃を終えさせられた際ギャラ盾を伴った受けとして楯騎士が埋まっていれば更にプラス値となる、という意味でどこを取ってもプラス値、上<下の関係性を保った札として捉えられる」というのが私(著者)が実際に伝えたかった意味だと思います

光魔で楯騎士を埋める場合は、光魔がブロッカーでありかつ割られなければ開始時に楯騎士のギャラクシールド効果も誘発する為、残打点1下の光魔のような場面で強く図示した関係性が見えるように、厳密にはタイプは違うもののビート対面で光魔を単体ないし楯騎士と合わせて単純なプラス値としては楯騎士に準ずる札と捉えた上で、楯騎士自身(ないし+光魔)が、手数としての到達点にもれなく合致している、手数としての受け方針でよりどんな場面でもデッキ自身を増強する札以外の何者でもないという事です

楯騎士を優先して貼るプレイの期待値が他に比べて高い事については、他記事でも言及があるのですが、銀河籠城調整初期にも楯騎士に関する逸話が存在します

元々40枚の銀河籠城を調整していた時、2コスブーストが8枚と絶対にブーストしたいとも言えない枚数でブーストトリガーがライフだけでありながら、元々のトリーヴァシャコの「ビッグマナ(=マナを伸ばす事でアドバンテージを稼ぎやすくする)」概念を引きずっている節がありました

(当時の)アドバンスのトリーヴァギャラクシールドは2コスブーストが8枚であり、まずはしっかりと「籠城」デッキの方針を分かっている人は「絶対にブーストしなくて良い」というのは共有する所でしたが、どんなプレイを主軸に据えればデッキを活かせるのか定かではありませんでした

そんな中調整で著者が(トリーヴァ40について)確立した事が「銀河楯騎士」をパワープレイとして据える方針であり、これは3T目までにブーストが出来なくとも「4T銀河楯騎士」から最低限安定したゲームプランを作っていける、というものです

楯騎士、通称デブは実際、盾を埋めるという行為がシャコや山回復札に干渉できなくなる場合以外にはデメリットがなく、有効札の埋まる期待値が高いデッキとして、盾というリソースを増やす事の噛み合いはもちろん、盾を埋めると同時に手札が増える事、開始時のギャラクシールドが通った場合には盤面圧を兼ねながら最低2枚ずつ手札と盾を若干選択的に増やせる札であり、通らなくても最低限かつギャラクシールドの圧をかけ通れば破格、といった性能を誇っています

デッキ内の(雷光などの)他のギャラクシールド札やデッキ方針によっても価値が変動する札ではありますが、この「4T楯騎士」という方針は楯騎士1枚で増やせる手札・盾・盤面のリソースを重んじており、マナに関係ないものとして、全くもって本項で言及しているような「手数差」に依拠したアプローチに他なりません

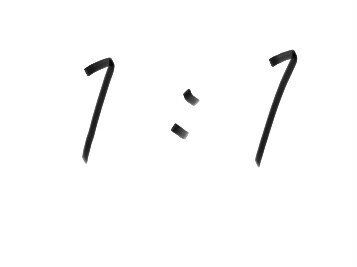

②1:1

環境ではJOが顕著な例として挙げられますが、ブロッカーやG・ストライクのように、打点数・手数差というより1枚に対して1枚の札、を基本として、ひいては1枚に対して確定で受け切る役割、1枚に対して1ターンを交換するようなものも含めた「1:1意識」です

1:1は①に比べればはっきりとメタ意識であり、①で言及したように1ターン耐えるといった場合も、アクティブのターンを介す、以降でアトランを踏ませるタイミングを作るなどを併せて実質1:1のメタ概念となります

後述しますがダイレクトアタックに対するサイゾウミストだったりも含まれます

JOの場合は横のフェザーなどが多少存在する為多少①のような意識も必要ですが、①を捉える対面の考え方のように相手が横に広げて手数で攻撃数、ブレイク数を稼いでくるのではなくJO1(〜2)体を主体とした連続攻撃である為こちらのような意識を主軸に置きます

札としてはブロッカーで打点に関係なく1度の攻撃を防いだり、G・ストライクで主体クリーチャーの攻撃を(これもまた打点に関係なく)止める等が該当します

JOは特殊ではありますが、JOをはじめ同じように同じ札で連続攻撃をするデッキやブレイク数の大きい数体で攻撃を構成するデッキでは、盾が数枚増える事はウィニーのビートに比べればそこまで意味がないというか、盾を増やすといった行為もどちらかと言えば「攻撃の回数に影響を与えられるか」が意味のある相関になり、オーラ採用であればJOのようなデッキに対する1:1のオーラはそこで攻撃を止める役割として単体でよりメタ概念が強いものとなります

デッキの作り方もありますがそもそも1:1になるのはGスト以外に明確にあってブロッカーの光魔くらいですが、こういったデッキと対面する際はブロッカーのような有効打がそもそも少ない上でも、また1:1で間に合うという意味でも5枚以上あった盾を過程の中で減らして(盾が減っていき)、残り1-2枚の盾を濃くして戦っていくイメージはあります(ギャラ盾でギャラ盾を埋めて1回分稼ぐ等も例)

退化は①と②を判別する意味でとても分かりやすいデッキで、退化するまでに横並びするデドダムなどが多少①の手数の概念であり、ただまず大前提として退化はNEXと大型メタかボルバルを伴ってNEX+1、2打点で殴ってくるのを①こちらの解答札数種類を踏ませて返す②実質キルターンにおけるNEX以外の限られた即時打点を受ける、といったように、そもそも解答札数枚を踏ませるようなルートが限定的な受け方をする意味で、基本の受け意識は②の1:1の概念となります

ちなみに最近プチョ・パルテノン採用や閣取り等を模索する中で、環境山に一石を投じるような札として真面目にカーネルまで考えている理由の一つでもあります

また、現在の光魔楯騎士採用(より籠城に近い)の赤籠城におけるメタ概念としての1:1は、従来の籠城の耐久+アトランティスによるターンLvの遅延に加えて、「ガイアッシュ包囲網」と呼んでいるようなギミックが主軸となっています

これは、現在では4枚確定札の「めっちゃ映え叩き」で対ドラグナーで閣を取る事で、相手が早期ターンでアドバンテージを取る為により革命チェンジやドラサイザーディモルト、マクスカルゴトラップ等踏み倒しの必要性に迫られ、前のめりなプランに対してガイアッシュカイザーがより投げやすくなるのに加え、ターンレベルの遅延という意味で再度閣を立てて溜めるようなプランも取らせやすくする事で、「ガイアッシュ+大型(現在ではジウォッチが主流)」の着地をしやすくするというものです

また、閣を許せば最低限でもアトランティスは必要かつ、閣存在下で放置すればするほど対処が効かなくなりよりどうしようも無くなっていき、ただでさえ耐性持ちつまりアトランティスで対処が効かず単体として1:1で見る必要性のある札を有し、さらにはアトランティス等1:1札要求を加速させるダンテやラブへのアクセスが容易になるのに対して、閣さえ取れば通常と同じ動きでも対処できる可能性がより高い、単体の耐性持ちとモルトに対しての①の手数的な受けを展開するので良くなる確率が上がるというのもあります

赤籠城において顕著なメタ意識はやはりめっちゃ映え叩きによる青魔と閣へのターンLvの遅延とガイアッシュ(+大型)の2種であり、現在の大型は対環境でターンLvの遅延、あるいはゲームエンドLvの1:1札となっています

調整の中で大型がジョリーから不明系に寄ってきたのも、一過的な到達点としてシノビや残盾要求のジョリーに対して、大型が不明系(ジウォッチ、完全不明)であると②のような1:1意識や①でも数手の手数意識で受けを収束させる事が可能になり、さらに除去される場合でもガイアッシュとの二面同時除去の要求値も下げる事が可能になっているからです

大型が不明系の場合通常搭載のギャラクシールドギミックやGストライクが解答札になりやすいのも噛み合っている部分で、これまでアトラン以外で殆ど相手盤面に触る事がなかった純正籠城でありながら、破壊系や置換メタ系を選択せずに実質的に盤面を捌きながらビート以外も見れるようになっている現在の不明系搭載型に至ったのは1:1意識の反映にあるでしょう

(不明系を単なる到達点ではなく、殴る以外ほぼ全ての行為でターンを飛ばせる上で、完全不明をサイゾウ1枚を解答にできる札、ジウォッチを相手の盤面を数手でいなせる札、除去されてもターン遅延の意味で上から押しつけられている札として捉えた事による成果)

また、サイゾウ、ついで光魔と銀河、さらにこれらを合わせたサイゾウの期待値を考える所に通ずるものとして、盤面の打点を除去しないまでもいなした後ではサイゾウが瞬間的には実質「1枚で受けを終える」札となるように、①の手数的な意識で盤面の打点を潰した場合でも実質残盾やGストライク等単体の1:1札が擬似的なターンレベルの遅延解答札となり得、例えばそこでもし光魔をトリガーし楯騎士を埋めれば、まずは最低限手数でもかなりの量をカバーしつつ、以降でターンLvの遅延札に繋げられたならそこで増やしておいた盾や盤面は単なる手数ではなく、ジウォッチで残りの打点を数手受ける場面での最後の始末の数枚としてや、1:1概念上で実質ターンLvの遅延をする際にターンに対して1:1効率で機能する札1枚として非常に有効に活用可能になり得ます

残盾や残盾のGスト、トリガーの光魔、楯騎士で自身も含めて最低でも2枚盾を増やせる事は、①をいなす際の終盤の攻撃の際および不明系大型のメタで1:1や数手の処理となっている場合は、数潰し以上の効用を発揮します

この時の光魔や楯騎士が1番強いのと、こういった最大化はジャスキルの際のサイゾウミスト、残り数体の際のギャラ盾トリガー等数を潰した後に起こりやすく、またターンLvで遅延が出来ずともこういった場面での「楯騎士のリソースの稼ぎ方」が楯騎士採用の真価でもあります

一応、1:1という概念は今回派生して様々な例を呼称していますが、①や②といった過程の受けパターンは別として大きく言えばデュエマは全て「ダイレクトアタック」という実質的な1:1に収束しているとも捉える事ができます

その中で通常籠城の強みとは、一度ターンが返ってしまえば盾を作る機会を与えつつ再度攻撃しなければいけない所で、1:1の機会、ビートによるダイレクトアタックへの到達を何度も何度も避け続け(避ける事でアクティブターンや到達点札等を含めターンが返って来れば丸裸な1:1からは再度余裕を作る事ができる)、その間に干渉できないほどマナが伸びる等でシャコのエクストラウィン条件を達成してしまう、というものです

現在の籠城でも、1T受けきればガイアッシュ+不明系大型を投げるルートを用意でき、言わば籠城のデッキ性質による素盾+数枚で数ターン稼げる特性を利用して遅延し、ガイアッシュを反応させてガイアッシュ及び+不明系大型によってより対応できない盤面を作るターンを用意するというのがデッキの主な方針です。

◆①②を踏まえた個別札への言及

完全不明

→殴りを含めほぼ全ての行為でターンが飛ぶので殴られる場合のみ残盾やサイゾウ1枚で1枚:ターンの1:1で受けられる

ジウォッチ

→不明系として、除去、こちらの手札を落とすやラブを投げる等のメタ行為を飛ばせ、既存盤面で殴るのみ止められないが召喚時にバウンスが付いている

→例えばシャラップ搭載型で相手のデッキににギガンディダノスが想定される場合等は、シャラップで地龍・聞けマニ・ガイアッシュ等を混ぜ込んで相対的に引きを強くするのも1:1の意識と、相手のこちらへの干渉方法を理解したプレイとしてある

→不明系を投げて相手にメタが想定される場合上記の意識は重要でかつ1:1を反映したものである

G・ストライク

→1:1の受けを展開する場面ではガイアッシュ、不明系、アトラン等と込みで1:1の受けで攻撃自体を終了させる札となり、通常は手数的に攻撃可能な打点を減らしていく役割

火噴くナウ、楯騎士、サルトビ

→何かしらマナや手札のリソースが増えており、そこでガイアッシュ等を引く確率が存在し、特に火噴くの「ブーストトリガー」等はガイアッシュという到達点においてターンLvの寄与である為他のリソース札とも一線を画す

アトランティス

→①の手数概念はどちらかといえば籠城自体がデッキとしてターンを耐える意味での技術であり、その上でアトランティス等を用意する事で実質的手段としてターンLvの遅延が「現実となる」形

→サルトビバイケン搭載で、多量の打点に対してバイケンの効用は高が知れているといった場合に、バイケンでサルトビを戻して自分のブーストを進める選択ができる為にも、デッキの到達点、自分のデッキが対戦相手のデッキ・対戦時の盤面に対して干渉可能な手段を理解している必要がある

以前のトリーヴァ40での灰瞳採用

→盾の期待値も含んでターンLvの遅延の役割

→以前ここの役割として、全能効果を見てガイアッシュが採用されていたが、現在それが飛躍して不明系へ到達している

◆おわりに

ギャラクシールドが脳死ガン受けデッキ、赤単に光魔楯騎士したら勝ち〜!だとかそういう1:1概念(笑)ではなくて、①の手数へのアプローチを重ねていく事で②の1:1概念的なターンLvでの遅延や受け札の最大化ができるとか、①の繊細さと②で発揮されるパワーを両刀しているデッキである事が伝えられたら著者は嬉しいです

著者はnoteをはじめTwitter、ツイキャス、YouTubeで銀河籠城に関するコンテンツを含め発信していますので、興味を持って頂けた方は各リンクへ飛んでみて下さい

記事の拡散やいいね(ハートマーク)が頂けたらとても嬉しいです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?