ヴァイパーの立ち回り

ヴァイパーの最大の特徴は、どこからでも上げ下げできるカーテンである。このカーテンは敵チームに対して明確なメッセージを持つ。基本的にヴァイパーのラークは、相手に対して自分がラークしている可能性があることを提示しながら行う。その点がチェンバーなどのラークとは異なる。

相手の動きを読む方法

ヴァロラントでは相手の動きを読むことが勝利につながる。例えば相手の攻めてくるサイトがわかっていたらエントリーの阻止に十分なスキルと人数を割くことができるし、ピークしてくる場所とタイミングがわかっていたらその撃ち合いにより多くの集中力を割くことができる。(立ち回りの成功が撃ち合いの有利をつくることは強調しておきたい)

「あの子には先が読めるはず。だからあれほど速く反射行動がとれる。ジェダイの特質です」

次の極端な例を考えてみよう。アセントの守りでAスタックしていたが、みんな自己中心的だったばかりに全員がリコンに写ってしまってA5がバレたとする。

相手はどうするだろうか?たぶんガンダでBに向かうだろう。この「読み」の根拠は「5人全員がAサイト中にいるのがバレた」ことである。「バレた」という言葉をもう少し客観的に言い換えるなら「相手が情報を取った」になる。この「読み」は「相手がどんな情報を持っているかについての情報を取った」ことにとって実現している。

判断は情報に基づく。つまり相手がどんな情報を持っているのかわかれば判断を予想することができる。

実践的には、この状況では相手も「こちらがA5バレたことに気付いている」という情報を持っていることも重要である。情報を取れば、情報を取ったという情報を相手は得る。この循環が駆け引きを生む。どこまで冷静に情報を追えるかが、チームの強さの鍵になる。

「エージェントフルクラムは帝国にとって有益な存在となるぞ」

この「情報についての情報を整理・分析する」という考え方はとても汎用性が高い。「Aに3人いるからBにローテしよう」ではなく「Bに3人以上寄せる判断をするだけの根拠が相手にはないからBに行こう」と考える方が確実である。(例えば、そこでドライでメインクリアすればBに寄る判断をするための情報を得ていることを相手は知らないままBに向かうだろうからそのままBを固めれば勝てる、みたいなレベル高めの読み合いがうまれる)

しかし、相手が持っている情報がわかれば相手の動きが完璧にわかるものでもない。例えばアイアンのチームとレディアントのチームが同じ情報に対して同じ判断をするとは思えない。また練度の違いはなくてもチームごとの特徴は違うし、地域ごとにもメタは違う。これを読むのに必要なのが「傾向」という見方である。

どんな情報に対してどんな判断をするかの傾向は、それ以前のラウンドやこれまでの経験から推測する他にない。これがまたチームの実力に大きくかかわることになる。傾向は事実に対して見出すものであり、発想を必要とする。アイアンのプレイヤーには「ローテの基準の傾向を読もう」なんて発想はないし、プロレベルのプレイヤーには自分には想像もできないような着眼点がたくさんあるに違いない。相手より一歩深い傾向の読み方ができれば、相手は敗因を理解できず修正もできないまま試合が終わる。

「A多い」は傾向ではない。「Bメインのリコン写らなかったら速攻A寄ってくる」が傾向である。

ではヴァイパーはどう動くのがいいか

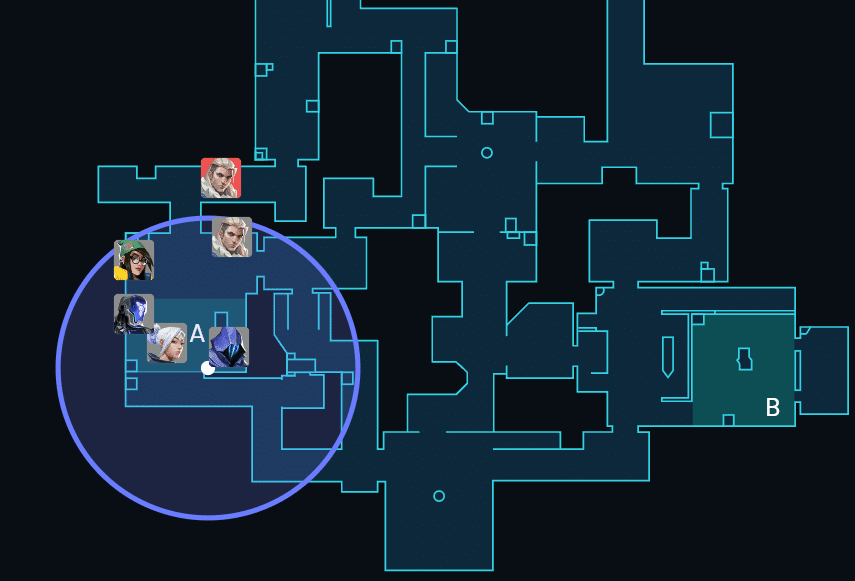

前置きが長くなったが、ここからヴァイパーの立ち回り(バインド)について考えていく。次のようなカーテンを出したとする。

このカーテンの一番わかりやすい使い方は、サイトやヘブンからの射線を切りながらランプに一人で入りこむというものである。このラークが成功すれば、足音を聞いて情報を取ることができるし、ランプが取れている時点で有利なエントリーができる。すると、相手はこのカーテンとラークに対処する必要がでてくる。カーテンでラークがバレるというのは全く問題ではなく、むしろこれこそが武器になる。

「ここにカーテンを置きましたよ。ほらカーテン上げちゃいましたよ。どうします?このままやとランプドライで取れちゃいますけど、どうします?」

あとは駆け引きである。一人でラーク、二人でランプ入る、本隊みんなでドライ進行、ショートほっといてシャワーラーク、AほっといてBラッシュなど選択肢はたくさんある。

自分のラークに対して相手はどんな対策をしてくるのか、その傾向を読みながらチーム同士の駆け引きをカーテンから始めるというのがヴァイパーラークの基本的な考え方になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?