介護施設配属前の日本語研修にあるといいな! ~職員間のやりとり編~

はじめに

こちらのNOTEを見つけてくださり、ありがとうございます。

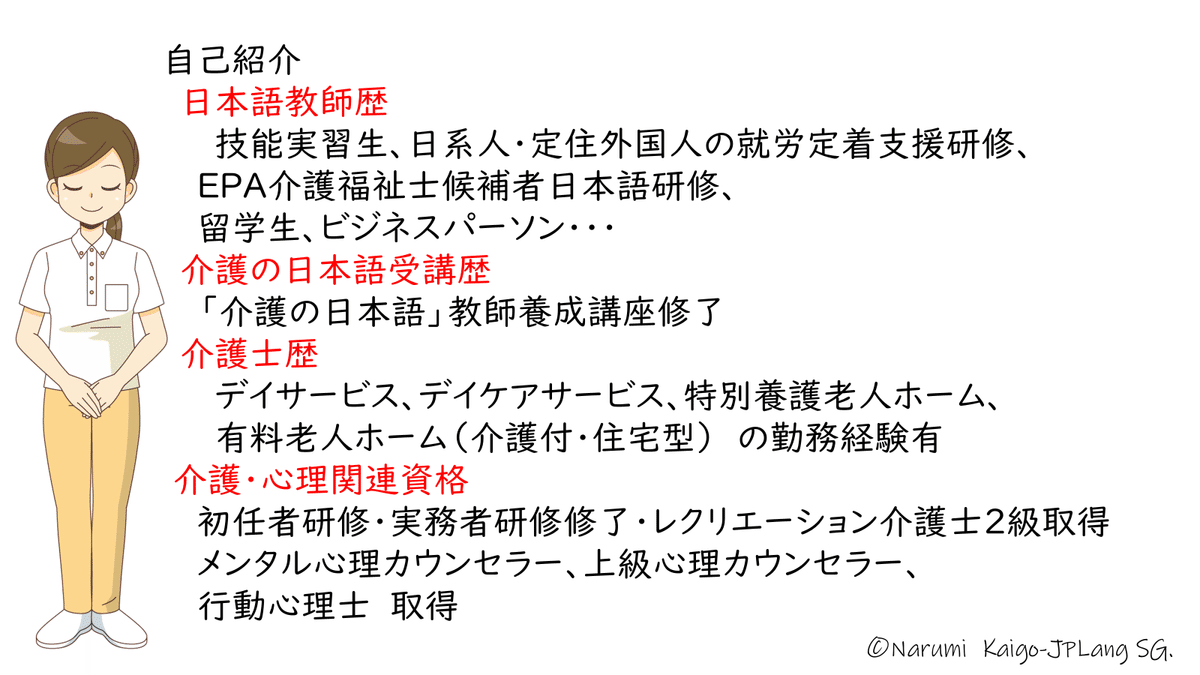

日本語教師兼介護士として両方の視点から感じたことを介護の日本語研修に携わる方用にまとめました。私の経験がいつか巡り巡って介護の世界に良い形でかえってくるのでは?そんな想いから共有いたしました。

「介護の日本語の教え方」ではございません。あくまでも情報共有です。

勤務した施設数は8か所、介助に携わった利用者様374名、お世話になった介護職員の諸先輩方98名とのやりとりをもとに、研修に優先的に盛り込んだほうがいいものをご本人が特定できないよう一部加工した上で情報共有させていただきます。日本語研修に取り入れる上での支障は一切ありません。

文章の時制は、私の経験話では過去形を用い、何度も誰でも起こるような経験は現在形で表記しています。また、ルビがついていたり、字が小さかったりして統一性がないですが、学習者用に作ったもの、講師用に作ったものそれぞれのスライドからコピペしているので、ご容赦願います。

最後に、「この文章がおかしい」「表現がおかしい」など日本語講師としてマウントするのではなく、知らなかったことを吸収しようという姿勢で読んでいただき、授業に臨んでいただけることを願っています。

※「職員間のやりとり編」「利用者様とのやりとり編」に分かれています。

1.挨拶、自己紹介

1)挨拶

よいコミュニケーションが取れる人は周りから可愛がられます。大事にされます。挨拶されて嫌な気持ちになる人はまずいないと思いますし、気持ちよく働けます(連携できます)。

私の経験では夜勤明けの人に挨拶をしたら返ってこないこともありましたが、それ以外は必ず返ってきました。

ここからはいくつか聞いた話になりますが、人によって、あるいは施設によって「挨拶しない」「挨拶がかえってこない」というところも少なくないようです。問題視している人もいますが、解決までには至らないようです。

職員間で挨拶ができない人でも利用者様に対してはしっかりと挨拶や声掛けができていれば特に注意もしないという職員さんもいます。

感情を顔に出すか否か、またその度合いは自分が育った国の文化的なルールによって異なります。日本の介護施設で働く以上、利用者様の行動や言動に対して怒りや嫌な表情をしないよう気を付けなければなりません。笑顔や相手の感情に寄り添うことを忘れないでほしいです。

私が勤務した施設の外国人スタッフは感情が激しく、日本人とは異なる人が多かったです。アンガーマネジメントも必要だと思いますが、表情を出していいかどうか、どういうときにどういう表情をするとよいのか等の文化的な面においては日本語教育の範疇だと思いました。そもそも利用者様はお客様ですから。

たとえ認知症であっても感情の記憶は残りますので、いつも不機嫌そうな怖い顔をしていたら、近寄られただけで利用者様も恐怖の表情になりますし、介助を拒絶することにもつながります。

勤務した施設での話ですが、怒鳴られたり怖い表情をされたり手荒な介助をおこなうスタッフを見ると他のスタッフ(私も)を呼んで「あの人こわい」「あの人やだ」と話すこともありました。

スタッフ間での挨拶は気持ちよく働けるのと、業務の連携がスムーズにおこないやすいので非常に重要です。

2)自己紹介

「これからお世話になります」だと施設に入所するみたいなニュアンスになるので、「どうぞよろしくお願いします」でいいです。

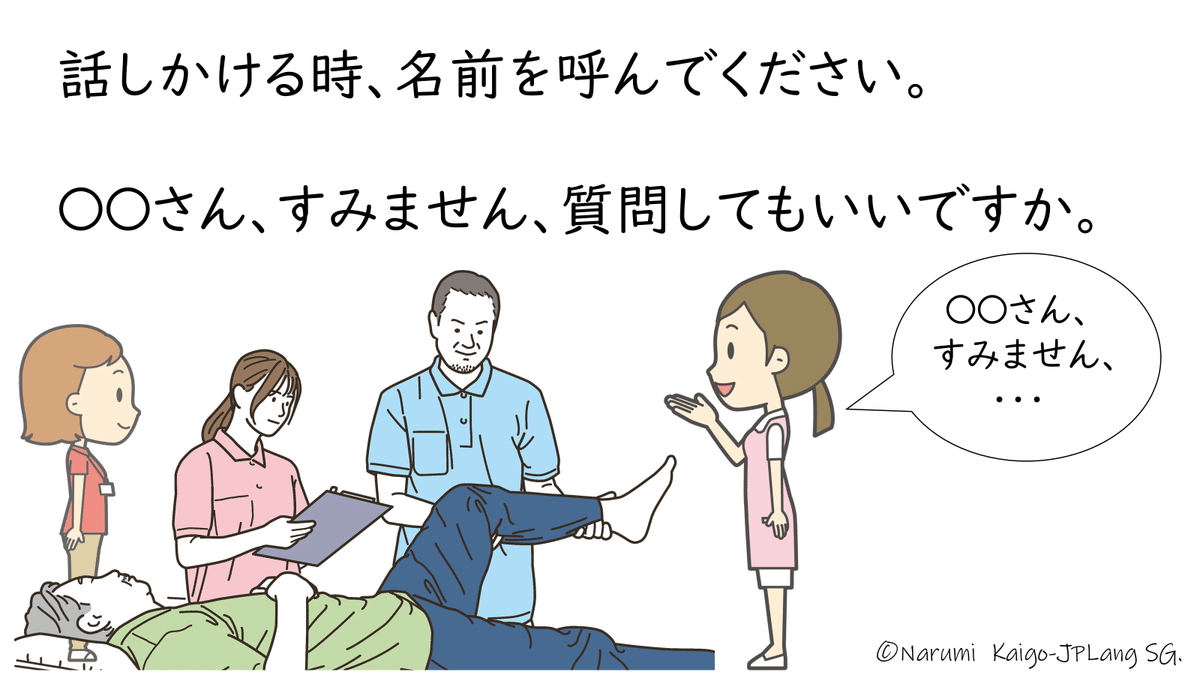

勤務初日から数日間は初対面のスタッフへの挨拶が多くなります。事務所だけではなくすれ違う時やエレベーターに乗り合わせたときなどです。自分から挨拶することがベストですが、新しい顔ぶれだと話しかけられることも多いです。

2.指示を受ける(指示の理解と受けこたえ)

介護の日本語だからといって介助の際の日本語を研修することが大事かというとそうではありません。優先度は下がります。

一番大事なのは「指示を受ける」です。極端に言うと、介助の際に無言でも正しいスキルで対応していれば特に問題はありません。

ところが指示が理解できないと、利用者様を危険な目にあわせてしまうことにもつながります。スタッフ間で連携し、指示を理解して動かなければ1日の介助サービスを決められた時間内に終えることができません。

介護施設は命を扱う現場ですから緊張感もかなり高い職場です。安易な日本語研修ではかえって利用者様を危険な目にあわせてしまいかねません。安全に1日のサービスを終えるためにもぜひ事前の日本語研修には「指示を理解する・受ける」を最優先でお願いします。

私が勤務した施設でよく使われる動詞は以下のとおりです。これらをもとに、指示の受け方(返事、確認、行動など)を練習してみてください。

連携に慣れてくると指示を受けるだけではなく出す側になったり、依頼をしたり自然にできるようになっていきます。

返事や確認がないと、お願いした内容を理解しているのか聞いているのか行った側も不安になります。無言だと何か怒っているの?とさえ思ってしまうこともあります。

返事は指示に対して理解していたら「はい」とこたえてから行動すればいいですが、わからないのに「はい」「わかった」「わかりました」とこたえて『何もしない』『勝手な解釈で誤った対応をしてしまう』と大問題になることもあります。

指示がわからなかったら「わかりません」「ゆっくりいってください」「もう一度お願いします」と伝えることが大事です。

実際には「〇〇さんとこ、食器さげてきて」「え?どこって?」というように確認している人もいましたが、手をあげて頷くだけの人もいました。

忙しい時間帯では手短に言うことが多いので、聞き返されると「もういい!」と言われる場合もあるかもしれません。私がいた職場では、聞き返された場合どんなに忙しくても伝わるまで説明している職員さんばかりでした。ため息はついていましたが・・・。

指示を受けても、その理由がわからないと積極的に動いてはくれません。日本人でも同じだと思いますが・・・。「~ので・・・やって!」と言ってくれると動きやすいですが、伝えてくれる内容は必要最低限が多かったです。

理由が分からずとも「必ず何か理由があってあなたにお願いしている。その背景は必ず利用者様への介助サービスを安全に終わらせるための理由だ」と常に念頭においておき、行動を優先させることが大事です。

実際、こういう会話がありました。

主任「おむつ交換残り半分、やってきて。」

外国人職員「は?今日二人いるでしょ?私は今からお茶出し」

主任「新人さん。まだADLも何も説明してない。とりあえずお茶は新人さんに作ってもらうから(朝と同じやり方で午後の分)」

外国人職員「あ?新しい人きたの?」

ここで挨拶。納得してくれると快く主任の指示に従ってくれました。

外国人職員「いいよ。やってくる。」

そんな感じでした。指示があっても不機嫌そうにしたり、いないところで「自分がやればいいのに!」と言っている人もいました。同じ母語同士の連携がスムーズなのはそういう部分も含めて瞬時に会話が成立しているからなのかもしれません。外国人同士の連携は何度見ても無駄がなく圧巻でした。

私は指示や依頼はほとんど受ける側でしたので、先輩方とのやりとりを見ていると外国人介護士さんは「OK。いってくる」「わかった。やっとく」「~ね。いいよ」と返事してから行動していました。人間関係がよく、円滑に連携が行われることが多かった職場だからなのかもしれませんが。。。

日本語がN4レベルの人は指示を間違って受け取っていることもありましたが、指示を間違えると大ごとになるような内容は時間がなくても職員さんはきっちりと伝えていました。

3.連携・確認する

ご利用者様に受けていただく1日のサービスを円滑に終わらせるよう介護職員は時間を気にしながら、利用者様の様子も確認しながら行動しなければなりません。

以下の図は私が勤務したいくつかの施設の流れです。だいたい同じような流れでした。

上段は利用者様に受けていただく主なサービス、下段は介護職員のおこなう主なサービスです。青色の部分にあるように、1日の大半は次の行動を促したり、次の場所へ誘導したりしています。

1日の大半が動き回っていますが、交わす会話は職員間では指示・連携の会話、利用者様との間では介助説明、依頼、次の行動への促し、次の場所への誘導の会話がほとんどでした。

職員の誰もが「もっと利用者様のそばにいてあげたい。お話を聞いてあげたい。お話してあげたい。寄り添ってあげたい」と常に思っています。ただ利用者様数に対する職員数が少ないとどうしても時間がとれません。大事なことだと分かっているんですが。。。

寂しくて不穏になってしまう利用者様も多くいらっしゃるので、それも分かっていながら業務をおこなわねばならず、なんともつらいところです。

ちなみに見守りは一か所(食堂や談話室など)に集めて必ず1名以上で見守りますが、トイレ対応や全体を常に見渡しながらの見守りなので一人一人にゆっくりとはお話できないのが現状です。

施設にもよりますが、人数に余裕のある施設の話はあまり聞いたことがありません。高級有料ホームでも特に起床、就寝、食事前後の時間帯は同様です。

4.迷惑の受け身

勤務中被害にあうことがあります。事実をスタッフや上司に伝えられるよういくつかの定型文を覚えておくといいです。

「(おむつ交換の際)殴られました。」「殴られて眼鏡が壊れました。」

「たたかれました」「料理が遅い!と利用者さんに怒られました」

など迷惑の受け身を使う場面はよくあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?