もしも砂糖が甘ければ・第3話「一人きりの宇宙」

もしも砂糖が甘ければ

第3話「一人きりの宇宙」

作:時岡結絃(ときおか ゆづる)

mail: yudzuru.tokioka.0824@gmail.com

twitter:@kagakuma

(過去話まとめ https://note.mu/kagakuma/n/n76cd33240a88)

恵美が理学部に出入りし始めてから二週間ほどが経った。放課後になると毎日化学教室へ向かう。扉を開けると、先輩はいつも先にきている。化学教室の掃除当番の人が帰る前にはすでにいるらしい。今日も窓際最前列に座って、ノートを開いたまま分厚い本を抱えている。ぶつぶつとつぶやいているのはもう少しで内容を理解できそうなときだ。そういうときは恵美が化学教室に来ても、そのことには気づかない。

「先輩こんにちは」

先輩に近づいて恵美の方からそうやって話しかけると、真剣な顔のままちらとこちらを見遣る。

「おう、こんちは」

そういうとまた本に目を落とし、ノートに何かを書き込んだ。今日の先輩はいつも以上に真剣だ。恵美は先輩の隣に椅子を置き、数学の課題をやることにした。何を勉強しているのか、と尋ねたかったが、今はその時ではない。

化学教室の中には静かな時間が続いた。外では吹奏楽部の練習する音がけたたましく響いている。花冷えはもう過ぎたと思うのだが、今週もまだ風が出て少し寒さを覚える。自分たちは無風の部屋の中でのんびり読書だ。吹奏楽部もよくやるものだなあと思いつつ、恵美は問題集を開いた。ただの作業のような問題が並んでいる。足し算のドリルをやらされているみたいで、こなすのが面倒だ。時折、先輩のページをめくる音が聞こえてくる。目端に映る先輩は、どうやら同じ箇所で行ったり来たりを繰り返しているようだ。同じ専門用語を繰り返しつぶやきながら、時々何かを理解したように「うん?」と言ったり、それを打ち消すような「うーん」と唸ったりする声が漏れてくる。恵美のことは気にも留めていないらしい。まあ、今は集中したいんだろう。恵美はもう少し間を置いて、先輩の集中力が切れた頃に話しかけることにした。

30分ほど散発的な独り言が続いたのち、先輩が座ったまま「んー」と言って伸びをうった。

「今日は何をしてるんですか?」

恵美は問題集を閉じないまま、身を乗り出していつもの通りそうやって話しかけた。

「そうだねー。簡単に作れる薬とか調べてたんだけど、せっかくだから薬の反応機序調べようとしたら全然わからないや」

せっかく書いたノートの記述を大きくぐちゃぐちゃと打ち消しながら、先輩はため息を吐くようにそう言った。

「薬なんて作れるんですか」

「お、興味ある?」

先輩がやっと恵美の顔を見てくれた。恵美はノートを閉じて、先輩のほうに身体を寄せた。

「割と簡単に作れるのがあったりするよ。結構前に調べたのだと、例えば半分が優しさでできてるやつとか」

「あれですか。あんなの作れるんですね」

よく CM でみる薬だ。恵美は市販薬が高校の実験室で作れるなんて思いもしなかった。

「正確にはあれの優しさじゃない方。アスピリン、アセチルサリチル酸だね」

「そっちですか。確か教科書に載ってますね」

恵美は高校化学の教科書を思い出しながら答えた。197ページ。

「あれ、そんなところまで勉強してるの。そうそう、それが作れないかなって思ったんだけど。ちゃんと作ろうとすると合成ルートに高圧条件とかあるから、もっと他に簡単に作れそうなのないかなって」

「簡単に作れるといいですよね」

「そうだねえー。いくつか候補はあるんだけれども……」

例えば、と先輩ががさごそとカバンからノートを取り出そうとしたとき、部長が化学教室の扉を開けた。

「こんにちはー。やあ、佐々木さんいるね」

部長も制カバンを机に置いて左端のテーブルの向かい側に来た。この人はいつも間が悪い。

「佐々木さん、入部届は持って来た?」

「あ、はい。ちょっと待ってください」

恵美は足許のカバンを開いた。端の揃った教科書と参考書の間に透明なクリアファイルが挟まっている。恵美はそれをすっと抜き取ると中の入部届を取り出して部長に手渡した。部長が指差して記入事項を確認している。

「保護者印よし。じゃあこれで受理されました。理学部入学おめでとう!」

部長が大げさに手を広げた。

「ありがとうございます。入学って、入部じゃないんですか」

「もちろんそうなんだけど、そういう慣例になってる」

また例の理学部ネタだ。もしかしてこの教室だけ大学で治外法権が認められているのではないか。

「佐々木さんは”入学試験”もクリアしてるし、いいんじゃない」

先輩が短く補足した。あれは入学試験だったのか。部員が少ないのはそのせいではないかと恵美はずっと疑っていた。そんなところまで半ば慣例のようになっているのであれば、もう何を言っても仕方がない。

「と、いうわけで、今日は佐々木さんの入学祝いパーティです」

「わあ、そんなのあるんですね。何をするんですか?」

パーティと聞いた恵美は胸が躍った。

「いや、ただのお茶会だよ」

先輩がノートに目を落としたまま、ぶっきらぼうにそう答えた。

「もう少し後輩に期待持たせるとかないんですか」

恵美はむすっとして、気が回らない先輩を下から咎めるように言った。

「そんな豪華なものを期待されても困る。と言っても、多分普通に想像以上のものでしょ」

「そうなんですか?」

恵美は今度こそ部長に尋ねた。

「そうだねー。毎日やってるわけじゃないんだけど、結構豪華だよ」

そう受け答えをしつつ、部長が腕時計を確認した。

「おっと、もうすぐ定刻だね。そろそろ来るよ」

恵美も左腕をひねると、15時58分になろうとしていた。

「来るって、何がですか?」

「綾香様です」

先輩が意地悪な笑顔を見せた。先輩のこんな表情はなかなか見ない。

「綾香様……」

恵美はきょとんとしてつぶやいた。同じ部員を様付けで呼ぶような間柄って。

「二年生の大槻さん。本人の前でその名前呼んじゃだめだよ。大槻さんって呼んであげて」

部長が慌てて補足した。そういえば大槻さんという部員がいるのだということを入学式の日に軽く聞いたのだった。やっぱりお嬢様なのか。一庶民の恵美としては、いけ好かないお高く止まった人間がやって来て、ここにいる男子部員二人を居丈高にこき使う様子が目に浮かんだ。片岡先輩は「綾香様」を手ぐすね引いて待ち構えているようだが、村上部長はさっきからずっとそわそわしている。対照的な二人の姿が滑稽に思えた。いずれにしろ、この二人にとっては存在が大きい人なのだろう。

教室の前方にある掛け時計がかちかちと針を進め、秒針が12時を指した。

その瞬間、扉がからからと静かな音を立てて開いた。扉を開けて入ってきたのは髪の長い女子生徒だった。その姿を見て恵美は目を見張った。肩まである黒髪は毛先まで癖がなく真っ直ぐで、肌は透き通るような薄桃色をしている。ぱっちりとした目にすっと高い鼻と、すましているのに優しそうな雰囲気の顔。細い腰つき。背の低い恵美自身と比べて、女の子としては高すぎず低すぎもしもない身長。100人に訊いたら100人とも美人と答えるだろう。恵美自身も思わず憧れてしまうような……いやもうすでに見惚れている。そんな理想的な女性が目の前にいた。

「あら、新入部員って女の子じゃない。嬉しいわー」

女子生徒はゆっくりと恵美に近づき、板についた笑顔で恵美の手を取りながら言った。恵美は緊張して、ありがとうございますと答えるのが精一杯だった。

「大槻です。二年生。よろしくね」

恵美はその柔らかい笑顔にまた眩しさを覚えた。

「佐々木です。これからよろしくお願いします」

恵美の手をゆっくりと二回振ると、大槻先輩は手を離して部長のいる方に向かっていった。

「大槻さん、準備まだだった」

部長がばつの悪そうな顔をして大槻先輩に話しかけた。

「そうね、じゃあいまからお茶淹れますか」

大槻先輩が制カバンを置いて、準備室の扉を開けた。部長もいそいそと大槻先輩についていき、二人で準備室に消えていった。

恵美は片岡先輩と二人で教室に残っている。

「私たちはお手伝いしなくていいんですか?」

台所を二人に任せきったまま平然としている先輩にそう訊いた。

「今日に限らずお茶会は大槻さんが取り仕切ってやるから気にしなくていいよ。結構こだわりがあるみたいだし」

先輩はまたさっきの分厚い本を開いて、恵美の方を見ないまま答えた。

「そうなんですね。大槻先輩? がいない日はどうするんですか?」

恵美ももう一度先輩の隣に座って話しかけ続ける。

「来なかったら誰もやらない。来る日が決まってるわけでもないね。大抵水曜日だけど」

「気まぐれなんですね」

「気まぐれっちゃ気まぐれ。ただ、」

「ただ?」

先輩がふっと笑って、やっと恵美の方を向いた。

「来る日は16時きっかりに来る。びっくりするほど正確に」

それはこの前も聞いた。時計そのものみたいな人っているんだなあ。生きるのが大変そうだ。恵美はそんな感想を抱いた。恵美はいつまでたっても遅刻する癖が直らないので、浩子からは呆れを通り越してもう諦められている。もしかして大槻先輩には、生まれつき原子時計が埋め込まれているのではないだろうか。

「それは気まぐれなのか几帳面なのかよくわからないですね」

「確かにそうだね。大槻さんに話したいことができたときに来る感じなんじゃないかな」

「話したい事って、相談事みたいな」

「相談事というか、物理の問題が解けたら来ることが多いよ。先月からずっと計算してたし、春休み中に何か理解したんだと思う」

「計算問題を解いてたんですか」

「じゃないかな」

計算が面倒な物理の問題を解いていたのだろうか。入試問題集? 計算が面倒な入試問題なんて、ただの算数だから報告したくなるほど面白いものでもないだろうに。恵美にとっては意味が取りかねない。

「お待たせしました。ごめんね、もう少しだけ待っててね。あと2分ほど蒸らすから」

頭の上にぼんやりと疑問を抱えたまま待っていると、化学準備室から大槻先輩が出てきた。割と大きめにみえるポットと、それに比して小さなカップを木製のトレイに乗せて運んでいる。恵美たちも机に広がっていた本を片付けた。

机の上が片付くと、大槻先輩がカップを丁寧に並べ始めた。恵美はそのカップが気になった。白磁に青の染付で、お洒落な花柄と丸い実が描かれている。きれいな花柄で、ついまじまじと見てしまう。そんな恵美の様子を見て大槻先輩が声をかけた。

「気に入った?」

「あ、いえ、すごくきれいだなと思いまして。手にとってもいいですか?」

「ええ、もちろん」

恵美は手許にあったカップを一つ手にとった。横長の丸い実がミカンに見える。

「絵柄が可愛いですね」

恵美はそのミカン柄が気に入って、角度を変えながら何度も眺めた。

「そうでしょう。私も気に入っているの」

「きれいな花柄ですよね。それにこの実も。なんの花だろう」

それを聞いた片岡先輩はこちらをちらと見遣ると

「タマネギだよ」

そう言って本に目を落としたまま答えた。

「もう、タマネギじゃないのに」

大槻先輩が冷静に訂正を入れた。きれいな花柄なのにタマネギの花と聞いたら少し驚くというか、笑ってしまう。でもタマネギって花が咲くんだろうか。違うか、大槻先輩がタマネギじゃないと言っているわけで。結局この花柄と実は何なのだろう。

「正確にはそれはザクロの花だよ。300年くらい前の西洋ではザクロが知られてなかったから形の似てるタマネギと勘違いしたらしい」

部長が横から説明を加え、ソーサーに描かれた模様を指さした。

「この丸い実がザクロなんだってさ」

結局この実はザクロなのか。ミカンみたいな形をしたものに縦筋が入っていたら、確かにタマネギに見えなくもない。

「知っててそういう微妙に間違いと言い切れない嘘吐くのはよくないと思うよ。せっかくきれいな柄だって褒めてくれたのに」

ね、といって大槻先輩が眉を下げて恵美に笑いかけた。片岡先輩は唇の歪みを隠しきれていなかった。先輩はこういうしょうもないことをする人だったのか。ふと、恵美は果物の香りだと偽って有機溶剤をつかまされたことを思い出した。あのときも結局騙されてしまった。全く油断ならないと恵美は思いつつも、そういう先輩の一面を垣間見ることは恵美にとって小さな喜びだった。

「あ、砂時計落ちてるよ」

部長が大槻先輩に声をかけた。大槻先輩はありがとうと一言お礼を言うと、それまで話していた恵美に断って話を中断し、ポットを取った。

「それじゃあ淹れましょうか」

大槻先輩がカップに少しずつ紅茶を淹れていく。水色は浅めの褐色で、花のようないい香りがする。

「クッキーもどうぞ。もし紅茶が濃すぎたら言ってね」

大槻先輩が缶に入ったクッキーを取り出した。実験室で小さなお茶会だ。丁寧なサーヴが終わってから、みんなで手を合わせて一斉に紅茶を口にした。一口飲むと、紅茶そのものの濃厚さと嫌味のない渋さを舌の奥に感じた。

「この紅茶美味しいですね」

感想に少し力がこもった。少なくともパックの紅茶ではなさそうだし、たぶん準備室で茶葉から淹れているのだろうと思う。銘柄はわからないがいいお茶なのは間違いないと素人の舌にもわかる。

「本当?よかった!今日は少しいいものを選んでみたの」

大槻先輩が胸の前で手を合わせて言った。

「そういえば何種類も紅茶が用意されてるんでしたね」

「たくさんあるよー。紅茶屋さんが開けるくらい」

部長が代わりに答えた。そういって紅茶の香りを確かめてからもう一度口にして、

「今日の銘柄はヌワラエリアかな」

得意げにイングランドの上流階級のようなことを言った。大槻先輩が微笑んで「正解」と一言だけ伝えた。

これがヌワラエリアというやつなのか。名前の響きはぬるぬるしているのに、花のような香りがするし渋みが適度でいい。こういうのが分かるような大人になってみたいものだと恵美は思った。

「じゃあ、自己紹介でもしようか」

教室が一瞬静まり返った時、部長が空気を割って話を始めた。

「そしたら佐々木さん」

「あっ、はい。ささきめぐみです。出身中学は緑中です」

「緑中ってことは片岡君と同じ中学?」

大槻先輩がティーカップを置きながら尋ねた。

「はい。中学生のころから知り合いで」

「知り合い以上には仲良いと思うんだけどなあ」

部長がまたニッとした意地悪な口許を見せて茶々を入れてきた。

「何もなかったですよ。本当に」

片岡先輩が低い声で話を落ち着かせようとした。それを見た大槻先輩が「ふうん」と言いながら恵美と片岡先輩を交互に見て、カップに口をつけた。確かに何もなかったのだからそう言うしかないのだが、このような言い方が怪しさを生んでしまうのは仕方がない。

「なんかやりたいこととかある? うちは理科に関することなら大抵なんでもやるよ」

片岡先輩が話題を変えてくれた。たまには気が利く。

「そうですね、化学実験がやりたいなって」

「化学実験ね」

片岡先輩がさっとカップを置いて返答した。

「面白いのが月に一回くらいはできると思うよ。もちろん基本操作を磨くための訓練なら毎日やっても良いけど、飽きるからね」

「そうなんですね。この前やった実験みたいなやつですか?」

「ああいうのもできたら良いね。色が変わるとか、良い香りがするとかはやったね。あとは簡単な薬を合成したりとか」

片岡先輩が上を向いて頭にある実験を数えている。

「そうそう、薬の合成気になってるんですよ」

「じゃあやってみるかな。やりたい実験がたくさんあるんだよね。ちょうど助手が欲しかったところだし」

「助手ですか?」

思わず声のトーンがあがった。先輩の助手。いい響きだ。

「そう、いつも一人でやってたから簡単なことしかできなくて」

新入生がいたら面白いことがいくらでもできる、と片岡先輩はとても嬉しそうな笑顔を見せた。

「でも去年も大槻先輩とか部長とかいたんじゃないんですか?」

「私は、実験、しないの」

大槻先輩がゆっくりとした口調で宣言した。

「あと化学より物理の方が好き」

「大槻さんもやろうよって言ってるんだけど、理論物理学にしか興味ないんだって」

片岡先輩が諦めたようにいう。理論にしか興味がないというのは、見た目に反して偏屈な人間だなと恵美は思った。そこでふと気がついた。

「物理学の実験はしないんですか?」

三人が顔を見合わせた。

「まあしても良いんだけど、やるなら大槻さんだよね」

大槻先輩に訊いたつもりだったのだが、部長が代わりに答えてしまった。

「あんまり興味ないかな。行間埋めて理論追いかけてる時間の方が好きだし」

「そうらしいね。まあ、ここはそれぞれが好き好きにやるところだから」

部長がそんな風に回答をまとめた。恵美は何となく部員の好みを把握した。片岡先輩は実験派。大槻先輩は理論派。そうすると、

「じゃあ部長は?」

恵美が誰にともなく尋ねた。

「部長はたまに実験に付き合ってくれますよね」

「あと読んだ本のことでとことん議論してくれる」

片岡先輩と大槻先輩がそれぞれ答えた。なるほど。

「つまりお二人のサポート役?」

恵美がそういうと、片岡先輩と大槻先輩が大きく手を振った。

「サポート役だなんてとんでもない」

「何を話してもすぐ理解してくれるし」

「要するにオールラウンダーよね」

「フィールドに出ると超人だし」

「さらに法律や文学にも詳しい」

二人が交互に答えた。不思議な気の合い方をする人たちだ。恵美は胸の底に説明できない黒い影を感じたが、紅茶を飲み干すとそれは気にならなくなった。

紅茶を片手にゆったりとした時間が進んでいく。特に踏み込んだ質問もなく、それぞれの先輩はめいめいに専門分野を持っていることと、部長は文理の壁を超えて語りつくせないレベルのオールラウンダーであるようだと言うことはわかった。

「もう一杯いかが?」

大槻先輩がそう言うと、全員に二杯目のお茶が回った。ポットは空になったらしい。

部長が紅茶を一口含んだ。それを喉に通したことを確認すると、大槻先輩が肩をちょんちょんと叩いて話しかけた。

「そういえばこの前のあれ、やっと解けたんですよ」

「お、結構難しかったよね。どんな感じ?」

そういうと大槻先輩が制カバンからさっとノートを取り出して、ぱらぱらと開いてから部長に見せた。

「アインシュタイン方程式に制限かけるのはいいんですけど、実は座標系の任意性がすごく強いことに気づいたんですよ。そうするとかなり簡略化できて……」

大槻先輩は長い髪を耳に掛けると、嬉々として部長に話し始めた。恵美は横で聞き漏らさないように耳を向けたが、内容はさっぱりわからない。片岡先輩はのんきにクッキーをつまみ始めた。

「あれ、わかるんですか?」

恵美がこそっと片岡先輩に話しかけた。

「んーだいたいね。多分ブラックホールの話をしてるんだと思う」

「ブラックホール……」

ブラックホールというと、宇宙論だろうか。理論物理学。恵美の中では素粒子論と宇宙論が真っ先に思い浮かぶ。なるほど、計算問題というからドリルでもやっていたのかと思ったら、理論の計算が煩雑だったと言うことなのか。

「で、ここの積分定数は座標依存性ないですよね?そこでメトリックを取り直して、こうすると r = a の特異性は消えますよね。そうすれば見た目上整合性があって………」

二人でノートに書かれた式を追っているようだ。部長は寄り添ってただ頷きながら話を聞いている。

「それで、後から積分定数を含めて展開すると、この定数がシュヴァルツシルト半径になってることがわかる、ということなんです」

「おー……すごいね。これ結構面倒だったでしょ」

「一般相対性理論って座標系の任意性がすごく広いのは知ってたんですけど、ここまで自由にやっていいっていうところまで気づくのには時間がかかりましたね」

「なるほどね。大槻さんもいよいよ一般相対論の厳密解を自在に操れるようになったわけだ」

この歳で一般相対性理論……。恵美はぽかんとして二人の話を聴いていた。大槻先輩はもう高校にいる必要がないのではないだろうか。二人の会話はどう考えても高等すぎるのだが、二人を見ていると、宇宙論の話をしている割には議論というよりも談笑といった雰囲気だ。まるで、昨日やっとお気に入りのブランドの服が買えたわ、たくさん並んだけどいいものが手に入ったの、というような。一方で片岡先輩は、高級そうなクッキーを丸ごと一つ口に放り込んだ。もう四枚目だ。ふんふんといいつつ議論を咀嚼している。クッキーを飲み込むと、先輩が口を開いた。

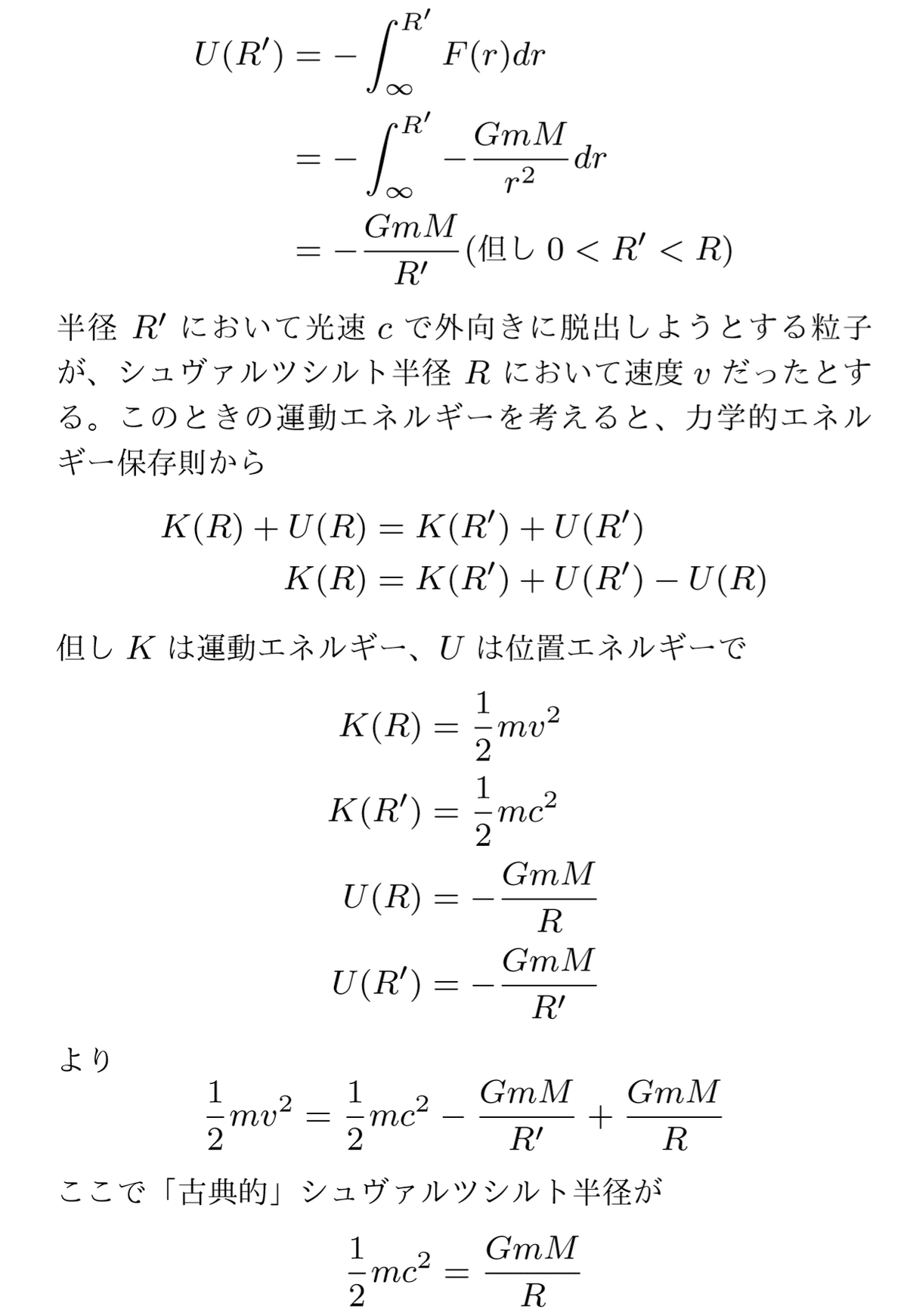

「シュヴァルツシルト半径の導出?」

「そうだよ。片岡くんにも途中まで説明してたよね」

「うん。僕も導出してみたんだ」

そういうと先輩は、講義用の白衣を取り出してニヤリと自信に満ちた表情で言った。

「それは高校物理の知識だけで解ける」

それを聞いた大槻先輩は真顔になった。部長の方は首を振って呆れている。そんな二人に構うことなく、先輩は教壇に立って講義を始めた。

「シュヴァルツシルト半径っていうのは、ブラックホールの周りにできる Point of No Return、つまりそこから内側に入ると二度と外に出られず吸い込まれるしかないような半径のこと、そういう風に理解してる」

片岡先輩は大槻先輩に同意を求めたが、澄ました顔のまま特に反応はない。それを気に留めることなく、片岡先輩は話を続けた。

「そしてこの世に光より速い物質は存在しない。要するに光速でも脱出できないような半径を求めたらいいんだよね? そうすると質量 M の物体に対する脱出速度が光速になる半径を求めればいいだけだから」

「この半径がいわゆるシュヴァルツシルト半径と一致する。たぶん大槻さんは一般相対性理論の厳密解を求めたんだと思うけど、そんなことしなくてもこれでいいんじゃない?」

片岡先輩は特に複雑な式変形もしないで、簡単に宇宙の神秘を解き明かしてしまった。恵美は感嘆の声を漏らしたが、大槻先輩は特に感情を露にすることもなく

「確かにそうね」

とだけ言って、目を閉じて紅茶に口をつけた。口に含んだのち、堪能してからゆっくりと目を開いて言った。

「でもそれは、シュヴァルツシルトの議論をむしろ正当化する材料になると思うかな」

「正当化? つまり?」

「つまりね、新しい理論の厳密解が得られた時に考えるべきことは二つ。それが既存の理論に矛盾しないか、あるいは別の結果が出てきた時にどちらの方がより現実を表しているか」

「この場合は全く同じ結果が出てきたわけだから、そういう新しい理論は不要だと思うんだけど」

「ううん、全く同じ結果に見えるのは表面上の話でしかないわ。まず大きな違いが一つあるのよ。何かわかる?」

片岡先輩が腕を組んで俯いた。数秒考えたのちに絞り出すように声を出した。

「実際には誤差項があって……その範囲ではアインシュタイン方程式の厳密解の方が正確、とか?」

「ううん。それは瑣末なこと。もっと大事なことがあるの」

大槻先輩がカップを置いて、片岡先輩の方を向き直した。

「まず古典力学における脱出速度で考えてしまうと、原点に戻ってくることが保証されているなら、ある程度外に出ることが許されているのよ。だけど一般相対性理論に於いては、1ミクロンだってシュヴァルツシルト半径から出ることができない。そこの違いはこの方程式からはわからないよね?」

「古典力学の方だって、光速を超える物質が存在しないことを認めればやっぱり外には出られないはずだけど?」

片岡先輩はむきになって反論した。大槻先輩の方は、それを聞いてから丁寧な口調で話し始めた。

「そうじゃないの。古典力学の方は、シュヴァルツシルト半径の内側の点から外に脱出しようとしたら、簡単に脱出できるようになっている。その点が全く異なるわね」

そういうと大槻先輩は、部長に白衣を貸してもらうように言った。部長がすぐに手許の実験用白衣を渡すと、大槻先輩はそれを羽織って黒板に向かった。明らかに丈が合っていないのでダボついて見える。ボタンも留めていないし、袖口がほとんど手の甲にかかっている。しかし、それはそれで可愛げがあるから不思議なものだ。

「つまり最初から重力ポテンシャルを与えた状態から光を走らせたら、脱出不可能半径はシュヴァルツシルト半径を超えるよね」

最初から半径R'の位置に物体があったとして……と言いながら黒板に丁寧な字で数式を並べ始めた。

「これ、ブラックホールのお話、っていうことでいいんですよね」

「そうね。シュヴァルツシルト半径は任意の物体に対して定義できるけど、一般的には巨大なブラックホールについて考えることが多いかな」

なるほど。恵美は宇宙旅行をしている自分を思い浮かべながら、小さな疑問を口にした。

「変な質問かもしれないんですけど、宇宙船がブラックホールに巻き込まれちゃったとき、シュヴァルツシルト半径を超えた瞬間ってわかるものなんですか?例えばもう一瞬で吸い込まれて消滅しちゃうとか」

恵美の素朴な疑問を聞いた大槻先輩は表情を和らげた。

「それはいい質問。わかるとも、わからないとも言えるかな」

今度は片岡先輩の時とは違って明るい声で答えてくれた。邪険に扱われるのではないかと恵美は少し恐れていたが、ほっとして質問を続けることにした。

「わかるともわからないともいえる、っていうのは、わかる場合とわからない場合があるっていうことですか?」

「ううん、そういう意味じゃなくて。わかる、っていう言葉の意味によるということ」

そういうと大槻先輩は淀みなく説明を始めた。

「もし宇宙船がシュヴァルツシルト半径を超えたとき、船員がそのことを体感することは多分ないと思うわ。人が感じる力は潮汐力、簡単にいうと場所によって異なる重力の大きさの差で引き延ばされる感覚だけだから。シュヴァルツシルト半径を超えた瞬間に感じる力は超える前も超えた後もほとんど変わらないはず」

「わからないんですか。それは怖いですね。宇宙旅行するときにブラックホールに迷い込んだらそのことすらわからないなんて……」

意気揚々と宇宙旅行に出かけたはいいものの、気がついたらもう地球には帰ってこられず、それどころか何をされるのかわからない謎のブラックホールに吸い込まれてしまうのは困る。ブラックホールの先がどうなっているかはわからないけど、一点に潰されて跡形もなくなってしまうのか、SFみたいに異次元に飛ばされたりするのか。いずれにしろ無警告にそんな危険があるような旅行には出たくない。

「でも体感できなくても、シュヴァルツシルト半径に近づいているかどうかを知る方法はちゃんとあるの。外にいる人と光を使って通信したらわかるわ」

「通信、ですか」

恵美はそれが何の関係があるのかわからないままにそう答えた。

「相対性理論には固有時間っていう考え方があってね。空間の一点一点それぞれで、実は時間の流れ方が違うの。宇宙空間を飛んでいる人工衛星はすごく速い速度で飛んでいるし、地球の重力からは離れた場所にあるから、時間の進み方が地上とは異なることが実証されているのね。場所によって時間の流れ方は違うのよ」

「そういうのはどこかで耳にしたことがある気がします。時計の遅れ、っていうやつですよね」

GPS衛星に積んだ原子時計は相対性理論の影響で狂ってしまう。そういう話は雑誌やテレビでよくみかける。

「そうそう、結構有名な話。それで、その固有時間がシュヴァルツシルト半径付近ではほとんど経過しなくなるようになって、半径ちょうどのところでは全く時計の針が進まなくなるの」

「それは不思議ですね……」

時計の針が進まなくなる、それはどんな感覚なのだろう。いつまで経っても前に進めなくなるような、無限に時間が過ぎるような、そんな感覚なのだろうか。想像ができない。

「でしょう?」

相対性理論の不思議さを共有できたからだろうか、大槻先輩が優しく微笑んだ。大槻先輩の語り口は、片岡先輩とはまるで違う。大槻先輩は流れるように話しながら、きちんと恵美の話に耳を傾けてくれる。終始笑顔を湛えたままで、さっき片岡先輩とやりあっていた時とは違って物腰も柔らかだ。お嬢様と聞いていた上に片岡先輩とのやりとりもあって、近寄りがたい人なのではないかと思っていた。話しているとどうもそういうわけでもないらしい。少なくとも初学者には優しくしてくれそうだ。

「それで、外にいる人と1秒に1回、定期的に光速で信号を送りあう約束をしていたとしましょう。」

大槻先輩が、胸の前で手を合わせて、穏やかな口調のまま話を続けた。

「宇宙船の中にいる人からすると、いつもは1秒に1回の光のお手紙が届くはずだった。だけど、宇宙船の中の固有時間はブラックホールに近づくにつれて、どんどん遅くなっていく。地球で2秒経ってやっと宇宙船の中で1秒が経過する、という風にね。そうすると、お手紙の届く間隔が徐々に変わっていくの」

宇宙船の時計はどんどん遅れていく。逆に考えると、1秒だと思ったら地球では2秒が過ぎていたということだろうか。

「ということは、宇宙船の中では1秒しか経っていないのに、手紙が2通届いてしまう、ということですか」

「そうそう。そしてどんどん遅れていくにしたがって、1秒間に3通、4通と届くようになって、シュヴァルツシルト半径丁度のところではほとんど無限のような枚数の手紙が一瞬で届くようになる、かな。ブラックホールの中に入ってしまう宇宙船の船員は、そんな経験をするはず」

「不思議ですね。そうするとブラックホールの中に吸い込まれていってるってことがわかるわけですか」

「そういうこと。体感、つまり局所的な情報ではなく、大域的な外との情報を知らないとブラックホールに飲み込まれていくかどうかはわからないということ」

「そうなんですね」

恵美はその言葉を理解しようとして、何となく違和感を覚えた。

「でも、その固有時間っていうのがシュヴァルツシルト半径に近づくにつれて変わっていくなら、宇宙船の中にいる人もブラックホールに近づくにつれて時間感覚が変わっていくことを自分で理解するんじゃないですか?」

「そうね……なかなか鋭い質問するじゃない」

大槻先輩が頬に手を当てた。そこにいる全員が、それを見守る形になった。外は相変わらず乱雑な音楽が流れていたが、まるで水を打ったような静寂が教室を包んだように感じた。答えがでるまでにそんなに時間はかからなかった。

「私もちゃんと計算はしてないんだけど、多分外にいる人にとっての時間と、宇宙船の中にいる人にとっての時間は異なるということがポイントになるんだと思う。つまり、外にいる人にとっての固有時間で測ると、宇宙船がブラックホールに吸い込まれていくのにかかる時間は無限に感じる。けれども、宇宙船の中にいる人の固有時間で測れば、何も意識しないほどの短時間でシュヴァルツシルト半径を超えていくはず。この時間感覚の差が、固有時間というものの不思議さなのよね」

「時間の流れが違うっていうだけで、外から見るとブラックホールに入れなくて、中の人はすんなりブラックホールに入ってしまうんですか……」

恵美は首を傾げた。なんとなく聞いたことのある用語が並んでいて、それらを今までうっすらと理解していたつもりになっていた。実際には自分の中でもしっくりきていない。時間の流れが違うと、ある場所に入れるかどうかすら違う結果になる。そのことが恵美には直観的に理解できなかった。

「ウラシマ効果、って聞いたことある?」

この様子を見守っていた部長が助け舟を出した。

「確か、光速に近い宇宙船のなかでは時間の流れが遅いから歳をとらない、ってやつですよね」

「それと同じようなことが起きているんだよ。光速で走る宇宙船の中の人は、自分が歳をとるスピードが遅いけれども、それは地球にいる人と比べた時だけ。宇宙船の中では時間の遅れということを全く感じない。自分が若いままでいるのに気づくのは、地球に帰ってきてからになるだろうね」

「そうですね……」

この話もなんとなく聞いたことはある。ただ、今は強い重力場の話をしているのではないだろうか。

「うーん、それって宇宙船が光の速さで走ってるときの話ですよね。もしゆっくりブラックホールに吸い込まれちゃった時も、同じことが起きるんですか」

「あっ、そうだね。そこはちょっと説明が足りなかったかもしれない」

部長はあわあわと両手を持て余した。それを見遣って、大槻先輩が口を開いた。

「同じことが起きるっていう解釈でいいよ。つまり、外にいる人が観測する宇宙船の姿と、宇宙船の中にいる人が実際に感じる自分の姿は、同じものを見ているはずなのに全く異なるものが見えてしまうの」

「そんなことが起きうるんですか」

恵美が違和感を覚えた現象は実際に起きるらしい。恵美は感嘆の声を漏らした。

「そう。その一例としてウラシマ効果っていうのがあるわけね。この話の場合は光速で走っている宇宙船のことを考えているけど、光速に近い物体かどうかっていうのはあんまり本質的じゃない。正確に言えば、ウラシマ効果の本当に大事なことは、自分の感じている時間と他の人の感じている時間、自分の見ている現象と他の人の見ている現象は根本的に異なるということ」

そういうと、ずっと教壇に立ったままでいた片岡先輩が、黒板に書かれた数式の隣に何かの図を描き始めた。お世辞にも上手いとは言えないが、丸い地球とその周りを回る人工衛星のつもりらしい。それを描き終わるのを見て、大槻先輩が話し始めた。

「ありがとう。少し話が前後するけど、地球の人が感じる時間と、人工衛星の中の人の感じる時間は違う。違うって言ったときにややこしいのが、全ての人にとって厳密に正しい1秒という時間は存在しないということなの」

「そうなんですか。あれ、でも1秒の定義って確かセシウム133が基底状態から放出するマイクロ波周期の9192631770倍とかでしたよね。どこで測っても一緒のような気がするんですけど」

「よく知ってるわね」

大槻先輩が目を見開いた。

「大体そういう感じで、セシウムの安定同位体が二つのエネルギー準位を行き来するときに吸収放出する光の周波数を基準に時間が決まっているの」

大槻先輩は恵美の方を見ながら話を続けた。

「そうね、よく理系ネタで出てくる、花火の色が炎色反応を応用したものっていう話と原理的には同じ。炎色反応は二つのエネルギー準位差に対応する周波数の光で、発光した色とその光の周波数は一対一に対応してる。周波数は周期の逆数だから、意図的にある特定の色を安定的に出し続けることができるのなら、その色の周期を基準に1秒の定義を決めてしまいましょう、ということ。このことはいいのよね?」

大槻先輩は要約された1秒の定義を述べると、話を続けていいかどうか恵美に確認を求めた。たぶん、恵美が原子時計の原理まで理解していないことなど大槻先輩にはお見通しなのだろう。優しい口調ではありながら、恵美自身の無知を暗に指摘されているような鋭さを覚えた。

「そうですね。それだと、いつでもどこでも1秒の長さは一緒になりそうです」

差し当たって1秒の正確な定義は些末な問題だ。ただ、このように決まっているということが大事で、つまり見た目上どんな条件で時間を測っても1秒は1秒であるようにみえる。そのことが大槻先輩いう「時間の流れが場所によって異なる」という主張とは対立するように思えた。

「うん。これは量子力学的に決定された周波数の光を基準にしているから、どこでも同じ結果が得られるように思えるかもしれない。ただ、その時計を置いている場所や状況によって、時間の進み方そのものが変化してしまうのよ。変わらないのは、光の速さだけ」

大槻先輩も恵美の考えていることはわかっているらしい。時間の進み方そのものが変わる……というのはどういうことだろうか。

「光の速さはどこでも一緒なんでしたっけ。あれ、でも光が一定距離を進むのにかかった時間を測れば、やっぱりどこでも同じ時間が流れてるんじゃないんですか?」

「そう思えるわね。光速度不変原理からすると、光を使って測った時間は絶対的な指標に感じるかもしれない。でもそこがトリックで、その光の進む速さは同じでも、光の進む経路の方が見る人によって変わってしまうことがある。そうすると、ある人から見たときの時間は、別の人とは相対的に変わってきてしまう。そうね、光時計の原理っていうのがあるかしら」

その言葉を聞いて、また片岡先輩が図を描き始めた。長方形の箱の中で、光の粒子が行き来している。長方形の箱の中に人がいて、それを下の方から眺めている人がいるようだ。

「そうそう、ありがとう。この箱の中にいる人が、光の往復する様子を眺めていることにしましょう。その人にとっての1秒は、箱の中で光が往復するのにかかった時間、これで定義したらいいかな。セシウムを使うと、相対論的効果が見えなくなるからね。さて、」

というと、さすがに自分で説明したくなったのか、大槻先輩は一度畳んだ部長の白衣をもう一度着て教壇に登った。片岡先輩は白墨を大槻先輩の掌の上に落として自分の椅子にもどった。その白墨を使って、片岡先輩の描いた長方形の下に、二つの長方形が付け加えられた。長方形がどんどん落ちていく様子を表しているらしい。

「この箱が、んー、まずは重力のことを忘れて一定の速度で移動しているものとしましょう。そうだとしても、光の往復には全く影響しない。ただ同じ場所を往復するだけだからね。でも、外からこの光を見ている人にとっては、光の軌道はこんな風に感じてしまう」

上の箱の中で往復していた光が、斜めに動いて反対側の壁に衝突し、くの字に曲がって下の箱の中の同じ地点に戻っていく様子が描かれた。

「そうすると、中の人にとっては単なる往復でしかなかったはずなんだけれど、外にいる人からするとこーんな長い距離を通って光が元に戻っていく姿が観測されるはず。例えば、2倍の距離がかかったとしましょうか。うーん、でもこれだけではちょっと道具が足りないわね。外の人も、同じ光時計を持っていることにしましょう」

外にいる棒人間のそばに小さな光時計が置かれた。この中でも、光が絶え間なく往復している。

「ここでも同じ原理で、外にある箱の中の光が1往復したら1秒。外の人にとっての1秒はこれで定義するね。つまり時間の定義は今のところこうなっているかしら」

定義1:中の人にとっての1秒を、中の人の手許の光時計で光が1往復する時間とする

定義2:外の人にとっての1秒も、外の人の手許の光時計で光が1往復する時間とする

「この設定で光速度不変原理を思い出しましょう。そうすると、外にいても中にいても、つまり運動していても静止していても、光の速さはいつも一緒という要請、ね」

ここまではいいかな、といって大槻先輩が恵美に確認した。箱は重力に従って落ちていて、その箱の中と外に光時計が設置されている。光はどこにいても同じ速さで走る。恵美は頭の中で前提を確認すると、簡単に「はい」と答えた。

「じゃあ、この状態で外の人が中の人の光時計を眺めるとしましょう。そうすると、光が一往復するために走る距離は当然長くなる。例えば光が二倍の距離を走って一往復した様子が観測されてしまった、としましょう。つまり、」

観測事実1:外の人が中の人の光時計を見ると、箱の中の光が1往復するのにかかる距離は箱の外の2倍になった。

「ここまではいいのよね。でもここで、箱の中にいる人は箱の中の光時計で時間を測ること、外の人は箱の外にある光時計を使って時間を測ることを思い出しましょう。そうすると、こんなことがおきる」

観測事実2:中の人にとっては、中の光時計で測ると1秒(1往復)しか経っていない

観測事実3:外の人にとっては、外の光時計で測ると、箱の中では2秒(2往復)の時間が過ぎている

「不思議じゃない?」

大槻先輩が問いかける。恵美は観測事実3に深い不思議さを覚え、即座には受け入れられなかった。

「すごく不思議です。同じものをみてるはずなんですよね」

同じものを観測しているはずなのに、自分が重力に従って一緒に落ちているかそうでないかで過ぎた時間すら変わってしまう。恵美はその直観に反する現象を呑み込む前に、整理を試みた。

「箱の中で光が往復する距離は、どこから見ても一緒ですよね」

「そう。それはおんなじなの。でも何かが違うから、過ぎた時間が違ってしまう」

何かが違う。それは何だろうかと恵美は考えた。

「光の速さはいつでもどこでも一緒、ですよね。あと光が往復する距離も一緒。だとすると、距離を速さで割ったら時間が分かるはずだから、時間も一緒になってほしいんですけど」

小学校で習う算数の公式だ。距離割る速さは時間。そして距離と速さが一緒なら、時間も一緒でないとおかしい。

「そう、だけどここで大きな発想の転換が必要なの」

そういうと大槻先輩は、熱を帯びた声でこう言った。

「時間の定義が、箱の中と外で違っているのよ」

時間の定義が、違う。恵美にはいまいちその意味が取れなかった。

「時間の定義は、光が往復するのにかかった時間のこと、ですよね」

「そう。そうなの。だけど、よく思い出してほしいの。1秒の定義は、」

そういうと大槻先輩は、最初に書いた定義に下線を加えた。

定義1:中の人にとっての1秒を、中の人の手許の光時計で光が1往復する時間とする

定義2:外の人にとっての1秒も、外の人の手許の光時計で光が1往復する時間とする

それを見た恵美は、はっと気が付いて声を上げた

「箱の中の時計と外の時計は、同じ仕組みだけど別のものを測っていたんですね!」

「そういうこと」

恵美の納得した顔をみて、大槻先輩は満足げに話をつづけた。

「外の人と中の人で同じ1秒を測っているはず、というかお互いそのつもりなの。中の人が中の時計で1秒を測るときは、中の時計の光が一往復するのにかかった時間を測る。外の人が外の時計で1秒を測るときは、外の時計の光が一往復するのにかかった時間を測る。そういう定義だからね。だけど、外にある時計を使って中の時間を測ろうとすると、2秒かかっているように思えてしまう。だから、もしも光速度不変原理が正しいなら、次の結論を導くのが自然なわけ」

結論:つまり運動する中の人の時計は、相対的に半分遅れている

「こういうことが起きてしまうの」

わからないことはあるかしら、と言って大槻先輩が静かな微笑みを恵美に向けた。さっき片岡先輩をやり込めた時のようなツンとした雰囲気とはまるで違う。

「つまり、外にいる人にとっての1秒と、中にいる人にとっての1秒は、違う時間、っていうことですか」

「そういうこと! それが相対性理論に必要な発想の転換なの」

大槻先輩の誘導した結論に追いついた恵美を見て、大槻先輩は話をつづけた。

「相対性理論の登場まで、どこにいても1秒は1秒、どこでも同じ時間が流れていると信じられてきた。でもアインシュタインは、宇宙のすべての点にバラバラの速さで進む時計を置いたのね。私が感じている時間と、佐々木さんが感じている時間は、同じように見えて実は違うのかもしれない」

「そんな不思議なことがあるんですね」

恵美の中でぼんやりとしていた相対性理論の知識が、輪郭を持ち始めた。

恵美はこれで一通り話が終わったかのように思ったのだが、大槻先輩はさらに話を続けた。

「で、これはいわゆる特殊相対性理論、つまり一定の速度で動いている力のはたらいていない条件でのお話。ブラックホールのお話をするには、一般相対性理論について語らないといけない」

一般相対性理論。これを避けては通れないらしい。さっき大槻先輩のノートをちらっとのぞき見したのだが、大量の添字が並べられた難解そうな数式が連なっていた。

「それってすごく難しいですよね」

恵美には理解できる気がしなかった。しかし大槻先輩は笑って首を振った。

「そんなことはないよ。もちろん、きちんと理論を理解するには微分幾何学が必要だけど、いまの疑問は時間が重力によってどんな風に遅れていくかということよね。これだけなら簡単に説明できるかな」

そういうと大槻先輩は、指を二つ立てて語り始めた。

「特殊相対性理論に必要な公理は二つ。どんな慣性系でも同じ物理法則が成り立っていること。それから、どんな慣性系からみても光の速さは常に同じであること。だけど注意しなければならないのが、これは慣性系でしか使えない理論ということ」

「重力場があるときは、使えないってことですよね」

「そう。例えば何もないところでは光は真っ直ぐに進むけれど、重力の影響があると曲がってしまう。曲がるし、光の速さも場所場所によって変わってしまうの」

恵美はその言葉にぴくんと反応した。

「光の速さは、どこでも一定なんじゃないんですか」

さっきと言っていることが違うように思える。

「それは慣性系だけの話。重力場があると、光の速さは変わってしまう」

恵美はどうも納得がいかない。光速度は不変だったのではないだろうか。多分煩雑な計算の末にそういう結論を得ることもできるのだろう。しかし、それを認めたとしてもなお矛盾が残る。

「それこそ、自分のいる場所の光の速さを測ったら自分のいるところの時空のゆがみがわかるってことなんじゃないですか?」

大槻先輩はそれを聞いて、そうそうと軽く頷いた。

「そこが大事なところ。ここの部分を理解するのは非常に難しい」

大槻先輩は微笑みを湛えたまま、ゆっくりと口を開いた。

「どんな座標系にいるひとでも、自分の目の前に関してだけは、まるで時空が全くゆがんでいないかのように感じる。そして、光の速さもいつもと同じ速さで走り続ける。でも、その場所から遠い宇宙の重力場を眺めたときにだけ遠くの時空の歪みを観測できるし、その重力場における光の速さは自分の目の前の光よりも遅く感じるの」

恵美は首を傾げながら言葉を受け取った。そのままでは呑み込めない。

「自分が重力場にいたら、そこは慣性系じゃないから光の速度は変わるってことじゃないんですか」

大槻先輩は恵美のその言葉を肯定することも否定することもなく、ただふわっと笑みを湛えたまま胸の前で手を合わせた。

「じゃあ、思考実験をしましょう」

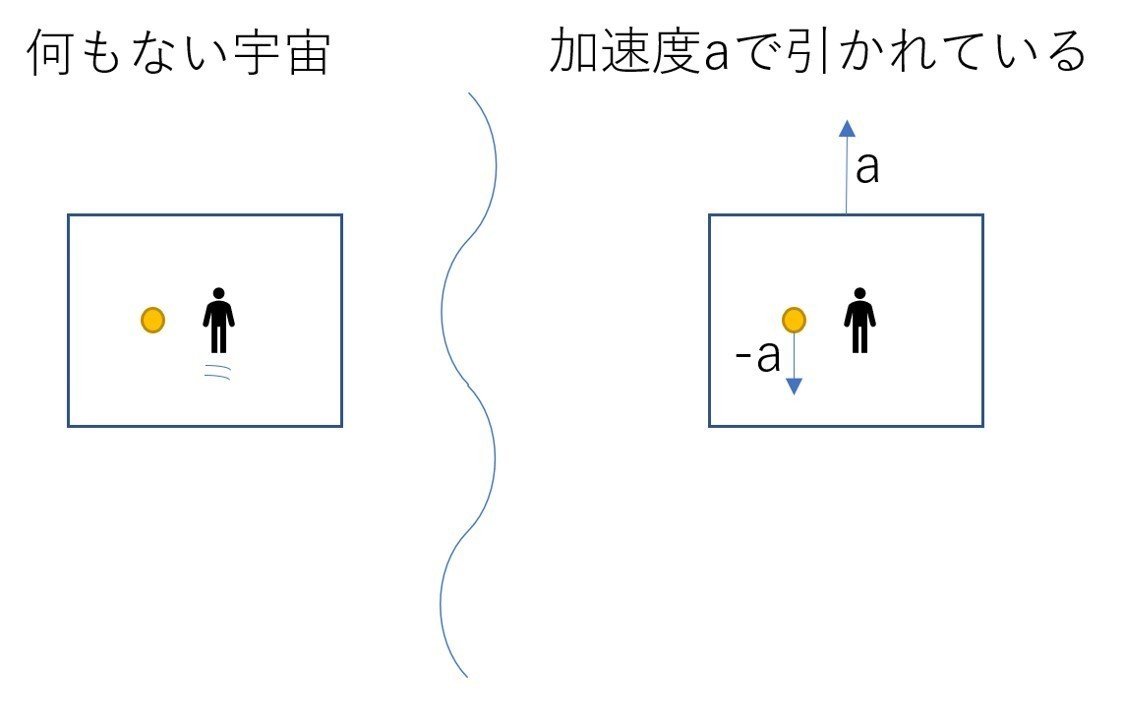

そういうと、大槻先輩は人の入った箱を描いた。人は箱の中でふわふわと浮いている。

「いま、宇宙にはこの箱と人しか入っていない。そういうことを想像しましょう。そうすると、この箱には一切何の力も掛かっていない。だからこの中は、明らかに無重力と言えるわね」

恵美はぷかぷかと浮いている人を眺めた。ふと、テレビで宇宙ステーションの様子が伝えられるときの情景を思い浮かべた。

「この人がもし、リンゴをひとつ持っていたとしましょう。リンゴを手放すと、どうなるかしら」

「多分、リンゴは浮いたままですね」

まさに宇宙ステーションの中のような状態だろう。いろんなものが宙に浮いている不思議な世界だ。

「そう。何も力がはたらかないから、リンゴは浮いているはず。これが出発点ね。じゃあ次」

そういうと、大槻先輩は箱を一つ追加して、箱の上に線を引いた。

「この箱が、誰かこの箱の上にいる人に、一定の加速度で引っ張られていると仮定しましょう」

そういうと、大槻先輩は線の横に –a という記号を付け加えた。

「エレベーターが上昇するときの感じってわかる?」

「そうですね。体が重くなったような……そういうのですよね」

「そうそう。そういう感じ。この状態で、もしリンゴを手放したらどうなるかしら」

よくある物理の問題だ。箱そのものが加速している場合は、自分が力を加えていなくても力がはたらいているかのように感じられる。

「床に落ちますね」

「そうそう」

大槻先輩は小さく頷いた。

「でも箱の中にいる人からすると、リンゴには何の力も加えていないのに不思議と下に落ちるわけ。なにもしてなければ、なにもおきないはずなのに。これを説明するために、ニュートン力学では慣性力という見かけの力を導入して解決する」

リンゴから矢印がのびて、慣性力aと書き加えられた。

「この箱は一定の加速度で引っ張られているから、慣性系とは言えない。このままではニュートン力学も、もちろん特殊相対性理論も使えない。でも使いたいのよ。そこで、慣性力っていう見かけの力がはたらいていることにすれば疑似的に慣性系の条件を満たすことができる。運動方程式だって立てられてニュートン力学も使える」

説明を終えると、大槻先輩はまた箱を付け足した。その中に人がいる。地面から離れて浮いているようだ。

「また無重力の箱を考えることにしましょう。ここで何かの奇跡がはたらいて、この箱の下に地球がまるごとワープして突如現れた、ということを想像してみて」

ずいぶんと突飛なことを言い出した。

「……さすがに想像できないです」

「何が言いたいかっていうと、急に重力場が発生したと仮定するっていうことなのよ。そうすると、この箱は地球の重力を受ける。単純に考えましょう。いまこの箱は、普通の地球の上の重力と同じ環境にある。そうすると、リンゴを手放せばどうなるかしら」

「えーっと……普通に考えていいんですよね」

大槻先輩は、そうねといって軽く頷いた。ワープとか、突然地球が現れたとか、恵美には突然すぎるシチュエーションだが、単純に重力がはたらいているものと考えると、

「リンゴは、地球にいるのと同じように下に落ちますね」

「そういうこと。これで道具がそろった」

ひとつは、何もない宇宙に浮かぶ箱。もうひとつは、上に一定の加速度で引っ張られている箱。さらにもうひとつは、突如現れた地球の重力にひかれている箱。奇妙な道具が揃ったが、どう料理するつもりなのだろうか。

「さて、ここでひとつ、部長を箱の中に閉じ込めて宇宙空間に送り出してしまいましょう」

部長が笑い出して「また俺かよ」などと言っている。大槻先輩はその様子をちらと見遣って微笑みかけてから、何事もなかったかのように話を続けた。

「部長は何もない宇宙に浮かぶこの箱の中で、リンゴをひとつ持っています。いまは無重力でただ浮いてるだけ。つまりリンゴを手放しても、リンゴは浮いたままになるはず」

この状態は、最初の箱と同じ状況だ。

「あるとき部長は急に力がかかるのを感じました。リンゴを手放すと、地球の重力加速度gで落ちていくではありませんか。さて、このとき」

部長の乗っている箱が上から加速度gで引っ張られた

部長の乗っている箱の下突如に地球が現れて加速度gがかかった

「このどちらかが起きていると考えられる。これを区別する方法はあるかしら」

不幸にも遊園地のフリーフォールを経験してしまった犠牲者の心中は察して余りあるが、それは置いておくことにした。恵美の目には、この二つの物理現象は明確に違うことが起きているように思えた。だが、先ほど自分で言った言葉を思い返すに、どちらもリンゴは同じように落ちていく。

「外は見ちゃダメなんですか?」

「それはだめ。というか、外は見ちゃダメっていうのがこの理論の急所だったりするかな」

箱の中で起きていることでしか状況を判断できない、というルールらしい。とすると、できることはリンゴの落ち方を観察することくらいしかない。しかし、どちらのリンゴも全く同じ加速度で落ちていく。恵美はしばらく考えたが、

「わからないです。区別する上手い方法ってあるんですか」

と、素直に降参した。それを聞いて、大槻先輩は大きく頷いた。

「実は、それが正解。答えは『箱の中にいる限り、区別する方法はない』なのよ」

恵美は驚いて声を漏らした。降参したつもりだったのだが、正解してしまった。というより、本当に区別する方法がないのならいくら考えてもわかるはずもない。

「で、ここで発想を逆転させたのがアインシュタインの天才たる所以ね」

そうして大槻先輩は人差し指を立てて、厳かにこう宣言した。

「重力と見かけの力を区別することができないのなら、その二つは本質的に同じものなのだ」

恵美はそのフレーズをどこかで聞いたことがある気がした。

「これが一般相対性理論の原理のひとつ、等価原理と呼ばれるもの。この原理と『どこでも同じ方程式で物理現象を扱えるはず』という一般相対性原理を使って、一般相対性理論が構築されていくの」

大槻先輩は部長の閉じ込められた箱を指差して続きを語った。

「この部長の感じる力、重力なのか見かけの力なのかはわからないけど、仮に重力だとしましょうか。そうすると状況的には自由落下しているのと同じ状態よね。このとき、リンゴを手放すと浮いたままになっている。落ちてこない。こういう状態を表す一般的な言葉があったと思うんだけど、わかる?」

「無重力状態、ですね」

恵美は確信の持てないままにそう答えた。何となくこの言葉には違和感があったのだ。

「無重力状態、であって、本当の無重力じゃないですよね」

恵美は言葉を重ねた。実際には地球の重力を受けて落ちているのに、重力がない、というのはどういうことだろう。

「そう、無重力状態。確かに部長のいる箱は、地球の重力を受けて落ちている。でもリンゴを見ていると、まるで宇宙から何もかも消し去って箱とリンゴだけが浮いている状態と同一視できる、というかそうしたいのよね」

「それって全然違う状態ですよね。」

「そこのギャップを埋めるのが、等価原理なのよ」

部長の持っているリンゴに、上下の矢印で重力と見かけの力が描かれた。

「いまこのリンゴは重力に従って落ちている。けれども、よく見ると箱そのものも重力に従って落ちているのよ。ということは、リンゴにかかる力と同じ大きさで、反対方向の見かけの力がかかっているはず。そして、その重力と見かけの力は物理的に同等である、と思うことにするのでした。等価原理ね。そうすると、」

リンゴには地球の重力と一緒に、箱そのものの影響でできた見かけの力も掛かっている。ということは

「それってもしかして、お互いに打ち消せるんですか」

恵美が大槻先輩の言葉を先取りした。

「うん、結論から言うとそう。ロジックとしては少しいろいろ考えなきゃいけないだけど……」

そういうと、大槻先輩は論理の流れを黒板に整理した。

リンゴには重力と見かけの力がかかっている

→見かけの力と重力は本質的に同じ

→本質的に同じで、大きさが等しい反対方向の力がかかっている

→この二つの力は互いに打ち消しあう

→この箱の中ではまるで重力がないかのようにみえる

「……という感じかしら。いくつか注意点はあるけど、少なくとも無重力状態という言葉は、本当に無重力と同じと看做せるのよ」

「んー……」

恵美は上手く丸め込まれたような感覚を拭いきれず、首を傾げて小さく唸り声を上げた。

「本当の無重力とは状況が違いすぎると思うんですけど、本当に区別できないんですか」

数秒の沈黙の末、恵美はやっと質問を捻りだした。

「そうね……。いままで何回か言い訳みたいに付け加えてきたけど、『箱の中にいる限りは』区別できないっていうのが正確な表現ね。つまり、箱の外を見てしまったら気づいてしまうのよ。無重力じゃないって」

例えば……と言って、大槻先輩は地球の反対側にリンゴの木を植えた。

「部長が自由落下しているときに、ブラジルでリンゴが落ちたとしましょう。もし部長が外の観察を許されたとするなら、自分が無重力じゃないことに気づいてしまう。なぜなら、ブラジルのリンゴは倍の加速度で落ちていくようにみえるもの」

部長は重力に引かれて動いているから、それと反対方向の重力に引かれたブラジルのリンゴを見たら、その分だけ加速度が増しているように見える。確かにこれを見れば部長の置かれた状況はわかるだろう。

「ということで、部長は箱の中に閉じ込めておかないといけないの。じゃないとバレるから」

部長がずいぶんと雑な扱いを受けている。ちらと本物の部長の方を見ると、嬉しいような悲しいような複雑な顔をしていた。きっといじめられるのがお好きな方なのだろうと恵美は一人合点した。

「ちゃんと表現しましょう。重力の効果を見かけの力で打ち消すことで無重力状態を作って、慣性系と看做すことができる。但しその無重力状態は、観測者の存在しているその一点でしかごまかせない。別の場所にかかっている重力まで同時に消し去ることはできないの。それが、箱の中に限るって言った正確な理由」

「つまり……無重力状態になっているのは自分の周囲だけで、他の場所はわからないっていうことでいいですか」

恵美はノートを見ながら、今までの話を要約した。

「大体そういうこと。で、これで私たちはひとつ大きな道具を手に入れたことになる」

そういうと大槻先輩は黒板に文字を書いた。

―自由落下している観測者は、各瞬間において慣性系にいると看做せる―

「各瞬間? ですか?」

さすがに説明なしでは恵美には伝わらなかった。

「これは加速度系でも特殊相対性理論を使いたいというモチベーションで書いているの。特殊相対性理論は、一定の速度で走っている慣性系同士の関係を表す理論なのね。だから基本的に加速もできないし、減速もだめ。でも自由落下は、加速度運動よね」

「そうすると使えませんね」

要するにそういうことだろう。恵美はほとんど復唱するようにそう言った。

「単純に考えると、ね。でも考え方を少し進めるの。自由落下している人は無重力と同じということにしたのでした。ではどんどん加速していく座標系をどう捉えるかだけど……」

そういうと大槻先輩は両手で四角を作って顔の前で構えた。

「すごく細かい間隔で、各瞬間瞬間の姿をカメラに収めたとしましょう」

大槻先輩がパシャっとシャッターを切ると、腕を元の位置に戻した。

「ある瞬間の座標系の速度がvだとしたら、その瞬間の観測者は速度vで走る慣性系にいるんだ、と思うことにするのよ」

「それだと、その瞬間しか慣性系じゃないっていうことになりませんか?」

「そうとも言えるし、そうじゃないともいえる。各瞬間ではその慣性系にいるけど、次の瞬間にはそうじゃなくなっている。飽くまでも私の感覚にすぎないけれど、この座標系の観測者は次々と慣性系を乗り換えているのよ。次々とより速い慣性系にね」

恵美は、座標の網目が張られたたくさんの平面をぴょんぴょんと乗り換えていく部長の姿を思い浮かべた。何とも滑稽な姿だ。

「で、やっと重力による時間の遅れが説明できるわね。この慣性系を乗り換え続けてくれる観測者がいると、難しい数学を使わなくても簡単な重力場の時間の遅れは説明できる」

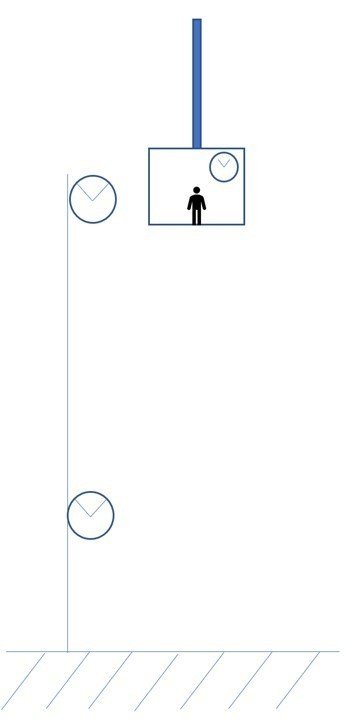

そういうと大槻先輩は、地面に長い棒を縦に生やし、上と下に時計を置いてから上の時計の隣に部長の乗った箱を描いた。箱は上から綱で吊るされている。どう考えてもフラグが立っている。

「ここは普通に地球の上だとしましょう。この長い棒も現実的な長さね。その上の方と下の方では、重力の強さが微妙に違う。だからこの二つの時計にとっての1秒は違う間隔で刻まれてしまう。だからこの箱の中にいる部長にその間隔を測ってもらいましょう」

「それって、光を飛ばしてお互いに通信することで分かったりしないんですか」

恵美はさっきの光時計が使えるのだと思っていたのだが、どうも道具立てが異なるようだ。

「それはできないの。さっきも少し触れたけど、重力の影響下にある光の速さは、自分の目の前から遠ざかってしまうと遅くなってしまう。だから、この上下の時計同士で直接光をやりとりしても正確な遅れは検出できない」

なるほど。とはいっても、光が遅くなるということは恵美にはまだ納得がいっていないのだが……差し当たっては目の前の部長の運命を見守ることにした。

「まずこの最初の状態で、部長は上の時計と自分の時計を合わせてもらいましょう。この時点ではまだ静止系だから、時計合わせは普通の意味でできる。ここまではいいかな」

この時点で、部長の時計は上にある時計と同じ間隔で刻むようになった。そう理解して、恵美はこくりと頷いた。

「そしたら、次は下の時計との関係を知りたい。というわけで、この箱をつないでいる綱を切ってしまいましょう」

二回目のフリーフォールだ。こうなるのは見えていた。部長が可哀相になったが、当人は自分を使ってもらえて喜んでいるご様子なので気にしないことにした。

「ここでいくつか確認。まず、箱はいま自由落下をしている。等価原理を使えば、この箱の中は無重力と同じ。そして、各瞬間でそれぞれの速さに応じた慣性系にいると看做せる。したがって、特殊相対性理論を使うことができるわけ」

大槻先輩は恵美に目線を向けて確認をした。

「ではこの箱が、下の時計と全く同じ位置に来た瞬間をカメラで撮ったとしましょう」

下の時計の右側にも箱が描かれた。

「ここで中にいる部長の気持ちになってみましょうか」

好き勝手に自由落下させられて目が回りそうです……とかそういうことではなく。恵美は一瞬そんなことを考えて頬が緩みそうになったが、すぐに真面目な顔に戻った。

「外から見ると時計が止まっていて部長が落ちているように見えても、特殊相対性理論では運動は相対的なのを思い出せば、部長からすると時計の方が上がっていくように見えるわけね。その主張は認められる。そうすると部長の落ちる速さ、つまり時計が上がっていく速さをv、部長の時計の経過時間をΔt、下の時計の経過時間をΔt’とすると」

「こうなって結論が出た。下の時計の方が重力の影響が強いから、上に比べるとすこーしだけ時計が遅れてしまうのよ。そしてこの結果は、一般相対性理論で計算した結果と一緒なのよね」

「これで終わりですか?」

「うん」

大槻先輩はにっこりと笑ってそう答えた。意外とあっさり答えが出てしまったことに恵美は拍子抜けした。しかも結構きれいな形をしている。

「一応言い訳をしておくけど、これは重力の影響がどこでも大体同じくらいのときに使える式ね。ブラックホールの近くだと重力の影響が場所によって大きく違うから、きちんと時間の遅れを計算したければ各地点での時空の歪みを計算しなきゃいけない。けど、重力の影響で時間が遅れるということと……」

大槻先輩が恵美の方を真っ直ぐに向いて言葉を紡いだ。

「さっき佐々木さんが気にしていた、重力場にある観測者は光の速さを測ることで自分の重力場を理解するんじゃないかっていう話、これは説明できてると思うわ」

ずっと恵美が気にかかっていたことだ。それでも、今なら何となくわかる。

「自由落下しているひとは、無重力状態にいるのと区別がつかない。だから光の速さも変わらない。こういうことですか」

「そうそう。だから話を戻すと、ブラックホールに突入する宇宙船の船員にとっては、自由落下している自分自身がどんな重力場にあるのかは知ることもできない。外が見えない限りはね。それから、宇宙船の中の人の1秒と、地球にいる人にとっての1秒は、定義も異なるし直接は比較することもできないの。そして、」

大槻先輩は恵美のもともとの疑問に話を戻して、饒舌に語り続けた。

「そしてもっと大事なことが、自分にとっての1秒は誰からも否定されない、っていうこと。つまり、佐々木さんの手許にある時計が1秒経ったっていうのなら、佐々木さんの体感した時間も絶対に1秒なの。たとえほかの座標系にいる人にとって、2秒3秒と経っていたとしても」

大槻先輩の言葉が、今の恵美にはすんなり入ってきた。そうすると、ブラックホールに入ろうとする宇宙船の船員にとっての1秒は、地球とは関係がない。そして、船員の感じている1秒は、ほかの人から見て遅れていても早くても、絶対に1秒なのだ。ということは、自分の時計が遅れているかどうかは他人と比べないとわからないわけで……恵美は数秒考えてから大槻先輩からの言葉を要約して、一つの結論を出した。

「つまり、ブラックホールの外にいる人からすると、宇宙船の中にいる人の時計はほとんど止まって見えてしまうけれども、宇宙船の中にいる人にとっての光時計は、自分がどんな強い重力に引き込まれていようとも同じように1秒を刻み続ける。だから宇宙船がブラックホールに吸い込まれていくかどうかは、というか自分のいるところの時空がゆがんでいるかどうかは、自分の時計を見ているだけではわからない、ということでいいですか」

「すごい!その通りよ。佐々木さん偉いわ」

大槻先輩が小さく拍手をしてくれた。恵美は顔を赤らめて、俯いて手を振った。

「即戦力だね」

「そうっすね」

期待に満ちた表情の部長に比して、片岡先輩は真顔のままで冷めた紅茶を一息に口にしていた。

「そろそろ閉店ですよー」

今日もまた、大久保先生が首だけ出している。まだ下校時刻には時間があるが。

「今日は早いんですね」

「お茶の片づけしないとだから」

「ああ、なるほど……あっ、片付け手伝います」

カップをトレイに載せている大槻先輩を見て、恵美が急いで立ち上がった。

「いいのいいの。今日はお客様だから」

「僕と二人で片付けちゃうから、二人はもう帰っちゃって」

部長と共に二人は準備室に消えてしまった。

「じゃあ、帰りますか」

そんな二人の様子を気にも留めず、片岡先輩は一人帰宅準備をしている。恵美は準備室の二人を待とうかとも思ったが、片岡先輩についていくことにした。

「いやー大槻さんには勝てないねえ」

昇降口に向かう途中、先輩が自嘲気味にそんなことを言い始めた。

「毎回、あんな感じで議論してるんですか?」

「そうだね。大槻さんは理論物理学に関してはすごく詳しいし勉強もしてて、僕もあんまり得意ではないなりに勝負を挑んでるんだけど、毎回あんな感じ」

落胆した姿の先輩を見るのは初めてかもしれない。いつも自信に満ち溢れていて、何だってできるかのような口ぶりで恵美に話をしてきた先輩と同じ人だとはとても思えない。

「勝負って、別に学問に勝ち負けとかないじゃないですか」

「確かにそうなんだけど、高校入ってから大槻さんにだけは悔しい思いをさせられ続けてるからね」

「毎週お茶会で、ですか?」

「いや、それ以外にも。大槻さん、文理共通で一位の座を譲ったことがないんだよ」

「すごいですね。ずっと学年トップ……」

弱冠16歳にして一般相対性理論の厳密解を自在に操る時点で超人だと思ってはいたが。まあそれくらいなら成績優秀なのは当然だとしても、どこまで教養のある人なんだろう。まさに才色兼備成績優秀、黒髪ロングストレートの超絶美人……どこかで聞いたことがあるようなフレーズだ。赤眼鏡をかけてなくてよかったかもしれない。

昇降口で、それぞれの靴箱に別れて靴を履いた後、二人は再び玄関で出会った。

「そんな気にすることないじゃないですか」

いつもなら昇降口でさよならするところだが、今日の先輩は話したがっているようだった。先輩は特に何も抵抗することなくいつもの通り早口で話し始めた。

「そうだねえ。前までなら自分さえ好きな実験ができて適当な大学に受かりさえすればいいんだろうって思ってたんだけど、なんかこうあの人見てると、ぎゃふんと言わせたい気分になるんだよね」

「初めて見る強敵って感じなんですか」

「そんな感じだね。今まで僕の話を聞いてくれる人っていなかったし、対等に議論できる人間も見つからなかった。だから話せるだけで十分楽しかったんだけど……」

私だって一年間ずっと先輩の話を聞いていたじゃない。恵美はそう思ったが、その言葉を口にすることはできなかった。

校門を出ると、駅までの道は幹線道路沿いの長い下り坂だ。同じく帰途に就いている生徒に混じって、二人は話しながら歩いた。坂を下っている間、先輩はずっと大槻先輩の話を続けていた。

「あの人見た目に反して実のところツンツンしてるし、議論吹っかけたら理論でガン詰めしてくるし。今日は割と穏やかな方だったよ。そういうの見てるとちょっと対抗心がね。成績もずっと負けっぱなしだし」

「いいじゃないですか。先輩の実験技術は最高ですよ」

「そうなのかな。上手な人と比べたことがないからわかんないや。細かい失敗は結構するから、まだまだだなあって思いながら実験してる」

「そうやって研鑽を積んでるじゃないですか。いいんですよ、それで」

「そうだねえ……大槻さんは一切実験してくれないしね。せめて成績だけでも勝てればいいんだけどな」

先輩が深いため息をついた。何で私が先輩を慰めているんだろう。というより、この人が闘っている相手は一体何なのだろうか。大槻先輩に勝ったとして、先輩は満足しない気がしている。

「化学も負けてるんですか?」

「ううん。化学は毎回辛勝と言う感じ」

「だったらいいじゃないですか!」

「うーん、得意分野一つで勝っててもなあ……」

先輩がずっと大槻さん大槻さんというたびに、恵美の胸の奥底にもやっとした淀みができるのを覚えた。大槻さん美人ですよね、女性としてはどう思っているんですか、と訊いてみたくなったのだが、言葉にしてはいけないことのような気がして、喉の奥につかえたままになった。

長い坂を抜けて駅の方向に曲がると寂れた商店街があり、生徒たちは細々と開店しているスーパーの前で買い食いをしながら談笑している。そんな姿を尻目に、二人はいつの間にか駅についてしまった。

改札を通って、ホームで電車を待つ。この時間はラッシュアワーで10分に1本の電車が来る。タイミングよく快速電車が到着し、二人は同じ車両に乗った。電車の中はサラリーマンと高校生で混みあっていた。

恵美は話題を変えることにした。

「今日のお茶、美味しかったですよね」

「そうだね。毎回いい茶葉を丁寧に淹れてくれるみたい。あれ、今日は多分大槻さんが淹れてるけど、半々くらいで部長がやってるみたいだよ」

「部長もあんな美味しいお茶出せるんですか」

「部長は観察眼が鋭いんだよ。実験中もしばらくの間ずっと横にいてみているかと思ったら、突然初めてとは思えないクオリティの操作したりする」

お茶の時間では片岡先輩も大槻先輩も部長のことを褒めていたが、恵美の中では全く優秀な人に思えなかった。入学してからずっと「昼行灯」というイメージが拭えない。先輩がそこまでいうのなら、実は爪を隠しているだけなのだろう。まだ恵美には信じきれないのだが。

「部長の本領発揮がみられるのは、夏合宿と秋の文化祭だよ」

「夏合宿! 何をするんですか?」

明るい話題だ。恵美は乗っかってしまうことにした。

「そうだねえ。山に登って、地層をみて、料理してキャンプして焚火の前で一夜を過ごして……」

先輩はさっきとは違って頬を上げて合宿の詳細を述べ始めた。近くのそこそこ高い山に登った後、谷に降りて川べりでキャンプを張る。そこで火をおこして、一晩それを見ながら過ごしたとのことだった。

「楽しそうですね」

「うん。去年の合宿は楽しかった。今年もおんなじ感じになると思うし。佐々木さんも来れるかな」

「行きます行きます!」

「じゃあ親御さんに伝えておいて。日程はもうそろそろ決まるはずだし」

電車が目的地に着き、改札を出るとそこからまた二人で歩き始めた。駅前の新興住宅街の中を二人で歩く。先輩の家はどこにあるのだろうか。しばらく歩いていて、信号に差し掛かったところで先輩が別の方角を指差した。

「僕はこっちだから。じゃあ、また明日」

「はい。また明日!」

そう言って、信号が変わると先輩は恵美とは別の方向に消えてしまった。

先輩を見送ってから、月明かりに照らされた道を一人帰る。一緒に勉強して、本を読んで、実験の助手になって、それで一緒に帰った。今日は先輩と二人で家に帰った。二人で。そのことを思い返すに、頬が熱くなるのを覚えた。少しずつ距離が縮まっていることにほのかな喜びを感じる。明日浩子に話してみよう。そんなことを思っていると、後ろからトントンと肩を叩かれた。

「えーみーちゃーん?」

「わっ、びっくりした。どうしたの」

後ろを振り向くと当の浩子がいた。暗がりの中で表情はよく見えないが、呆れた声で焦れたように話しかけてきた。

「どうしたのはこっちよー。今日はミーティングだから早く上がって待ってるってちゃんと言ったのにー?」

「……あ、今日一緒に帰るって」

恵美ははっとして答えた。

「それでー?今まで何をしてたのかなー?」

浩子が恵美の頬を人差し指でぐりぐりとつついた。

「もう、やめてよ。どこから見てたの?」

「どこからって、下駄箱から全部」

「ストーカー!」

恵美は浩子を指差して白々しく言い放った。

「約束すっぽかしといて何言ってるの! 先輩と仲良さそうにしちゃってー」

「ええー。もう、何もないよ。ただ一緒に帰っただけだし」

恵美がぼそぼそとそう言うと、浩子が肩に腕を回してきた。

「まあまあお嬢さん、詳しく聞かせてもらおうじゃないの。さあ、全部吐いてスッキリしちゃいなさい」

「んー……」

恵美の喉から声にならないきゅーっとした呻きのような音が鳴った。恵美は観念すると全身から力が抜けた。

「はいはい。約束忘れててすみませんでした。先輩と二人で楽しくおしゃべりしながら帰りました」

「正直でよろしい。で、何かあった?」

「そうなの。今日の先輩珍しくって……」

(第三話「一人きりの宇宙」完)

(以下なにもありません。100円、200円でも投げ銭していただけるかたがいらっしゃれば嬉しいです)

ここから先は

¥ 200

お気に召しましたらちゃりんとお願いします。メッセージ、感想等お待ちしております。