いいものほど数年熟成させるとまた味が出る

この音源を聞いた時、その無機質な音達に相反して自分は激しく動揺させられた。

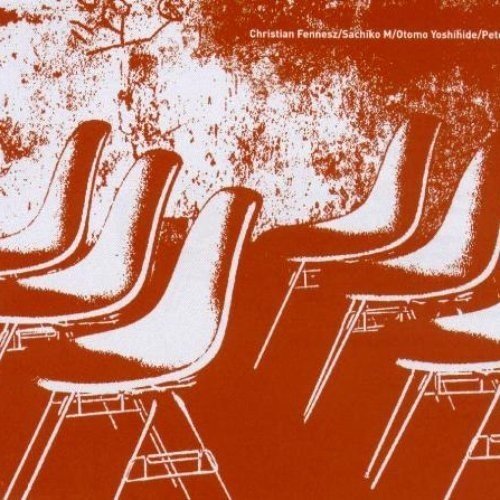

「erstlive004」

2005年 Erstwhile Recordsよりリリース。

これは2004年5月6日にドイツ ケルンのコンサートホール(シュタットガルテン)で行われた約24分のセットだ。

参加アーティストは

クリスチャン・フェネス (Christian Fennesz) : computer

サチコ M (Sachiko M) : sinewaves,contact microphone on objects

大友 良英 (Otomo Yoshihide) : turntables

ピーター・レーバーグ (Peter Rehberg) : computer

ジャケットデザイン:Friederike Paetzold

写真:Yuko Zama

このセットは当時、音響系と呼ばれるエレクトリック奏者中で、定番感もありつつも、面白い組み合わせだ。

まずは各アーティストについて少し補足するのに、この4人を2組に分けて紹介したいと思う。それぞれの詳細はググればヒットするので省略させていただきたい。

最初はクリスチャン・フェネス氏とピーター・レーバーグ氏。

この音源では共にcomputer(ラップトップ)で参加している。

クリスチャン・フェネスは、名前を聞くとセットで坂本龍一を思い浮かべてしまうイメージ。さらにラップトップミュージシャンというイメージが強いため、電子音楽界隈ですぐ名前のあがる人物の一人だ。

ピーター・レーバーグはフェネスとジム・オルークと組んだ、フェノバーグというグループでも活動している通り、クリスチャン・フェネスとは勝手知ったる中であり、当然お互いの音を熟知している関係だ。

もう1組がサチコ M 氏と大友 良英 氏。

サチコ Mは、通常は音をサンプリングするために使うサンプラーを、音を出す装置として使い、サイン波のような微細な音や、スイッチノイズなどの刺激的な音を、一瞬だけ繊細に奏でる方だ。

大友良英と言えば、宮藤官九郎脚本「あまちゃん」の主題曲で知ってる方も多いのではないだろうか。最近でも同脚本家のNHK大河ドラマ「いだてん」の主題曲も担当。

ちなみにサチコ Mは、どちらの作品にも関わっているようだ。

このことからも最初に紹介したフェネス、レーバーグ両氏同様に、サチコ M、大友良英、両氏もお互いの音を熟知しているであろうことは容易に想像がつく。

とは言え今だからこそ、それぞれについてこの程度の知識はあるが、このセットを初めて聴いた当時は、何も把握していない状態でこの音源を視聴した。

この音源は静けさな中から始まる。

徐々になんとも言えない微かな音が聞こえ始める。一定の間でなり続ける音達、ただ何かが擦れ続けている無機質な音、突然差し込まれるスパイスのようなシャープなノイズ、そんな音達に呼応するように電子音が響いたりしながら、徐々にそんな音達が何層にも重なり合いながら厚みを増していき、気づいた時には完全に引き込まれてしまっていた。

何か独特の緊張感を感じ引き込まれていったのだが、その緊張感がこの音源では最初の静けさにある。騒つく空間では緊張感には包まれない、これから何かが始まるという張り詰めた静けさから徐々に音が立ち上がっていく。

その音達が徐々に呼応し、何層にも重なり合ってゆくことで、その緊張感が興奮へと変わって行き、約24分後にまた静けさを取り戻して行くのだ。

そして、その緊張感を演出する為に一役になっているのがそれぞれの演奏装置とお互いを熟知している関係性にある。

いわゆる楽器とジャンル分けされるものは誰も使っていない。

フェネス氏とレーバーグ氏はcomputer(ラップトップ)。

大友氏はturntables(ターンテーブル)

サチコM氏はsinewaves(サインウェーブ),contact microphone(コンタクトマイク) on objects

ラップトップは音を編集する為の装置と考える。

ターンテーブルは基本的にレコードを再生する装置と考える。

サインウェーブは聴力検査などに使われる可聴領域を確認する微細な音と考える。コンタクトマイクは音をひろう装置と考える。

基本的にどれも音楽を演奏する装置では無い。

ただ共通している点があるとすれば、それぞれが自分の好きな音を再現できる装置を使っているということでは無いだろうか。

フェネス、レーバーグ両氏のラップトップは、当時から既に楽器という認識もあったが、音を編集する装置でもあるので、説明不要だろう。

大友氏のターンテーブルはどうやら回り続けているテーブルに何かを擦り付けて、持続音を出している。

サチコM氏は、それがおそらく時々聴こえる微細なサインウェーブや、スイッチノイズ(接触不良音)などの非常にミニマルな音を出している。

これだとなんとなく、ただ自分の音を好き勝手に鳴らしているだけで、この音源が出来上がっているのかと思われるかもしれないが、そうではない。

このアーティストを2組に分けて紹介したのは、先にも述べたように、この2組はお互いの音を熟知しているというとこだ。

この2組の関係性が、即興演奏における独特の間や、そこから生まれる緊張感を醸し出しているのだ。

ではこのアーティスト達に共通している事は何か。

それは音そのものへの強烈なこだわりではないか。

それは音の立ち上がりの一瞬であったり、粒立ち、響き、持続音といった、こだわればキリのない音そのものへの執着がそこにはあるのだ。

この音源を聞いた時、その無機質な音達に相反して自分は激しく動揺させられた。

それはその音達の織りなす、静けさの中に立ち上る美音感覚に、撃ち震え、嫉妬したのである。

ところで、このセットを演奏したご本人は、どう思っているのだろうか。参加メンバーである、大友氏のご著書「大友良英のJAMJAM日記」に少しだけ触れられていたので、紹介しよう。

このケルンで行われた、十二人のエレクトリック奏者がさまざまな組み合わせのカルテットで、即興演奏を行い、最初にやったこのセットに対して、大友氏ご本人は、大して期待もしてなかったのだが、意外にも静かで繊細な展開になり非常に面白かったと書いているが、そのあとに続けて。

でも総じて、全体的にはものすごい不満が残った。これだけ、欧州を代表するようなエレクトリックの大御所たちが集まっているのに、はっきり言って面白くない。だいたいは静かに始まり、少しずつ盛り上がって、そのうち40〜80Hzくらいの低音がドローンのようにシーツを作り、その上で、まるでフリージャズでもやるかのように中高音が暴れて、いい気持ちになったところで徐々に収束していくいつものお決まりの展開……あ〜もう、反吐が出るくらい退屈!

と述べている。(もちろん全部のセットが、そうというわけではないとも)

悦に入ってマンネリ化してしまった即興セットは、もはや即興とは呼ばない。

そういう意味でも今回紹介したセットは、ちっと良いセットであったようだ。

自分も聴き過ぎというマンネリ化を避けるために、いつも通りしばらく寝かせて、また何年か後に聴くのを楽しみにしている。

いい音源ほど数年熟成させ、また最高の状態で味わうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?