都立高校入試社会歴史「年代整序」対策

都立入試社会歴史対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

問題文を読むと、

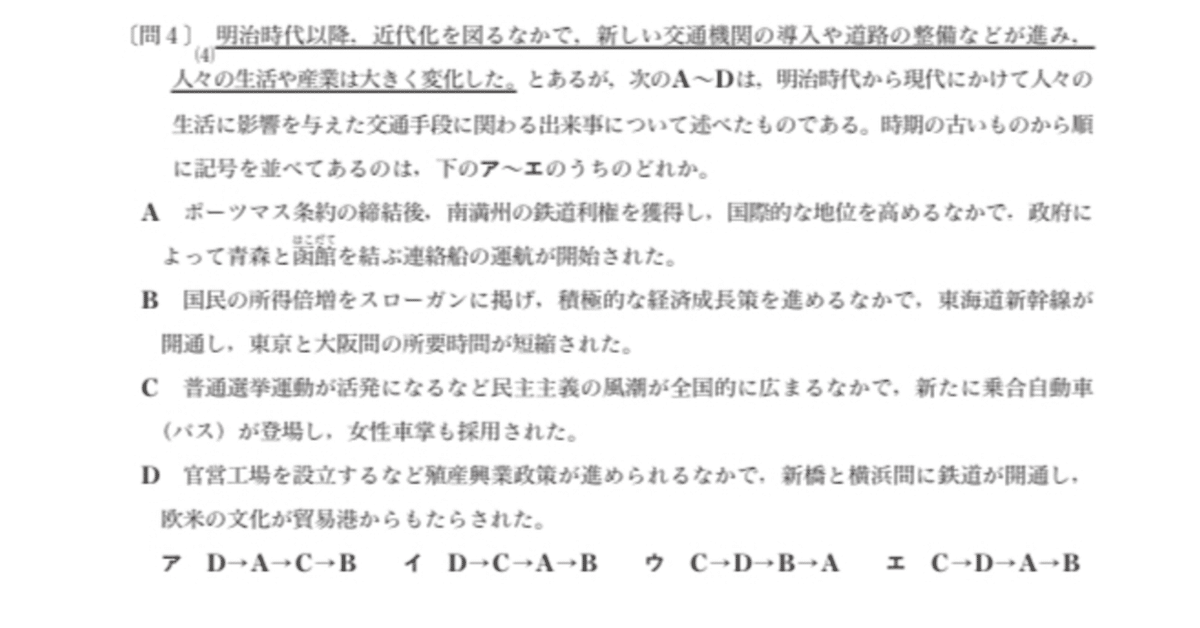

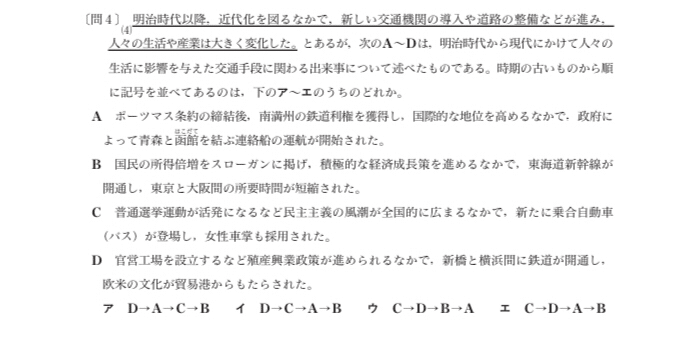

〔問4〕⑷明治時代以降,近代化を図るなかで,新しい交通機関の導入や道路の整備などが進み,人々の生活や産業は大きく変化した。とあるが,次のA~Dは明治時代から現代にかけて人々の生活に影響を与えた交通手段に関わる出来事について述べたものである。時期の古いものから順に記号を並べてあるのは,下のア~エのうちのどれか。

と書かれているんので、以下A~Dの選択肢が何時代になるのかを確認しよう。以下確認していくと、

A ポーツマス条約の締結後,南満州の鉄道利権を獲得し,国際的な地位を高めるなかで,政府によって青森と函館を結ぶ連絡船の運航が開始された。

⇒明治時代後半

B 国民の所得倍増(=1960年)をスローガンに掲げ,積極的な経済成長策を進めるなかで 東海道新幹線が開通し,東京と大阪間の所要時間が短縮された。

⇒第二次世界大戦後

C 普通選挙運動が活発になるなど民主主義の風潮が全国的に広まるなかで 新たに乗合自動車(バス)が登場し,女性車掌も採用された。

⇒大正時代

D 官営工場を設立するなど殖産興業政策が進められるなかで,新橋と横浜間に鉄道が開通し欧米の文化が貿易港からもたらされた。

⇒明治時代初期

と以上の太字に注目しよう。そうすると、矢印の時代と判断できるので、解答は

アのD→A→C→B

となる。今回の問題は、明治以降となるので細かな時代理解が重要となってくる。

なんとなく覚えている程度ではけして太刀打ちできないので、歴史を攻略したい子は特に

江戸時代以降

の細かな出来事の知識を深く学習し定着させていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?