都立高校入試理科「光の屈折」対策

都立入試理科の「光の屈折」対策について記事を書く。

以下、平成29年都立入試問題。

では問題を読んでいくと、

「〔問3〕<レポート >から 図5の海水中の点Xの位置にいる魚を,観察者が空気中の点Yの位置から観察したとき,魚がいるように見える位置として適切なのは,次のうちではどれか。 」

と書かれているので、

光の屈折

からこの問題を解いていこう。

問題文からも、

「① 同じ物質の中では光は直進する。

② 鏡で光が反射するとき 入射角と反射角は等しい。

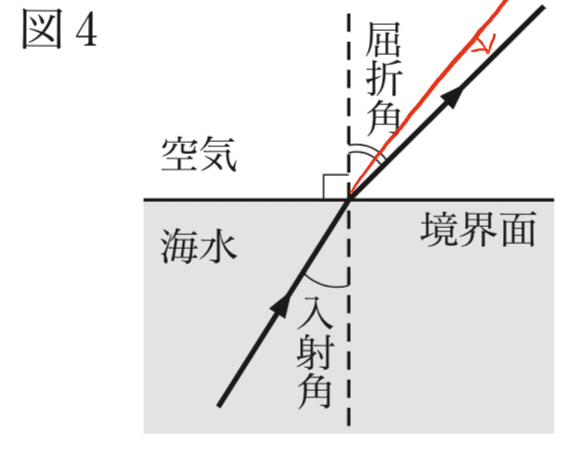

③ 異なる物質に光が進むとき 境界面に垂直に入射した光は直進し,斜めに入射した光は境界面で屈折して進む。例えば,海水中からの光が空気中に斜めに入射したとき,入射角の大きさと屈折,角の大きさは図4のような関係になる。 網の柄が水面を境に曲がって見えるのは,海水と空気との境界面での光の屈折による現象であることが分かった。」

と光の性質が書かれているので、問題文を少し参考にすることができる。

では、問題を解いていくと、図5から、

「空気中から水中」への光の屈折

を考えていこう。

そうすると、図4にも書かれているとおりの屈折になる。

だから光の屈折が働くため、魚がいる位置に見えるのは、点Bの位置となる。

このように問題文にそのヒントが書かれていることがあるので、念のため知識を確認することができる。

※もちろん、受験勉強の時点でしっかり覚えておこう。

今回は

「空気中⇒水中」への屈折

であったが、

「水中⇒空気中」への屈折

もしっかり覚えておくようにしておこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?