都立高校入試社会地理「地形図の読み取り」対策

都立入試社会地理対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

問題文を読むと、

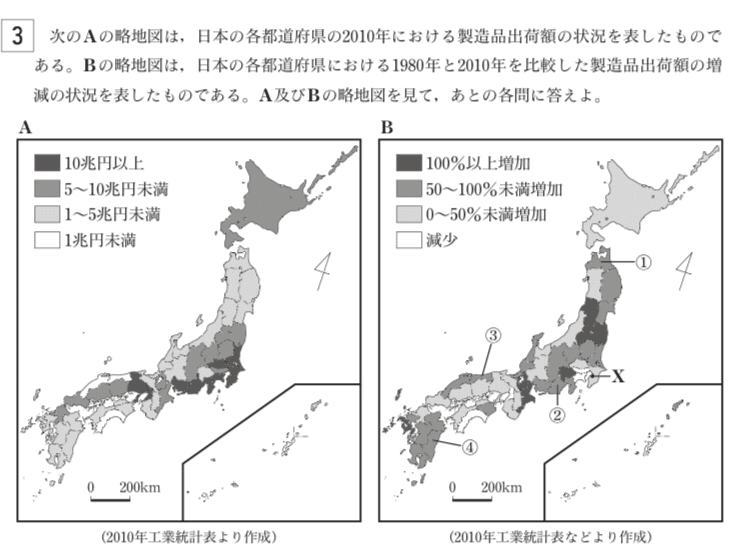

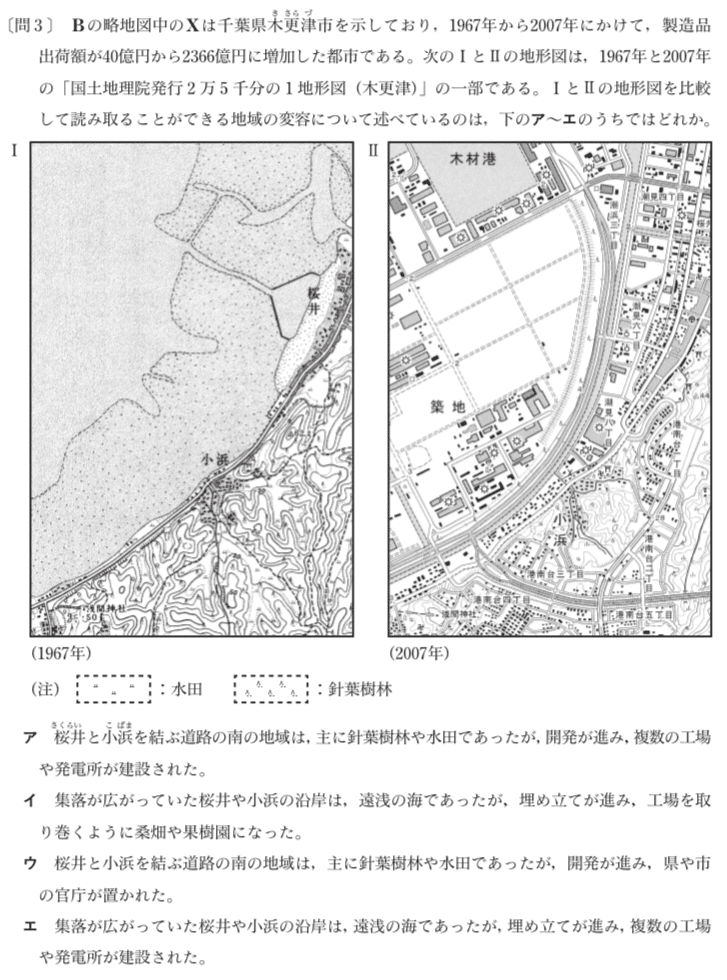

〔問3〕Bの略地図中のXは千葉県木更津市を示しており,1967年から2007年にかけて,製造品出荷額が40億円から2366億円に増加した都市である。次のⅠとの地形図は,1967年と2007年の「国土地理院発行2万5千分の1地形図(木更津)」の一部である。ⅠとⅡの地形図を比較して読み取ることができる地域の変容について述べているのは,下のア~エのうちではどれか。

と書かれているので、ⅠとⅡの資料を確認し、ア~エの選択肢を選ぼう。

そうすると、以下の箇所がポイントとなるので

そこからア~エの選択肢を選ぶと

ア 桜井と小浜を結ぶ道路の南(×…北西部にある)の地域は,主に針葉樹林や水田であったが,開発が進み,複数の工場や発電所が建設された。

イ 集落が広がっていた桜井や小浜の沿岸は,遠浅の海であったが,埋め立てが進み,工場を取り巻くように桑畑や果樹園(×…桑畑,果樹園はなし。)になった。

ウ 桜井と小浜を結ぶ道路の南(×…北西部にある)の地域は,主に針葉樹林や水田であったが,開発が進み,県や市の官庁が置かれた。

エ 集落が広がっていた桜井や小浜の沿岸は,遠浅の海であったが,埋め立てが進み,複数の工場や発電所が建設された。

と書かれている太字に着目していこう。

そうすると解答はエとなる。

ちなみに、資料ⅠⅡの(注)にも地図記号が書かれているので、ヒントにもなる。

しかし、地図記号などは事前にしっかりと覚えておこう。

このような地図を読み取る問題も出題されるので、しっかり読めるようにしておこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?