都立高校入試理科「地層」対策

都立入試理科「地層」対策について記事を書く。

以下、平成29年の都立入試問題。

では問題文を読んでいくと、

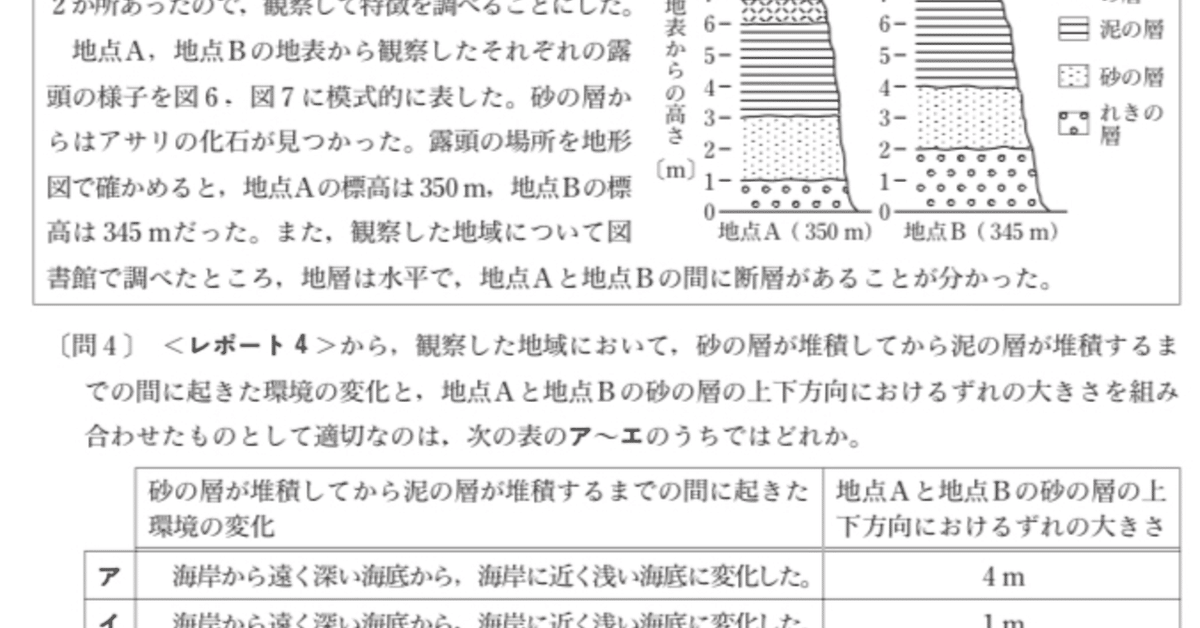

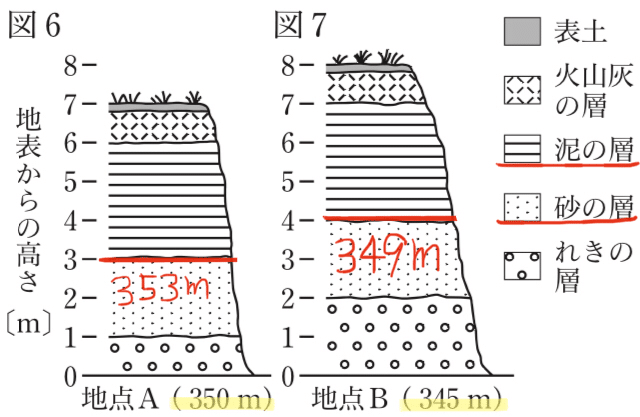

「〔問4〕<レポート >から,観察した地域において,砂の層が堆積してから泥の層が堆積するまでの間に起きた環境の変化と,地点Aと地点Bの砂の層の上下方向におけるずれの大きさを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア~エのうちではどれか。」

と書かれているので、

地点Aと地点Bの「砂の層と泥の層の間」の地層の差

について着目していこう。

ではその差に着目していくと、以下のようになる。

図6から地点Aは350mとなっているので、泥の層と泥の層の間の高さは

350+3=353m

となる。

同様に、地点Bは345mとなっているので、泥の層と泥の層の間の高さは

345+4=349m

となる。

そこから、地点Aと地点Bとの差を求めると、

353-349=4m

となるので、

「地点Aと地点Bの砂の層の上下方向におけるずれの大きさ」は4m

となる。

そして、「砂の層が堆積してから泥の層が堆積するまでの間に起きた環境の変化」では、それぞれの「粒の大きさ」は

砂の層⇒中の大きさ…泥の層に比べ、海岸近くにたまる

泥の層⇒小の大きさ…砂の層に比べ、海岸遠くにたまる

※れきの層⇒大の大きさ

となり、

粒が大きい順に近い海底に粒がたまっていく。

と理解しよう。

よって、

海岸に近く浅い海底から,海岸から遠く深い海底に変化した

が正しい。

つまり選択肢の答えは、ウとなる。

このように知識だけでなく、少しの計算などから立体的に理解できているかどうかが求められる。

理科は丸暗記ではなく、必ず理解していくようにしていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?