新陰流兵法目録事8

長短一味は、転打ちの形です。自分の人中路(正中線)を真っ直ぐに打つ「転(まろばし)打ち」から合し込む(突き込む)ものです。仕太刀は逆車→雷刀→転打ちという流れです。打太刀に人中路を合わせて、ここがポイントです。相手に正対することによって、力が通るということです。もちろんその前提として、体幹を板のようにして捻らないなど、前述の体の使い方が必須条件です。「打ち」という言葉が誤解を招くのですが、叩くわけではない、柔らかく押さえる感じです。体術もしかり、打ち払ってしまえば、折角の接触(相手との一体化)が無に帰しますから、体捌きで攻撃を避けたあと、くっついていたいのです。だから、柔らかく押さえるのです。

鶴山先生のメモに戻ります。次は九箇之太刀です。そのコメントは多くありません。

九箇之太刀について

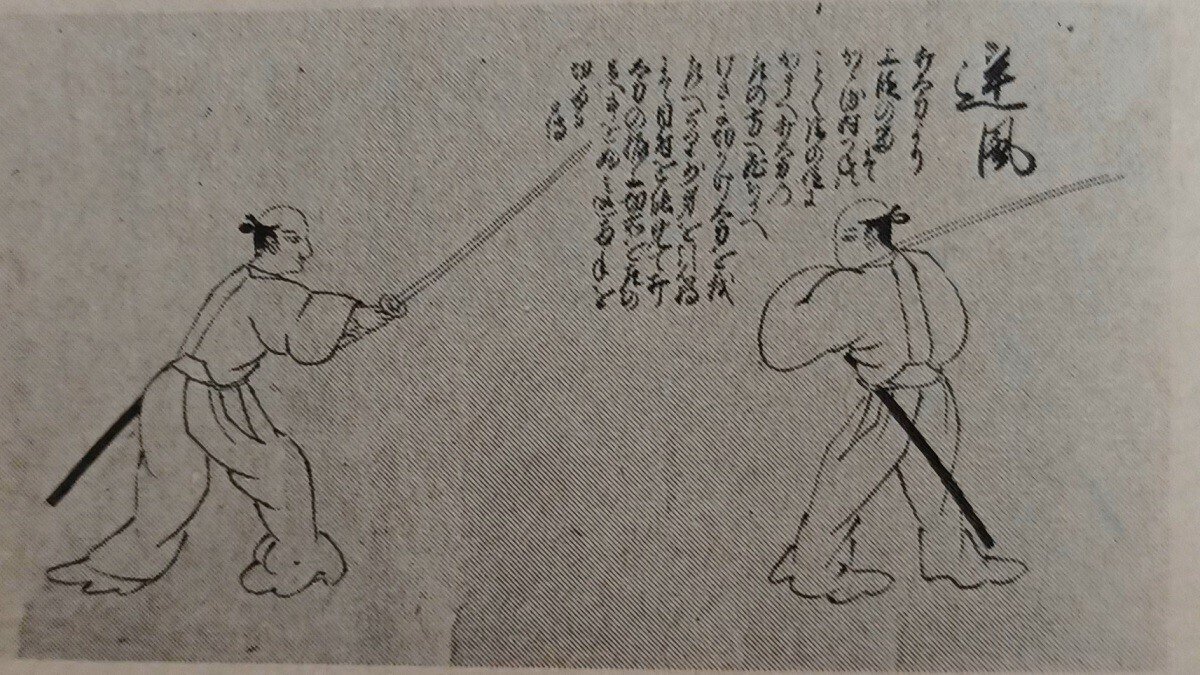

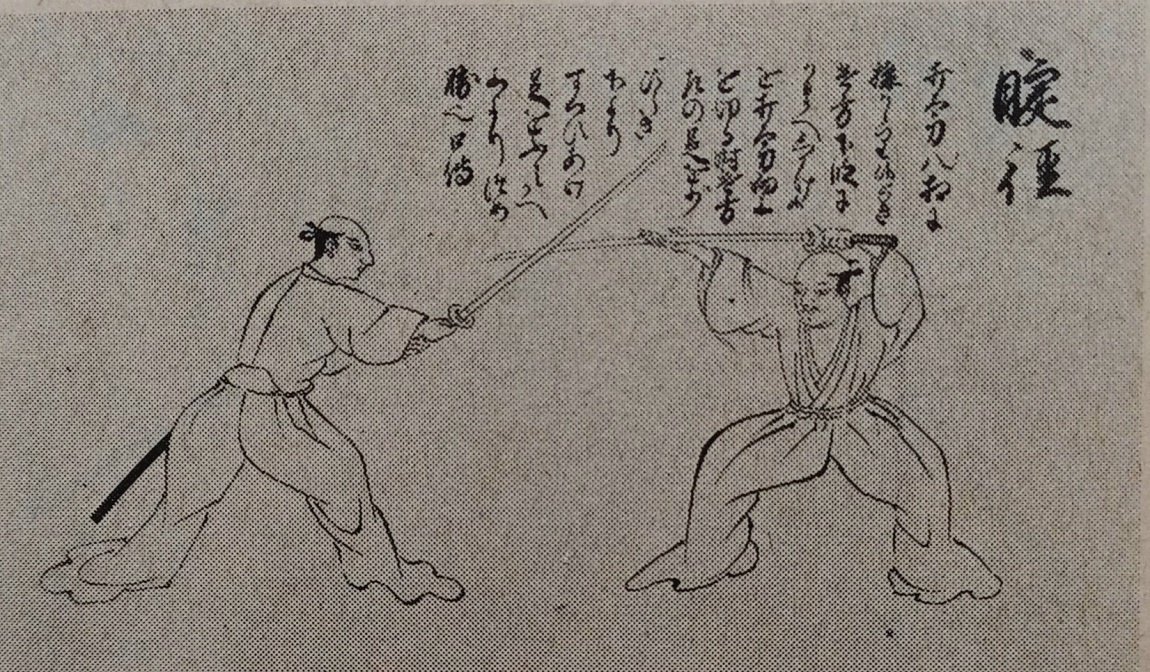

これもすべて足下が長袴で隠されている。重要な足捌きを見せないためであろう。一方、九箇では仕太刀・打太刀ともに鞘を帯びており、打太刀の姿勢に対する補助線のような効果を与えている。