四方投の哲理

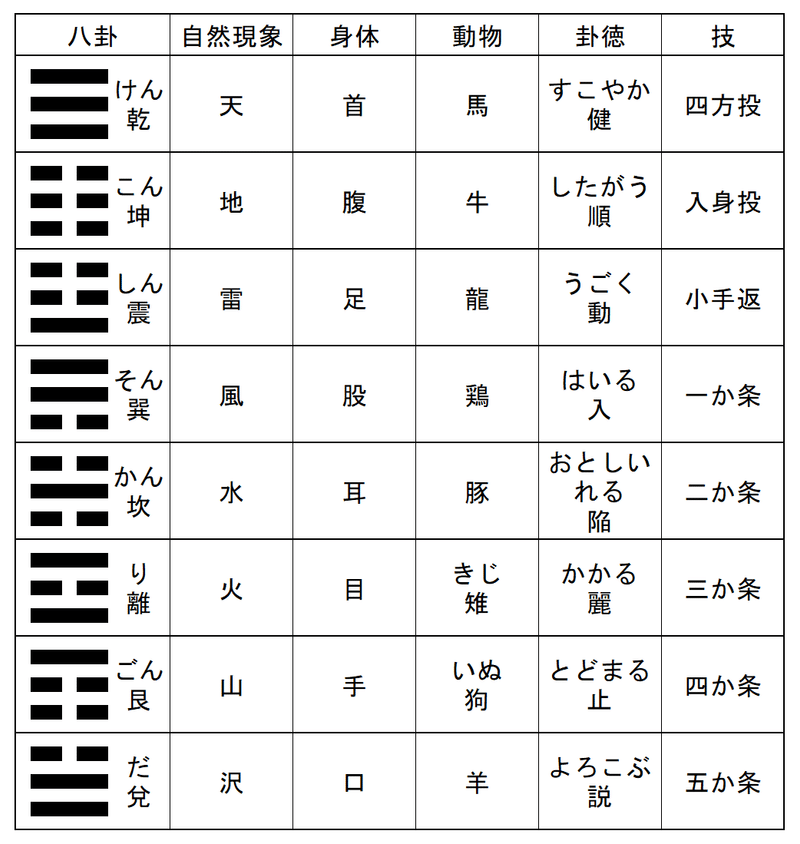

八卦に関する鶴山先生のメモです。なお、最下図の文王八卦次序による配列の表は「大東流の全体像」と題する秘密のノートに書かれていた内容です。同表は記載の位置からすると久琢磨からの口伝の内容だと思われます。

大東流が陰陽法とも呼ばれるのは、四方投が大東流の基本原理となっているからである。

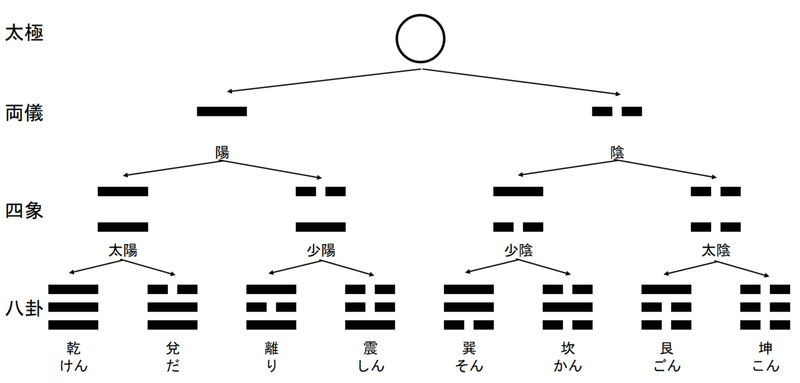

世の中のあらゆる現象を二つに分類すると、陰と陽に分けられるが、純粋に陰のものと純粋に陽のものの他に、陰であって陽を含んでいるものと、陽であって陰を含んでいるものとがある。そこで易学では陰と陽の算木を二本ずつ用いてみると4つの変化になる。それを周易の解説にあたる繋辞伝(けいじでん)上に「兩儀生四象(両儀は四象を生じ)」とある。純粋に陽のもの(太陽)、陽が下にあって陰が上にあるもの(少陽)、陰が下にあって陽が上にあるもの(少陰)、純粋に陰のもの(太陰)の四つの変化になる。しかしながら、このような四象だけでは、陰陽の入り組んだ変化の表現が不十分ということで、その上にもう一本の陰陽の算木を付け加えて展開し、「四象生八卦(四象は八卦を生ず)」といっている。

四方投の原理哲学は、この四象の変化にあるのである。すなわち、四方八方十六方の変化となり、8×8=64卦、64の変化を生むのである。大東流の原典はこの四方投を東北の鬼門から始めるところにある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?