新陰流兵法目録事3

斬釘截鉄

打太刀の太刀先が仕太刀のそれより上にあり、打ち込む直前を描いたのであろう。

半開半向

仕太刀は、斬釘截鉄と同じく中段だが、真っ直ぐの中段ではない。打太刀の微妙な角度から、仕太刀の右斜め前方から掛かることが判る。

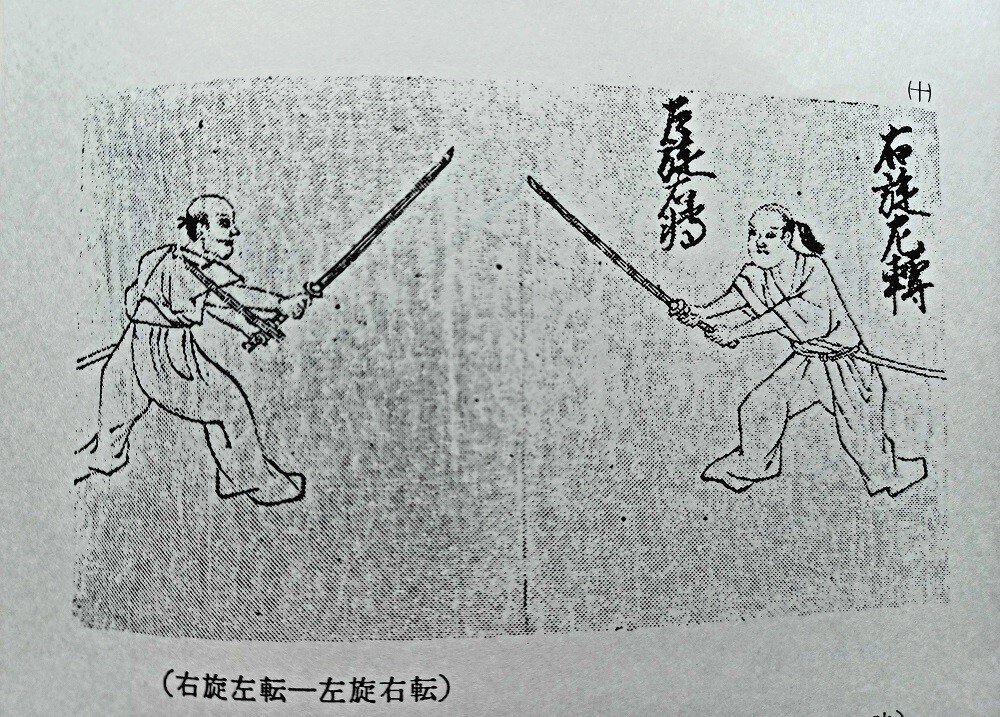

右旋左転

仕太刀・打太刀の間合いが近く、そのままでは打たれてしまう、転身を要することを描いたか。

長短一味

仕太刀の姿勢は、一刀両段と同じく前傾している。絵では隠されているが足の位置がポイントであることを示している。あと、打太刀の方が高い位置にある、現在の尾張形では同一であるが、神刀流対陰流が原典であるのだから、両者同一の構えになるのはオカシイ。

129頁の絵は、敵は二刀を表わし、我は無刀を意味する。笹を持っている意味は、武器を持つ必要がないということ。この場合の理は、長短一味の間合を示しており、この間の位置取りをすることが無刀取りのポイントである。