『首のこりによる頭痛の原因と首こり解消の簡単な方法』

仕事においてパソコン作業が主流になっただけでなく携帯電話からスマートフォンに進化し、スマホが我々の日常に欠かせないものになると同時にスマホに時間が奪われてしまっている人も多いことと思います。

女性の7割、男性の4割が、「首のこり」に悩んでいるという統計がある。

「肩こり」と「首こり」の違いとは?

”肩こり”の一言で一緒にされてしまうことが多い”首こり”ですが、実は、肩こりとは全く別の原因で起きている”首こり”もあります。

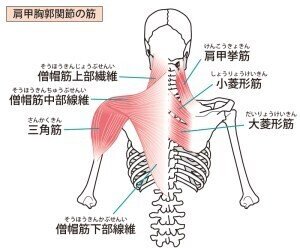

肩こりは、主に背中の僧帽筋(そうぼうきん)という筋肉が凝り固まることで起きている。僧帽筋は肩甲骨まわりから肩、首まで広く覆っているので、凝る部分も首まで含む広範囲です。

一方で首こりを単独で引き起こす筋肉があります。

1つ目は、後頭下筋群(こうとうかきんぐん)と呼ばれる下記の筋肉です。

・小後頭直筋

・大後頭直筋

・上頭斜筋

・下頭斜筋

(出典元:筋肉を覚えよう/後頭下筋群の作用と役割)

上記の「僧帽筋」よりも奥深くにあって、後頭骨と首の骨である頚椎2番までを縦や斜めと立体的につないでいる筋肉。

スマホなどを見て長時間の下向きによる姿勢や長時間のデスクワーク時等にこの後頭下筋群に凝りが生じるのです。後頭下筋群による首こりの症状は、頭痛(片頭痛含む)、目のかすみ、耳鳴り、腕のしびれ、首の後ろの上の部分の張りや痛み、首の回転や上下の動きが悪くるなどとして現れます。

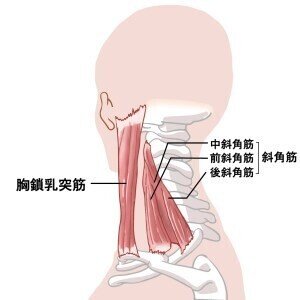

2つ目は、後頭部と鎖骨をつなぎ、首の前で頭の重さを支えている「胸鎖乳突筋」がそうである。

スマホやパソコンの使用で首が前に出ると、ここが収縮して硬くなります。

またデスクワーク時に、両肩の力を抜けないタイプの方もこの胸鎖乳突筋がこりやすいのです。

首の凝りによる頭痛、吐き気、体調不良の原因とは?

後頭下筋群が凝ると、ここに密集している神経は、頭の後ろ側や耳、目など

幅広いエリアを支配しているため、圧迫されると耳鳴りがしたり、目がかすむようになってしまいます。頭痛を起き起こすこともあります。

また、緊張しやすく歯を食いしばる癖のある人は、かみしめる筋肉と連絡している三叉神経が圧迫を受け、こめかみが痛むこともあります。

首には自律神経も通っているので、冷や汗をかいたり全身が冷えるなどの

体調の不調も現れやすくなります。

「首のこり」をとるおすすめの方法とは?

3年前からマンツーマンでのヨガをしております。だいぶヨガに嵌りつつある感じです。そんなヨガのポーズの「鋤のポーズ」を今回はご紹介致します。

1. 仰向けの状態でひざを立て、手のひらを床につけます

2. 息を吸いながら、両足を天井に向けて垂直に持ち上げていきます

3. 息を吐きながら、両足を頭側へとゆっくりと倒していきます

4. 足先を床につけて、膝をゆっくり伸ばしていきます

5. 姿勢をキープしたまま、ゆっくりと呼吸をしましょう

6. 息を吐きながら、ゆっくりと元の状態に戻します

鋤のポーズをするとき、肩から背中までがまっすぐに伸びていることが大切です。膝を伸ばした状態が辛い場合は、無理に伸ばさずに曲げたままで行っても問題ありません。

腰から手を離すと不安定になってしまう際は、手を腰に添えたまま、肩から背中のラインがまっすぐになるようにサポートします。首は絶対に左右に動かさないようにします。

無理のない程度に試してみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?