月岡芳年というヤバい浮世絵師について

昨晩、最近仲良くなった友人と電話で「手足口病を手足口病と名付けた医師は絶対部屋が汚い」という妄想話をした。いやもう発想が、がさつじゃないかと。

そこから「新潟水俣病」と名付け親は腰が低い」とか「イタイイタイ病の名付け親は友だち少ない」とか公害系の疾患に派生していき、急に友人が「下痢はすごい。オノマトペじゃないのに。下痢はげりだもん」とやけに興奮した口調で唱え出したから、ノーベル文学賞をおずおずと譲らざるを得なかった。すると立て続けに「屁は? へ。すごく控えめで日本的だよ。へ。1文字ってすごい勇気じゃない? 『 へ にしよう!』ってどんな発想なの?」と畳み掛けるので仕方なく物理学賞も渡したわけだ。天才的な気づきである。

そこから2人して屁の語源を調べていくうちに、月岡芳年の絵に出会ったわけだ。そこで今回は最後の浮世絵画家・月岡芳年の奇才について書く。

「河童に屁をくらわす」を真剣に描いてるとこ、想像してみて

屁の語源から、この「河童に屁をくらわす」という絵にたどり着いた。これホント何が面白いって、まず、放屁野郎のふくらはぎがたまらない。筋肉が刃牙。グラップラー時代の刃牙。あとケツが四角い。こいつおそらく飛脚か? 相当走り込んでる。長距離系陸上競技の下半身である。ただ、顔を見てほしい。なんかちょっと申し訳なさげなのだ。これは自発的放屁ではなく、上からの指示かもしれない。「あぁごめん……! プゥー!」みたいな、ある種の悲哀がある。

また屁の疾走感。もう「ビーム」だ。河童より尻が心配になる。また河童は河童でこんなに食らうものなのか。ダイレクトアタック受けてない河童ですら一目散に逃げ帰ろうとしている。また、地味だが隣の友だちも、少なからずダメージを受けている。臭いのせいか、だいぶ眉と目が垂れており、涙目に見える。このスピードでここまで臭気が拡散するのか、という破壊力。スマホ画面を通して、こちらまで臭い気がしてくる。普段、何を食っているのか。

月岡芳年はまさに奇才! ぬるい絵だけではない他作品

月岡芳年はもちろんこんなぬるい絵だけを描いているわけではない。

浮世絵の歴史を語るうえで、とても重要なキーマンだ。何せ通り名は「最後の浮世絵師」。江戸時代から200年弱続いた浮世絵は月岡で一旦終わりを迎える。

とはいえいわゆる「浮世絵」とは、明らかに一線を画した表現も彼の特徴である。浮世絵のイメージとは、つまり喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重などだろう。しかし月岡芳年の作品はもう明らかに従来のものとは違う。ちょっと並べてみようか。

喜多川歌麿「ポッピンを吹く女」

葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

歌川広重「日本橋」

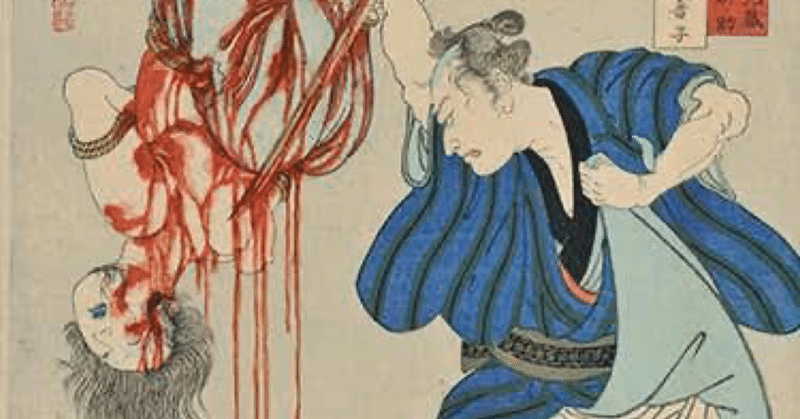

月岡芳年「稲田久蔵新助」

おかしいですよね。こうした月岡芳年の浮世絵は血みどろ絵といわれ、江戸から明治にかけてのサブカルの中枢をになった。

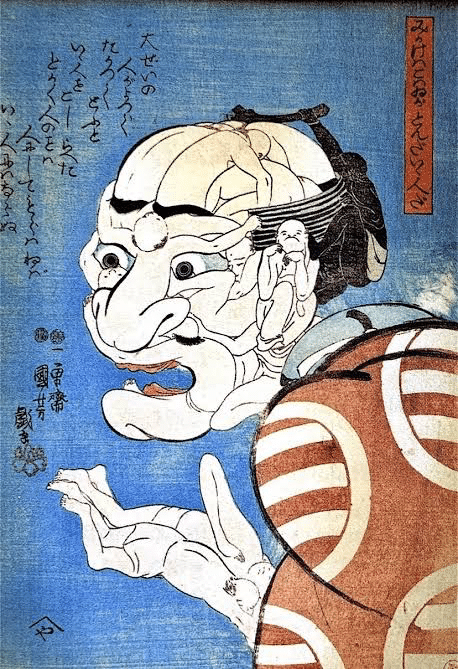

月岡芳年の師匠は化け物・歌川国芳

月岡芳年のこうした表現は間違いなく、師匠である歌川国芳の流れを踏まえたものだろう。歌川国芳といえば、それまでのいわゆる浮世絵表現(先述した風景画・人物画・美人画など)を払拭し、妖怪画などの新しい表現に舵を切った人物でもある。

師匠が師匠なら弟子も弟子だよ。いやひたすらこの江戸後期の浮世絵の奇妙さに酔いしれるばかりだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?