「ボボボーボ・ボーボボの澤井啓夫の父は国文学者(名誉教授)である」というB級ホラー

「その人がどんなニンゲンかを知るためには、周りの友人を見るといい」とはシュルレアリスムの創始者・アンドレ・ブルトンの言葉だ。

わたし個人的にはその両親がどんな人かを知るといい、という説もまた信じている。人の脳みそは3歳までに形成されるらしい。また10歳までに感覚や価値観なんかが決まってしまうともいわれる。

今回は親が育てる環境と子どもの育ち方について「ボボボーボ・ボーボボ」の作者・澤井啓夫を例に考えてみよう。

ボボボーボ・ボーボボというこれ以上ないくらいのアホマンガ

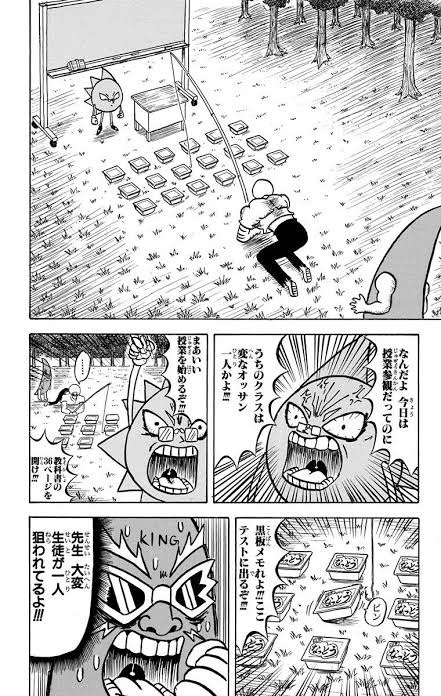

いまさら紹介するのもおこがましいほどのマンガである「ボボボーボ・ボーボボ」。特に私たち1990年代初期生まれの男子にとっては、神様みたいなマンガだろう。少なくとも私の周りでは「誰かがジャンプを買ってくる、まずみんなでボーボボを読む」みたいな流れがあった。

そもそも筋がないのであらすじもないのだが、ボボボーボ・ボーボボという鼻毛真拳の使い手が首領パッチやビュティ、ところ天の助などとともにマルハーゲ帝国を倒すという話だ。話の筋はこれで合ってるが、そもそも脱線しかしないので、もはやあらすじを書くほうが馬鹿らしい。

ボボボーボ・ボーボボはとにかくアホである。私は大学生のときに全巻セットを買って、今でもたまに読み返すが、一回もストーリーを理解したことがない。でもなんだかおもしろい。

吉田戦車もびっくりの不条理ギャグの連発で、さっきまでの会話がなかったかのように、急に訳のわからん文脈が始まり、フリもオチもなく、気づいたらなんとなく鼻毛でマルハーゲを倒していく。

どんな生活を送り、何を考えて生きたら、こんなわけわからん発想が生まれるのかを知りたい。そこで生い立ちを調べてみたわけだ。

なんだかんだ両親の影響で人の基本はできる

両親の教えや育った環境は、人のその後を決める要因になりうる。同じ25歳でも田園調布のお嬢さまは床に落としたミニトマトを食べない、博多のヤンキーは普通に食う……と断定はできない。

お嬢さまでも親に「こら、農家の人に申し訳ないから食べなさいオホホ」と教育されれば食べるようになるだろう。博多のヤンキーでも「なんやきさん!落ちたんもん食うなんて、みっともねえ真似すんな!」と言われて育てば食べなくなるはずだ。

そこで澤井啓夫の両親について調べると、沢井耐三という国文学者だった。何と愛知大学の名誉教授である。wikiのスクショを貼るが、何ともお堅い論文を書いている。

これを見て「いや……まぁボーボボもお伽草子っちゃお伽草子か……」と一瞬思ったが、そんなわけはなかった。あぶないあぶない。どこのオトギに毛刈りマフィアと鼻毛使いが戦う物語があるだろうか。

「なんだかんだ両親の影響で人の基本はできる」という小見出しが肩を揺らして泣いている。もう、あの小見出し消したい……。父親がこんなにしっかりと研究者やってるのに、どうしてボーボボを生み出すことになったのだろう。母親がリスなのか? 子リスなのか? 国文学者とリスの頭脳を掛け合わせたら澤井啓夫みたいになるのか?

いや、でも冷静に考えたら文学研究者って変人オンパレードだよね

そう。ここまでつらつら書いてきたが、文学研究者ってマジで変人が多い。というか研究者という道を選ぶ時点で、これがかなり高確率で変な人なのだ。

そう考えたら澤井啓夫は非常に真っ当に育ったがためにボボボーボ・ボーボボという吉田戦車も真っ青な不条理マンガを「週刊少年ジャンプ」という日本一真っ当な雑誌で連載できたのだろう。

しかもよくよく考えたらボーボボの代名詞といえばメタフィクションやパロディなど、ストーリーの枠を超えるような演出だ。

あの有名なキャラ人気投票しかり……。そう、ボーボボって意外とインテリなのである。さすが名誉教授の息子!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?