『ロード・エルメロイⅡ世の冒険(3)彷徨海の魔人(下)』が発売目前なので色々と

初めましての方は初めまして。久方振りの方はどうもご無沙汰しております。最近Twitterで「事件簿太郎」と呼ばれる事が多くなりました宗教・神話オタクの樹木です。

去年の年末特番で『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 Case.Rail Zeppelin Grace note 特別編』が放送された上にまほよフルボイス化と、他の型月オタク数人とホテルのテレビの前で狂喜乱舞しておりました。

さて、今月の28日(金)に、待ちに待った『ロード・エルメロイⅡ世の冒険』の第3巻、『彷徨海の魔人(下)』が発売されます。控えめに言ってゲロ吐くほど嬉しいです。

今回は考察……というより妄想に近いんじゃないかと僕は思っていますが、3巻で明かされるであろうエルゴが喰った神の二柱目について思うところを書き連ねて行こうかなと思います。

最近古本屋で豪遊したりクソデカ大事典を買ったりして現在本の所持数が約130冊なので少しは濃い内容になっているかと思います。200冊行くまでは少ないって言える。

如何せん事件簿と冒険が好きなもんで前置きが長くなりましたがやっていきまっしょい。

冒険2巻『彷徨海の魔人』と+αの情報おさらい

冒険2巻『彷徨海の魔人(上)』ではまさかの『空の境界』からのゲストキャラとして両儀幹也が参戦。橙子さんの紹介みたいですね。

Twitterじゃ空の境界のオタクたちが一斉に墓から蘇ってましたね。表紙が解禁されるまで誰一人幹也についてネタバレしなかった辺り界隈の民度の高さが伺える。

舞台は我が国、神の国日本。序盤では祭りに行く一行から始まり、凛やエルゴが秋葉原や神田辺りをぶらつきます。そこで出会ったのが彷徨海の魔術師である白若瓏。彼はエルゴの事を親友と言い、彼の幻腕とよく似た「幻翼(ファンイー」という、天使を想起させるような翼を携えています。

カジュアルな服装のエルゴも良いですよね。

天使に関しては事件簿1巻『剥離城アドラ』冒頭にて、「有翼の天使」というイメージの源流は古代ギリシア・ローマの神々に求められる事について触れられています。

その時には勝利の女神ニケ―(ナイキの由来)を挙げていましたが、他では愛神エロース=クピド―の影響が説かれています。時期的にはルネサンス期でしたか。

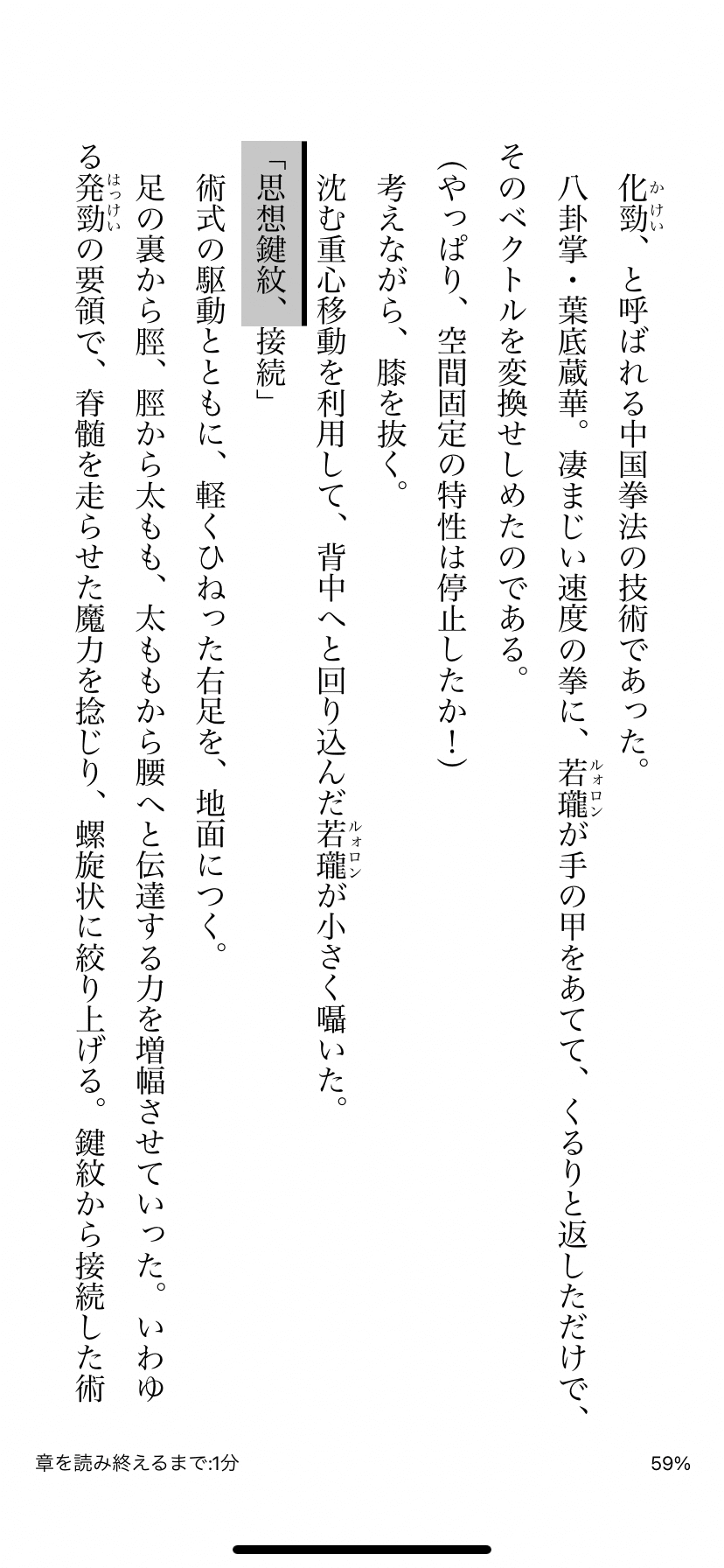

この場面で白若瓏はエルゴの神腕に対して大陸の魔術である思想鍵紋を行使していますが、去年のメインシナリオ絡みのイベント「非霊長生存圏 ツングースカ・サンクチュアリ」で参戦した太公望も思想鍵紋を扱うどころか特権領域にまで接続していましたね。

彼の師である彷徨海の「親父」は果たして三巻で来るのでしょうか。

虞美人や項羽とは知人らしいけど、太公望とも面識あるのかしら。

シナリオ内で度々本人も口にしてましたが、太公望の師は道教の神話体系の頂点に君臨する元始天尊。かの東洋の哲人、老子を神格化した太上老君や中国思想における「道」を神格化した太上道君に並び「三清」と呼ばれる程の神格です。

詠唱の際「本源たる太極に、今こそ我は申し奉る」と告げていますが、太極は中国の思想体系における万象の根源。ギリシア哲学におけるアルケーや古代インド、或いは仏教における梵(ブラフマン)に相当する概念とも解釈できますが、この部分では限定的に根源に接続しているっぽいのが凄まじいですね。

『冒険』の1巻『神を喰らった男』にてグレイやエルゴが交戦した山嶺法廷のムシキも仙人であり、特権領域への接続権を残している可能性をⅡ世が示唆しているので東方の魔術も中々普通じゃありません。太上老君サイコー!

因みに太公望の詠唱の中に「我が裡には八卦あり」という一節が何度もありましたが、中国思想における八卦とは天地自然を元に造られたとされ、卦の形状はそれぞれ多くの事象を象徴しているとされます。そのようなものを太公望、即ち人間の中に合一させているという理論が成立しますが、この理論は道教のみならずユダヤの神秘主義であるカバラ、古代の占星術、密教、中世のテウルギアなど、多くの神秘主義的理論体系に見受けられます。

俗に言う「大宇宙(マクロコスモス)と小宇宙(ミクロコスモス)の合一」ってヤツです。

事件簿アニメでも大宇宙と小宇宙の照応は何度も言われていましたね。

2巻では「夜劫」という日本の魔術組織と接触し、日本の魔術が神の破片である神體を基点としている事、そして、エルゴとグレイに宿る因子を取り除く為に方法を求めての事であった事が語られます。

古来よりの神道、外来から流入した仏教、そして中世世界に入った頃より始まった神仏習合、そして本地垂迹の思想。明治の頃に神仏分離という事象こそあれど、日本では在来のカミと外部の仏菩薩が共存し、時には日本独自の神格などを数多く生み出してきました。

例えば権現。修験道の本尊である蔵王権現なんかが良い例でしょうか。修験道は古来の山岳信仰に密教などが習合した信仰体系ですが、役小角が感得した蔵王権現はインドに源流を持たない独自の尊格です。修験道は『事件簿』で登場した時任次郎坊清玄、またペペさんの魔術の源流ですね。

他の神格であればやはりFGOでも散々名前が挙げられている牛頭天王もその一つです。中世に名を馳せた神について、和光大学教授の山本ひろ子先生は「異神」と呼称していますが、他には天台宗の常行三昧堂に祀られる摩多羅神、また赤山禅院の本尊である赤山明神(=泰山府君)もその一つです。

以前から島国は神秘が残り易く、日本もその例に漏れず平安武士とかいうバケモノ連中が地獄界曼荼羅で描かれましたが、日本に根付く魔術に関して掘り下げが合ったのは冒険が初なんでしょうね。

話は少し飛んで終盤。白若瓏が例の事務所で炒飯を作った辺り。

そこで、Ⅱ世の推理が行われます。その対象は「白若瓏が喰った神」についてです。

Ⅱ世の推理を要約すると以下の通り↓

⑴白若瓏は「神」を喰らった訳ではなく、エルゴが収斂進化に関連している以上、翼は人類には不必要。

⑵エルゴの幻腕と白若瓏の幻翼は似ているが「別物」。

⑶彷徨海の魔術師が喰わせた神性とアトラス院が喰わせた神性は神話上で関連性を帯び、白若瓏が完成する事で神(アトラス院)が無意味になる。

⑷白若瓏が喰ったのは神ではなく、神として語られる東方の「龍(竜)」である。

重要になりそうなのはこの辺でしょうかね。

Ⅱ世の推理に関して補足というか解説を挟みながら、次の項では候補として考えられるであろう神格について幾つか触れていきたいと思います。

Ⅱ世の推理の補足説明

⑴有翼神の分布

Ⅱ世が白若瓏が喰ったモノを「龍(竜)」と推理した時に最初に触れた「有翼神」という神の種類の分布について。

根拠の中で、

「おおよそ、メソポタミアからギリシャなど地中海沿岸にしか根付かなかった。この影響を受けた有翼の天使の方が現在となっては有名なぐらいだ。」

と言及しています。

地中海世界は古来より国家間での往来が非常に多く、沿岸では数多の民族が栄えてきました。

例えば古代エジプト文明やヒッタイト、ミノア文明やミケーネ文明などが有名なところです。その中でも地中海の東側は「オリエント」と呼ばれ、メソポタミア文明はエジプトに並び最古の文明社会とされます。

古代ギリシア・古代メソポタミアのパンテオンの中で有翼のものは、確かにかなり多く見られます。

ギリシアの神々は後にローマ神話と習合していきますが、有翼であれば先程挙げたニケ―以外にも虹の女神イリス、死の神タナトス、眠りの神ヒュプノス、欲望の神ヒメロス、相互愛を司るアンテロース。等々。

キリスト教以前の異教時代には現在の人間が思う有翼の天使と同類の神々が数多く存在していたのです。更に言えば、ギリシアに名高い伝令神ヘルメスも翼の付いた帽子を持つ点で共通します。

古代メソポタミアであれば、バビロニアの創世叙事詩『エヌマ・エリシュ』で海神ティアマトを討ち取った英雄神マルドゥクが有翼の姿で描かれ、メソポタミアの人面獣身の守り神である「ラマッス」なども存在していました。

旧約聖書の『エゼキエル書』などに描かれ、神の栄光と威厳を示す智天使(ケルビム)は語源を古代アッシリア、古代アッカド語に求められ、その異形も先述のラマッスに起源を持つとされます。

智天使の描かれる一節を抜き出すと以下の通りです。

「四つの顔と四つの翼があり、翼の下には人間の手の形をしたものがあった」(『エゼキエル書』10-21)

これらの点から、古代ギリシア・ローマ以外にも、地中海沿岸地域であるメソポタミアの神々にも有翼のイメージというのは見出す事が出来る訳です。

特に旧約聖書と古代オリエントの神話群は非常に共通点が多く、旧約聖書のエピソードの多くはメソポタミアやウガリットといった神話体系に原型を求められます。

その点については私がライターをさせて頂いているサイト「Mythpedia」の方で記事を寄稿済みですので、興味がありましたら以下のリンクから是非。

他にもカバラとかグノーシスとか色々書いてますので。

https://mythpedia.jp/ugaritic-mythology/bible-orient.html

⑵神話・宗教における「竜」と「蛇」

白若瓏が喰った神性に関連して触れられるのが「蛇」と「竜」の関係性。

Ⅱ世の台詞を一応抜き出しておきましょう。

「極めて神に近い性質を持つ、有翼の神秘は天使のほかにもいる。東方においては神と区別なく語られ、私たち西方にあっては神に対立するものとして、あるいは神に打ち倒されるものとして括られた神秘が」

「今も言ったが、龍は東洋においては神と同一、西方においては神と対立するものとして語られてきた。君の喰らった龍は、エルゴの二柱目の神と縁深いはずだ。おそらくは、夜劫に伝わってきた神の破片──神體とも」

〇西洋の竜

一般的にイメージされる「竜」となると、やはりヨーロッパのドラゴンのような印象は強いと思われます。有翼にして神に打ち倒される存在。東洋に対し、西洋の竜の多くはそういったものとして描かれ、時に竜は秘宝の番人としても描写される事もあります。西洋では、ギリシア神話におけるイアソンの説話に金羊毛の守護者として。また、ヘスペリデスの園の番人ラドンとして。かのジークフリートの伝承においては、竜に守られた宝は「不死」であるとされます。そこで、西洋の竜について幾つか例を挙げつつ概説していこうと思います。

一つ目はメソポタミアの竜。

西洋世界の数多くの地域に竜は語られていましたが、その中でも最も古いものはバビロニアの方面にあったと見られています。

古代シュメールで開発された円筒印章には宗教的な印章も存在し、竜、或いは蛇の怪物を模したと思しき図像が認められます。それは大蛇の同体に角と足を付けたというものであり、一般化している竜、即ちドラゴンの原型がシュメールにあったという事が伺えます。

後述する中国のような竜とは違い、古代シュメールの世界においては一概に水といっても竜は洪水や濁流と結び付けられており、英雄に対峙される側のものとして認識されていました。

この龍退治の説話を継承したのが南メソポタミアを制したバビロニアであり、その神話を語るものが『エヌマ・エリシュ』です。

バビロニア神話の創世記とも言える文書ですが、英雄神マルドゥクが海神ティアマトを討ち、その亡骸から天地を創造するという説話が語られています。

このティアマトこそが原初の水神にして「洪水を起こす竜」であり、討ち倒される竜の最古の例となる訳です。

反秩序の象徴としての竜というイメージを最初に打ち立てた、という事ですね。

二つ目がイスラエルのレヴィアタン。

上述のメソポタミアの神話はユダヤの人々の旧約聖書の中にも持ち込まれ、旧約聖書『詩編』『ヨブ記』『イザヤ書』といった文書に語られるレヴィアタンも、その起源をメソポタミアやその周辺地域の神話に原型を持ちます。

「ノアの方舟」の原型がシュメール神話や『ギルガメシュ叙事詩』『アトラ・ハシース物語』といったメソポタミアの伝承に求められるというのは有名な話ですが、それ以外にもイスラエルの人々が継承した神話も多く見受けられます。

旧約聖書におけるレビヤタンは『詩編』の中では以下のように描かれます。

「あなた、御力をもって海を分け、大水の上で竜の頭を砕かれました。レビヤタンの頭を砕き、それを砂漠の民の食糧とされたのもあなたです。」(詩編74:13-14)

ここでは神ヤハウェによって頭を打ち砕かれると説かれていますが、一方で『イザヤ書』の中で「水におる蛇」と述べられています。つまり、ティアマトと同様に神に倒される存在としての位置付けられています。

更に興味深いのは、ヤハウェが元々シリア・パレスチナ方面の天候神を原型としている事に加え、天候神による竜退治が他のオリエント世界の神話にも見受けられるという点です。

ヤハウェはシリア北部に伝わるウガリット神話という体系の中ではアシェラトという女神の対偶神に位置しており、その神話体系の主神である嵐の神バアルも同様に竜を退治する神として君臨しています。

バアルは旧約聖書の中で異教神として何度も登場しますが、バアルはカナン地域(地中海やヨルダン川、死海に挟まれた地域一帯)で広く信仰された豊穣神でした。

神話において、バアルは河川を支配する七頭の竜ロタンを退治すると語られますが、ロタンという名はヘブライ語におけるレヴィアタンに相当する語であるとされます。

天候神による竜の退治、という点ではヤハウェとバアルは互いに近似し、神による竜の討伐という括りで言うのであればバビロニア神話と同じ系統の神話であると言えます。

そして、竜が悪魔の化身であり、神に敵対するという価値観を明確に定義したのは新約聖書『ヨハネの黙示録』に登場する赤い竜でしょう。

世界の終末と最後の審判、パトモス島でヨハネが視た神秘的なビジョンが数多く語られる黙示録ですが、その中ではミカエルと戦った赤い竜が『創世記』においてアダムとイヴを惑わした蛇と同一視されています。

抜粋していきましょう。

「さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが、竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが、勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は、投げ落とされた」

(ヨハネの黙示録12:7-9)

大天使として名高いミカエルによるこの赤い竜の討伐というのは汎世界的に見られる龍退治の説話の系譜であると言えるでしょう。

赤い竜は七つの頭を持ちますが、この部分はカナン神話のロタン、またティアマトの子の一人の「七頭の大蛇」にも見られるものですね。

キリスト教の影響により、確かに竜と蛇が結び付き悪魔の化身であるとする認識が一般化しましたが、キリスト教に限らず西洋では蛇は竜と同一視されており、神に討たれる神話が語られていました。

〇東洋の竜

では、日本や中国、インドにおける竜はどうなのか。

東洋世界における龍は、大まかに分けて二つのタイプが存在しています。

まず一つ目は、中国で生まれた龍です。最もイメージし易いものであれば、「まんが日本昔話」のOPで子供が乗っている龍、あとは「千と千尋の神隠し」の竜の状態のハクが相当するでしょう。ハクは河の神様な訳ですが、龍は実際に水の神様として篤く信仰されている存在です。

よく「龍神は水場に棲む」という話を聞く事があると思いますが、それにはれっきとした理由がある訳です。

中国の思想における龍であれば、五行思想の中核を為す黄龍などは重要視されていますが、黄龍と同一視され、『山海経』に記される応竜は水を蓄えて雨を齎す存在として知られています。

このように、中国における龍は水のシンボルとしても考えられており、実際に、戦国時代に成立した『菅子』には「龍は水から生ず」と記述されていました。

他にも、中国の黄河には「河伯」という龍も存在していました。この龍は若い女性を生贄として求めたとされ、旱(ひでり)の時、また黄河が氾濫した時に雨乞いを求めたり、氾濫を治める目的で信仰されていました。

中国各地では龍の模型を用いた雨乞いの儀式が古くから行われていたとされており、『山海経』の中では「旱したときには応竜の状をまねると大雨が降り出す」と説かれています。こういった風習はまだ現代の中国でも見られるみたいですね。

後漢代の時代に仏教が伝来すると、後述する仏教の龍王を祀る霊廟が設けられ、仏教に基く雨乞いが普及していきます。日本人はこの雨乞いの儀礼を模したという解釈も可能で、『日本書紀』の皇極天皇の項では

「二十五日、群臣が語り合って、「村々の祝部(神官)の教えに従って、牛馬を殺して諸社の神に祈ったり、あるいは市を別の場所に移したり、また河の神に祈ったりしたが、雨乞いの効き目はなかった」と語り合うと、蘇我大臣は、「寺々で大乗経典を転読(ひろい読み)しよう。仏の教えに従い、悔過(過ちを改める)して、うやうやしく雨乞いしよう」といった。」

(宇治谷孟訳『全現代語訳 日本書紀(下)』講談社、2002年、137P)

と、雨乞いの儀式に際して河の神に祈ったという記録が残されています。この雨乞いに関しては密教的な要素も習合していると考えられていますね。

二つ目は、インドに起源を持つナーガ。

古代インドの神話に語られるナーガは時に怪物、時に神として語られる事もありますが、元来は蛇は蛇でもコブラを神格化した存在でした。

中国に仏教と仏典が伝来し、それを漢訳した時に古代中国の仏僧たちはこのナーガを「龍」、ナーガラージャを「龍王」と訳していきました。即ち、古代インドの龍を中国由来の龍を用いて理解したんですね。

仏典に現れる龍王は難陀・跋難陀・娑伽羅・和修吉・徳叉伽・阿那婆達多・魔那斯・優鉢羅の八人から構成されます。「八大龍王」と総称され、仏法守護の神として信仰されていますね。

三十三間堂に仏像があったりしますが、娑伽羅龍王なら浅草寺の手水鉢にあったりするので興味ある方は是非。

これらの八大龍王は中国における龍と同じく雨と水を司る神としての側面も併せ持っており、空海は善女龍王をインドの無熱悩池(むねつのうち)という、ヒマラヤの上に位置する神話上の川の水源から勧請したという伝承も残っています。

インドにおける仏教以前の蛇の像として最も知られるのはやはりヴリトラ辺りでしょうか。この蛇は別名「アヒ」と呼ばれ、「障碍物」の意を持ち、邪神のようにも捉えられています。しかし一応の象徴として水の神でもありました。

バラモン教の聖典『リグ・ヴェーダ』においては以下のような賛歌があります。抜粋してみましょう。

「私は今宣らん、インドラの武勲〔の数々〕を、ヴァジュラ(電撃)手に持つ〔神〕が最初になしとげたところの。彼はアヒ(「蛇」=ヴリトラ)を殺し、水を穿ちいだし、山々の脾腹を切り裂けり。」

(辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ賛歌』岩波書店、2019年、150p)

この部分から、ヴリトラは水を体内に蓄積し、インドラが殺す事によって大地に雨を齎すというサイクルが見受けられます。明確に神として信仰される事はありませんでしたが、確かに雨、及び水というシンボルとの関連性も持ち合わせていた事が伺えますね。

仏教の隆盛に対し、周囲の土着の信仰を吸収して誕生したヒンドゥー教においても蛇は信仰される側の存在として現れていきます。例えば世界の維持を司り、太陽神を原型とするヴィシュヌ神は原初の海を漂うアナンタ(シェーシャ)の上で瞑想すると語られ、三神一体の思想において「創造の為の破壊」を司るシヴァ神も身体に蛇を纏う図像で描かれます。

密教においても、明王の一尊である軍荼利明王は蛇を纏う図像で知られ、この場合の蛇はインドのヨーガの伝統におけるチャクラの一つのクンダリニーと結びついています。

中国の龍もインドのナーガも、双方ともに「水」という豊饒のシンボルであり、そもそも蛇という生物自体が不老不死や循環を象徴する生き物です。

月姫リメイクではその辺りはマーリオゥが説明してくれてましたね。ミハイル・ロア・バルダム何某の異名も、蛇が不老不死、循環、永劫回帰を意味する事に因みます。

水は創造以前の混沌の象徴でもあり、旧約聖書『創世記』の天地創造の項では

「神は言われた。「水の中に大空あれ。水と水を分けよ。」神は大空を造り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。」(創世記1:7)

「神は言われた。「天の下の水は一つ所に集まれ。乾いた所が現れよ。」そのようになった。神は乾いた所を地と呼び、水の集まった所を海を呼ばれた」(創世記1:9-10)

と、天地が水から分離して創られて行く過程が描かれています。

また、水からの創造に近いイメージにおいては、神話における「世界卵」という創世神話のモチーフも挙げられます。

ツングースカで太公望が用いていた魔術理論。

固有結界にも当て嵌まるものですが、これは原初に存在する「卵」、また曖昧な、形のないものから万物が創造されていくというタイプのもので、類例としてはギリシア・エジプト・フェニキア・カナン・チベット・インド・ベトナム・中国・シベリア・インドネシア・ハワイなどの神話に見る事が出来ます。

割れた卵から世界が出来る場合、多くは上半分が天空、下半分が大地に変じていきます。また、割れた卵は金と銀になる場合もあり、『チャンドーギャ・ウパニシャッド』にはこう記述されています。

「初めは非存在しかなかった。それが存在になった。大きくなり、卵に姿を変えた。まる一年眠り、割れた。2つの殻の破片が現れた。一方は金、一方は銀になった。」

去年の年末特番のキービジュアルにもあった卵、アレは世界卵ですし、その辺りの話もしていましたね。

卵は生命の根源、転じて生命の種を象徴し、宇宙全体の再生のシンボルでもあります。古代ギリシアの密儀であるオルフェウス教では女神と蛇が交わった結果宇宙の卵をかえしたと語られています。

卵は金と銀になり、錬金術の思想においては金と銀は太陽と月という対比に応用される事がありますが、太陽と月、蛇と卵はいずれも豊饒のシンボリズムを内包しているものとして知られますね。

エルゴの喰らった二柱目の神

エルゴが喰らった神のうち、二柱目は恐らく3巻で明らかになると思われますが、上巻で出た情報を整理しておきましょう。

⑴白若瓏が喰った神と神話上の関係を持つ。

⑵西洋ではなく、神として信仰される東洋における龍に関連。

⑶ラティオ曰く地中海世界⇒インド⇒中国へと伝番している

⑷多くの側面、化身、派生形を内在する神格

これらの条件に合致し、尚且つ「水」の概念を内包する神格である必要があります。

インド⇒中国という流れがある以上は仏教、そしてその源流となるインド周辺の神格であろうかとは思っていましたが、地中海を起源として見るとなると大分ハードルが上がってくるのかと。

『神を喰らった男』では一柱目の神として斉天大聖、つまり孫悟空を喰らっている事が判明しました。斉天大聖はその異名を「花果山水簾洞美猴王」として、古代中国における水の妖怪無支祁を原型とします。

加えて「腕」の概念も内包する神となると絞り込みが大分ハードル上がりますね。

個人的にですが、地中海世界とインドが繋がり、宗教のシンクレティズムが発生したタイミングであれば『冒険』の1巻でも言及されたヘレニズム期(紀元前323-30)だと推測できます。

アレクサンドロス大王、即ちイスカンダルの死後より始まった一つの時代ですが、この時代の特色と言えば古代オリエントとギリシアの文化、宗教の習合です。

イスカンダルは異国の神に対しても友好的に接し、オリエントの神々をギリシアの神々と同一視していきました。その例がエジプトの最高神アメンです。アメンは神々の王であり、イスカンダルはゼウスと同一であるとしました。他にもフェニキアの都市ティルスの都市神であるメルカルトはヘラクレスと同一視された事で知られています。

ギリシアの文化は遠いインドの仏教美術にも影響を与えており、金剛力士、執金剛神などはその源流をギリシア神話のヘラクレスに遡り、七福神として知られる毘沙門天もヘルメスを源流に持ちます。

仏教はインドで成立し、中国を経て日本へと入ってきているのでインドでギリシアの神の影響を受けた仏像・仏像が成立⇒中国から日本へと到来と考えればその辺りも問題は解決するのかなと。

明日の答え合わせが楽しみですな。

最後に

最後に少し宣伝をさせて頂きます。

既に知っている方もいらっしゃると思いますが、世界の神話・宗教を専門に扱っているサイト「Mythpedia」にて「樹木」名義で記事を書かせて頂いています。

カバラやグノーシス主義、神話における文化英雄など色々書いてますので興味のある方は是非どうぞ。

それともう一つ、現在進行形で『小説家になろう』『ノベルアップ+』にて小説を投稿しております。

https://ncode.syosetu.com/n4613fs/

神話・魔術・神秘主義の要素を割かし多めに盛り込み、魔術理論などに関しては手元の資料を引っ張り出して出来る範囲で考証しています。

文体は三人称、フォロワーの型月のオタクには「空の境界の俯瞰風景が好きなら読める」って言われました。文体は多分何処かしらできのこを意識しているんだと思います。

感想貰えるとクソ程嬉しいのでどうか宜しくお願い致します。

長々とこんな駄文を読んで頂き、本日は誠にありがとうございます。

明日には『冒険』の最新巻、そして三月には待ちに待った『Fake』の七巻と、去年の夏からの型月ラッシュはまだ終わってはいません。

何処ぞの鋼の大地やらの限界集落を除き、まだまだ供給はありますので楽しんでいきましょう。

最後に参考文献の方を載せておきますので、気になる書籍などありましたら是非書店へ。

参考文献

J・ガライ著、中村凪子訳『シンボル・イメージ小事典』社会思想社、1992年

金光仁三郎ほか訳『世界シンボル大事典』大修館書店、2002年

宇治谷孟訳『日本書紀(下)全現代語訳』講談社、2002年

田中公明著『仏教図像学 インドに仏教美術の起源を探る』春秋社、2015年

岡田温司著『天使とは何か』中央公論新社、2016年

荒川紘著『龍の起源』紀伊國屋書店、2017年

後藤明著『世界神話学入門』講談社、2017年

小林登志子著『古代オリエントの神々』中央公論新社、2019年

辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ賛歌』岩波書店、2019年

田中圭志著『宗教図像学入門』中央公論新社、2021年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?