尾﨑正彦先生の授業解説セミナーから見えるもの

チーム算数のたいがです。

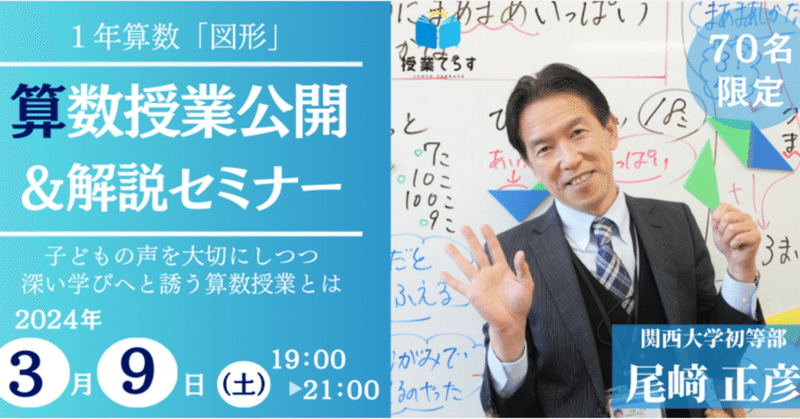

3月9日(土)に行われた,尾﨑正彦先生の授業解説セミナーから学んだことをまとめました。

授業動画を逐一止め,そこで入る尾﨑先生の解説を聞くと,尾崎先生の見方を通してより授業がクリアに見える。

そんな,学び多きセミナーとなりました!

授業の内容や尾﨑学級の子どもたち素晴らしい学びの姿は他の方も記事にして下さっているので,今回は主に自分の視点から。

尾﨑先生の授業づくりと働きかけの緻密さ

尾﨑先生の授業では,子どもたちの学びのエネルギーが持続し続けます。

1時間を通して,尻すぼみになることがない。圧巻です!

初めから終わりまで,子どもたちが活発に思考し,発言し,活動しながら1時間を終え,そうすると次の時間にもそのエネルギーが持ち込まれていく。ひいては,単元を通して学びのエネルギー,その思考が脈をもった状態で続いていく。

そんな授業を子どもたちと創り出しています。

そのような授業の裏側には,尾﨑先生の緻密さが溢れていました。

【緻密さ①】学びの土台から子どもを落とさない「見取り」と「対応」

1年生の子どもたちをしっかりと話し合いに参加させ,学習内容を理解させる。

そのためには1時間の中で子どもたちそれぞれが「学びの土台」に乗れているかどうかを確かめながら,時には働きかけていく必要があります。

「今,あの子は話をちゃんと聞けているか」「この子の発言をどのくらいの子たちが理解できたか」など…。

子どもたちが活発に話していてダイナミックだと,授業の雰囲気に目がいき,授業者のこういった「見取り」と「対応」の部分は見落としそうになります。

尾﨑先生は以下のような方法を取りながら,丁寧に,多くの子を「学びの土台」へと上げていきました。

・繰り返し説明させる

→発言した子とは別の子を指名し,発言を確認する。

・指で指させる,手で示させる

→どの部分について言っているのかを指で指したり,どう考えているのかをハンドサインで示したりすることを,全員に求める。

・子どもを修羅場に立たせる

→話を理解した子は着席させ,理解できていない子は立たせる。着席した子には繰り返し説明させる。

・ペアで再現させる

→話し合いではなく,今話している内容について理解できたことをその場で再現させる。

このようなことを授業の状況に応じて働きかけ,どの子も落とさないようにする。

「特に1年生では,指示が全員に通ると思っていてはいけない。」と尾﨑先生は仰られていました。

授業者が見取りを怠らず,適宜対応していかなければなりませんね。

1年生に限らず,1時間の授業のあらゆる場面において,「学びの土台」に乗れずに振り落とされていく子どもはいます。

もしかしたら,問題文を書いたその時点から,落ちている子もいるかもしれない。

そんな風に自分の教室をもう1度振り返りました。

【緻密さ②】「ズレ」を表出させ,学びのエネルギーを引き出す

尾﨑先生は常に,「ズレ」を授業の中に表出させることが,子どもが主体的に学ぶためにとても大切であると述べられてきました。

その「ズレ」を主に以下の4つに分類されています。

①友達の考えとのズレ

②予想とのズレ

③感覚とのズレ

④既習とのズレ

尾﨑先生はこの4つのズレを,1単位時間のみならず1単元の中に表出させることで,子どもたちの学びのエネルギーを引き出しながら授業を作り出しておられます。

前時での「ぴたっとはまあまあいっぱいある」というのは,子どもたちの感覚や既習から表出したものでした。

今回の授業は,この部分の確認と実験から始まります。

まず大きく子どもたちのエネルギーが引き出されたのは,ある子が合同な形を提示した場面ではないでしょうか。

この友達の考えは,自分の考えとは違う。

そのことから,「ちがうよ!だって…」といった気持ちが引き出されてきます。

今回の実験において,合同な図形を種類数としては同一とみなすことは重要です。

このズレから,必要感をもって,この部分が子どもたちの手で確認されていきました。

そして、実際に確かめていくと、3つしか見つからないことが分かります。

おそらく子どもたちは、予想した「まあまあいっぱい」よりは少ないと感じたことでしょう。

だからこそ、「3まいだったら…」と問題場面を拡張する声が生まれてきます。

また授業が一層面白くなるのは,授業の後段部分です。

やはり尾﨑先生は,授業を2段階で構成されているようにも感じます。

「さんかく2つのときはぴたっとは3しゅるいだから,3つのときは4しゅるいある。」

「だから,4つのときは5しゅるいあるとおもう。」

このことを実感をもって,予想していった子どもたちは,4つの時について問題場面を拡張し,実験していきます。

元々はここまでを1時間として構成されていたようですが,この部分は次時へと持ち越していきました。

2つの時,3つの時の中で関数的な見方を価値づけていきつつも,この4つの時には子どもたちの予想・感覚・既習とのズレが表出するようになっています。

次時での子どもたちの熱中ぶりが,目に浮かぶようです…!

このような逆説となるようなズレを常に位置付けることにより,子どもは自ら学ぶようになるのだと,尾﨑先生の授業からありありと学ぶことができました。

おわりに

学ぶべきは「指導観」

この他にも,参加された方からの視点からの質問にお答えする尾﨑先生の返答が興味深く,まだまだお話が聞きたいなと思いました。

たくさんの方に参加して頂いたからこそ,より学びが深まるセミナーとなりました!

自分としては,尾﨑先生が解説して下さった部分を尾﨑先生の「教材研究力」「指導技術」として注目するのではなく,これが尾﨑先生の「指導観」であると捉えて,子どもと向き合う自分の姿に生かさなければならないと感じます。

これらをテクニック的に用いても,きっと尾﨑先生のような授業には至らない。

真に尾﨑先生から勉強させて頂きたいのは,このような緻密さの裏にある,尾﨑先生の姿勢です。

3月23日の対面セミナーも本当に楽しみだなぁ!!と改めて思い,ワクワクが持続するセミナーとなりました!!

それでは,また!

たいが_南大我@京都

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?