Part2 高分子系建築材料に関する熱劣化とその試験

建材試験センターの機関誌「建材試験情報」で2013年6月~2015年6月にかけて連載していた基礎講座「有機系建築材料の劣化因子とその試験」をNOTEにてアーカイブしています。(一部加筆修正)

PART2は2014年9月号からです。

1.はじめに

建築物には,仕上げ材,防水材,床材などさまざまな高分子系建築材料が使われています。これらの高分子系建築材料は,紫外線,熱,水などの影響を複合的に受け,徐々に性能が低下します。PART1でもご紹介しましたが,劣化因子の中でも特に熱は,高分子系材料の多くの劣化要因として考えられています。今回は,外装材,内装材ともに劣化の重要因子として考えられている熱劣化について解説します。

2. 高分子系建築材料の熱劣化

プラスチックや合成樹脂などの高分子系建築材料は,熱により物性が変化します。物性変化には可逆的な変化と不可逆的な変化があります。可逆的な変化とは,例えば熱により温度が上昇し材質が一時的に軟化したりする現象で,熱が取り除かれ元の温度に戻れば材質は元の状態に戻ります。一方,不可逆的な変化は,熱により温度が上昇し,高分子系建築材料の化学構造自体が変化してしまう現象で,熱が取り除かれても材質は元の状態には戻りません。結果として色の変化や強度の低下などの変化が起こります。この不可逆的な変化を熱劣化と言います。

熱劣化には,熱分解と熱酸化があります。高分子系建築材料は,多数の原子が共有結合により主鎖を構成した,分子量10,000を超えるものから構成されています。熱分解は,経時的な熱の作用により,主鎖が分解したり,高分子から低分子への解重合を起こしたりする現象です。一方,熱酸化は,酸素の存在下で熱が与えられることで酸化反応を連鎖的に起こす現象を指します。

熱劣化試験は,高分子系建築材料の中でも直射日光や外気にさらされる防水材料,外装材料などに対し,長期安定性を評価する上で非常に重要です。

3. 熱劣化試験に関する試験規格

3.1 熱劣化試験の試験条件と評価項目

現在,高分子系建築材料に対するさまざまな熱劣化試験方法は,日本産業規格(JIS)や建築学会建築工事標準仕様書(JASS)などに規定されています。一般的な方法は以下の通りです。

高温に保たれた試験槽の中に試験片を静置し,一定時間高温環境下に暴露することで熱劣化処理を行います。その後,熱劣化処理を行った試験片と熱劣化処理を行っていない試験片の物性をそれぞれ確認・比較することで,劣化の程度を評価します。熱劣化処理の試験条件は,評価する対象の高分子系建築材料が実際に使用される環境での最高温度や,材料に要求される寿命を勘案して,温度や処理の期間が規定されています。表1は高分子系建築材料に対する熱劣化試験における試験条件および評価項目をまとめたものです。

表1 高分子系建築材料の熱劣化関係規格一覧(主なもの)

3.2 強制循環形熱老化試験機(ギヤー式老化試験機)

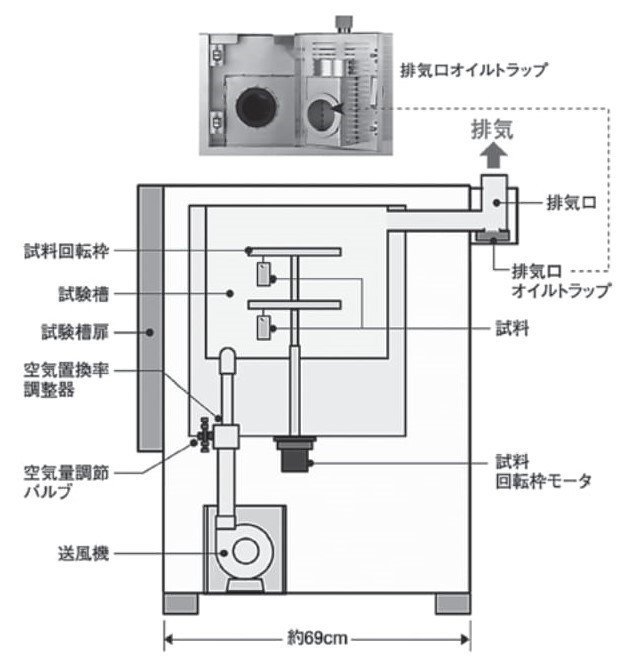

例としてJIS K 6257(加流ゴム及び熱可塑性ゴム―熱老化特性の求め方)には,強制循環形熱老化試験機(縦風式または横風式)を使用した熱劣化試験方法が規定されており,横風式の試験装置はギヤー式老化試験機として広く知られています。この試験で行われる熱劣化処理では,酸化による熱劣化の程度を勘案し,試験槽内の空気を1時間に3~10回の空気置換率で外気と入れ替えることが規定されています(ギヤー式老化試験機の一例:図1)。この時の試験槽内の風速は0.5~1.5m/sと管理されています。この規定により,試験で用いる試験槽によって酸化による熱劣化の程度が異なることを避けることができます。

図1 ギヤー式老化試験機の一例(上:正面,下:側面)

3.3 空気循環式恒温槽

一方,空気循環式恒温槽を用いることを規定したJISにおける熱劣化試験方法の場合,空気置換率は1時間あたり50回/h以上となるのが一般的で,装置によっては150回/hを超えることもあります。このため,試験対象となる材料は空気中の酸素の影響を大きく受けると考えられます。また,槽内の風速も特に規定されていないため,熱劣化試験を行う場合には,対象材料の熱特性を考慮し,試験装置の条件や試験片の配置方法を考慮する必要があります。

4. まとめ

高分子系建築材料の熱劣化の程度は,材料の種類,施工される部位,使用される期間などにより大きく異なる場合があります。そのため,実際に晒される温熱環境を適切に反映した試験条件を選定することが非常に重要です。文献1)では,高分子系建築材料などの建築仕上材料について,熱劣化などの耐久性に関する試験方法が調査されており,壁・屋根・床などの部位毎に整理されています。表1に示すように,熱劣化に対する試験方法には,非常に数多くの種類がありますが,これらの調査結果などが,性能を把握したい材料に対して適切な試験方法を選択して評価を行っていただきたいと思います。

【参考文献】

1)日本建築学会関東支部編:建築仕上材料の性能試験方法,1991.

<執筆者:中央試験所 材料グループ(当時) 清水市郎>

<試験の問い合わせ先>

総合試験ユニット

中央試験所 材料グループ

TEL:048-935-1992

FAX:048-931-9137

西日本試験所 試験課

TEL:0836-72-1223

FAX:0836-72-1960

https://www.jtccm.or.jp/biz/hinsei/zai/tabid/110/Default.aspx