令和2年度土木学会全国大会 基調講演「何を育み何を変えるか~土木の原点と組織文化の視点から~」

土木学会事務局です。

オンライン開催の令和2年度土木学会全国大会は無事終了いたしました。

今回はCovid-19の影響下での新たな試みでしたが、今後の学会活動の展開にも繋がるものだったのではないかと思っております。

ここで、全国大会全体行事の初め、9月9日にライブ配信された家田 仁 第108代土木学会会長の基調講演の内容を文章にて公開いたします。多くの方にご覧頂ければと思います。

~~~~~~~~~~~~

イントロダクション

初代会長の古市公威先生が1914年に講演されて以来、土木学会では、毎年、時の会長が格調高い講演を行ってきた。そのような連綿と続く鎖の末端に連なって講演する機会をいただくというのは誠に名誉なことだが、同時に私にとっては大きなプレッシャーだ。誰か講演しなかった会長はいないものかと歴代会長の講演をざっとレビューしてみた。そうしたところお一人だけ発見した。1944年-1945年、他ならぬ太平洋戦争の終戦をまたぐ時に務められた鈴木雅次第32代会長である。ちなみに、この方は内務省の港湾官僚で(後に設立された土木計画学研究委員会の初代委員長でもある)、臨海工業地帯開発の先駆者という功績から文化勲章を授与された今もって唯一の土木人である。これでは、私ごときが講演をしないという選択肢はありえない。

仕方がないので、歴代会長がどんな話をされてきたのか、土木図書館に行って学会誌をざっと紐解いてみた。そうしたところ、歴代会長の講演には、大別して3つのジャンルがあることがわかった。一つは、ご自分の専門領域を反映した学術的・技術的な内容、二つ目は、時代認識を踏まえて土木界が何に取り組むべきか大所高所から論じるもの、さらにもう一つが土木に携わる人間のものの考え方や姿勢、組織のあり方に関する話である。古市初代会長の「将ニ将タル…」で有名な講演もこれに当たり、その後も幾人もの会長がこのジャンルの話をされている。

さあ、どうするか?例えば、第二のジャンルであれば、インフラ政策のあり方について、私は「水平展開から垂直展開へのシフト」といったあたりを主唱してきたので、そうした話をしてもいいかな?とも思う。しかし、考えてみると当会の会員は極めて幅の広い技術分野と業務領域にまたがっているので、身の程知らずにも何か土木界全体の共通するベースに関して参考となるような話ができないものかとあれこれ考えた。

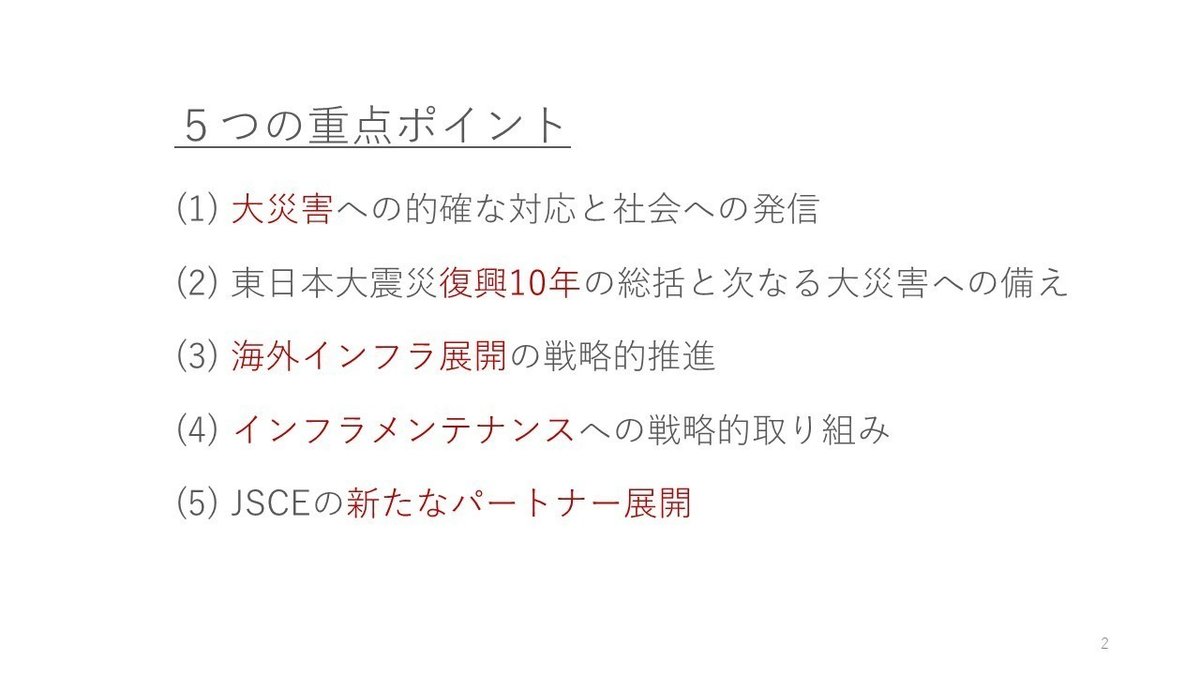

ところで、今年は土木学会が「JSCE2020」を定め、4つの重要施策をスタートさせた年である。また、それらに加えて私自身も6月の会長就任時に「5つの重点ポイント」を発表し、具体的施策を進めてきた。(これについては後ほど簡単に進捗報告する。)しかし、そうした具体的な諸施策とは別に、私たちの組織文化とか体質といったもっと奥深いメンタルなところで、土木界全体が原点に立ち戻って自己認識し、あるいは育成し、あるいは思い切った転換を図るべき点も少なくないのではないかと漠然と感じてきた。もちろん、人口減少や、温暖化に伴う災害の激甚化、インフラメンテナンスなど様々な重要課題に対する個々の施策はもちろん重要だが、後述する「内在的な危機」に直面する今、私たちはメンタルなレベルでの自己転換を通じて、危機を乗り越え、次なる飛躍に繋げていくことが必要なのではないかと思う。

そこで、土木学会誌の鎌田敏郎・前編集委員長に無理を聞いてもらい、今年の7月号から会誌冒頭に会長理事会特別シリーズというのを入れてもらい、土木界のメンタルな基盤に関わる話題について、1年間にわたって毎月座談会で論じ、会員諸氏に逐次問題提起することにした。その企画作業や座談会を進める中で縷々考えるうちに、一連のテーマ群のいわばハブ(=クロスポイント)にあたる最も核心的部分について、私の考えを話してみようかと思うようになった。そんなわけで、私の話は前述した歴代会長講演の第3のジャンルの末端に位置することとなった。しかし、何しろ初代古市会長以来、何人もの先輩が取り上げているある意味で「重いテーマ」である。うまくお話しする自信は全くないが、先輩方の言葉も引用しながら述べてみようと思う。

5つの重点ポイントのその後

とはいえ、まずは先述した5つの重点ポイントについて、進捗状況を簡単に報告する。これらはいずれも、昨年の次期会長就任の頃から準備してきたものだが、実はその起源はさらに遡る。私は、2011年と12年の2ヶ年度、副会長を務めたが、2011年は東日本大震災、2012年は笹子トンネル天井版落下事故といずれもクライシスの年で、当時の会長諸先輩とはお話する機会が少なくなかった。重点ポイントも、例えば、災害対応や震災復興については阪田憲次第98代会長、市民との協働は山本卓朗第99代会長、メンテナンスは橋本鋼太郎第101代会長との対話の中で温めてきたものである。

さて、第1のポイントは、「大災害への的確な対応と社会への発信」である。これについては、今回の新型コロナウィルス禍に際し、会長を委員長とし様々な分野の専門家をメンバーとする「パンデミック特別検討会」を設置し、短期施策から長期的なインフラ整備のあり方まで幅広く検討し、7月には土木学会としての声明を発表した。

また、本年7月の九州豪雨の後、近年の豪雨災害の激甚化と多発化を踏まえ、会長を委員長とし、水工学や土地利用制度などの専門家をメンバーとする「豪雨災害対策総合検討会」の常設を決定した。今後は、治水の新たな理念的枠組みと施策コンセプトを社会に提案していく予定である。

さらに高位の課題としては、(防災性に限定するものではないが)わが国の国土とインフラの(国際的相場も視野においた)「実力評価」に取り組むことを考えている。

第2のポイントは、「東日本大震災復興10年の総括と次なる大災害への備え」である。本年は2011年の東日本大震災復興10年という節目の年にあたり、これまで実施してきた復興活動の良き点と反省すべき点を総括し、今後予想される大災害への備えに積極的に活かすため、実行委員会(羽藤英二委員長)を設置し、来年夏まで4回にわたって「リレーシンポジウム」を行う。その第1回は7月に仙台にて、第2回は9月に南海トラフ地震もにらみ名古屋で、どちらもウェビナー方式で行った。さらに来年3月には福島にて、5月か6月には東京で最終回を開催する。

第3のポイントは、「海外インフラ展開の戦略的推進」であるが、その重要性には多言を要さない。6月には、産官学の専門家をメンバーに、森昌文氏を委員長として、「今後の海外インフラ展開に向けた変革のあり方検討会」を発足させた。今後は、逐次、社会に向けて提言を発信していく。学会誌の本年4月号からは、「日本インフラの強さとオリジナリティ」という長期シリーズを開始した。また、9月中旬には、当会も協力団体となり、昨年に引き続き「海外インフラ展開人材養成プログラム」の第2回を実施する。

第4のポイントには、「インフラメンテナンスへの戦略的取り組み」を掲げている。メンテナンスは、片時も看過されてはならない必須の基礎的活動であり、土木学会にインフラメンテナンスを力強くかつ恒常的に位置づけるため、既存の関連委員会を発展的に統合し、会長を委員長とする「インフラメンテナンス総合委員会」を常設委員会としてスタートさせた。

第5のポイントは、「JSCEの新たなパートナー展開」である。本来、インフラや国土の整備あるいはマネジメントは、施設管理のサイドに立つプロフェッショナルと、インフラや国土そして私たちの仕事に関心を寄せ様々な活動をしている一般の人たちとが密接に協力することによって初めて充実させることができる。また、インフラメンテナンスや防災などの業務は、地方公共団体などの技術職員や地方の民間企業などが主な担い手となっている。土木学会とそうした人々や団体との間の協力関係は、これまで必ずしも十分ではなかったが、これを抜本的に改善し、緊密化するため、いくつか具体的方策を進めつつある。

まず、自治体の人たちを主な対象に、出張や大きな金銭負担を要さないウェビナーを使った大規模なセミナーシリーズを11月から開始する。これはインフラメンテナンス総合委員会・アクティビティ部会(岩城一郎部会長)を中心に実施する。また、大西精治副会長を中心に、インフラの協働活動などを行っている市民団体と土木学会でパートナー協定を結び、情報交換や広報活動などを互恵的に広げる新たな制度を創設すべく準備中である。さらに、こうした活動に必要な情報交換のツールとして、土木学会誌とは別途、各地方支部の連携をベースにした新たな情報メディアの創設についても検討を開始した。

3つの内在的危機

では、本日の本題に入る。日本社会も土木界も、人口減少・温暖化・グローバリゼーションのひずみ、あるいは今回のようなパンデミックなど多岐にわたる課題に直面している。諸課題に真摯に取り組むことの重要性は改めて述べるまでもない。しかし、それらとは別次元で、私たちは内在する深刻な3つの危機に直面している。

第1の危機は「日本の存在感への懸念」である。世界全体に対する日本のGDPのシェアは、この20年間で13%から6%へと半減し、1人当たりのGDPでみても、かつての日本は世界2位であったが、現在では26位にまで低下した。人口減少の中、1人当たりの生産を上げなくては国力が低下してしまうが、状況は深刻である。株式時価総額でみた世界の企業のランキングでは、1989年にはトップ30社の中に日本企業が21社も占めていたが、今や1社たりとも入らない。こうした状況の中、寺島実郎氏は、近著の中で、「埋没の中での低迷を『安定』ととり違え、あるいは自らにそう言い聞かせている人たちが多い」という趣旨を述べている。状況そのものよりも、むしろ危機を危機と認識しないことの方が深刻かもしれない。

第2の危機は、「日本の技術やシステムの先進性への懸念」である。日本人の2000年以降のノーベル賞受賞者は13人で、米英に次ぎ、フランスとともに世界第3位となっている。しかし、これを人口当たり受賞者数にすると状況は一変する。英米、スイス、北欧諸国、フランスなどが高く、日本はドイツとともにかなり低くなってしまう。そのほか、自然科学分野の論文数では、最近3年間について調べたものによると、日本は6万5000本であるのに対して、米国は28万本と人口比を考慮しても圧倒的に多く、また中国はついに米国を抜き30万6000本という勢いである。

その中国のインフラをみると、現在、高速道路延長は日本の10倍、高速鉄道の路線延長は日本の8倍となっている。建設マーケットもけた違いだ。技術というものは、たくさんの仕事をする中でこそ進化していくものである。中国も今後は、ICT分野ばかりでなく、多くの分野で少なからぬ成果を出していくだろう。先の5つの重点ポイントにも挙げたように、わが国も海外マーケットなどで、「多くの仕事」をする方向にビジネスの舵を切り、「活力」を増進していくことが不可欠だろう。

第3の危機は、「日本の勤労者のモチベーションへの懸念」だ。吉野太喜氏の「平成の通信簿」によると、海外の調査会社の行った勤労者の「やる気」に関する国際比較で、わが国は139ヶ国中、驚いたことに132位という低さという。技能オリンピックもかつては日本の独壇場だったが、このごろはスイスや韓国などが台頭し、日本は上位に入れない状況だ。近年の人口当たりの博士取得者数は先進国のほとんどの国々で年々増加してきたが、日本だけは逆に低下している。日本社会は、相対的にはいわば「低学歴化」しているわけである。

危機は飛躍のチャンスでもある

このような状況は、まちがいなく危機といえよう。しかし、日本人のメンタリティを考えると、こうした危機を各々が自認することによって起死回生し、新た発展のチャンスに転換する可能性がある。

第37代会長の吉田徳次郎先生は、1950年の会長講演で「日本の土木技術は、英米に比べて、少なくとも20年から30年遅れてしまった」と述べている。それから約30年間たって1979年になると、米国の社会学者エズラ・ヴォーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と、贔屓の引き倒しのような本を書いたほどに、日本は立派な技術国に成長した。これは私たちの先輩が、実に多くの仕事と向き合い、科学や技術に挑戦し、それを果敢に実践してきた結果である。

新型コロナウィルスのパンデミックは多くの罹病者や死者、そして大きな経済被害をもたらしている。世界中が共通の災禍に見舞われた中で、各国における対応がメディアによって発信され、その差異が相互に比較可能になっている点は通常の自然災害や戦争の災禍と大きく異なっている。例えば、強制されなくても外出を自粛し、マスク着用や手洗いなどの衛生習慣も定着している個々の日本人の社会道徳観は国際的に見ても決して悪い方ではなかった一方で、日本の情報基盤や行政のデジタル化あるいはワークスタイル改善などの歴然とした遅れは多くの日本人が認識した。危機感を転換と飛躍のスタート点として、こうした弱点を早期に克服することができれば、相当な生産性向上につなげていけるのではないかと思う。

前述の3つの危機も、私たちがそれを強く認識し、変革マインドをもって真摯に取り組むことで飛躍のチャンスに変えられるのではないだろうか。

土木の原点から考える

ただ、これら3つの内在的危機を乗り越えるには、制度や仕事のシステムといった上部構造の変革だけでは不十分だと思う。むしろ、自身のものの考え方や組織における価値認識といった、私たちの心を支配する内面的な部分、つまり下部構造に目を向け、自らのアイデンティティの再認識と積極的な自己変革が重要なのではないだろうか。

大きな転換が要請されるという意味では、これまでの会長講演でも言及されることがあった。例えば、第84代会長の松尾稔先生は、1997年に「歴史的転換期の渦中にある工学」と題して講演し、様々な不祥事や市民との合意形成におけるトラブルなどを契機にして、土木界の私たち自身の転換が必要であることを訴えた。この転換は、「外からの批判や環境変化に対してどう変わるか」という、主として外発的な動機に立ったものであった。しかし、私が今、特に提起したいのは、むしろ「内在的な危機感」に基づく、私たちの内面的な自己点検と自己変革である。

私たちのメンタルにとって重要な自己点検の一つの視座は、「土木の原点」すなわち私たちのアイデンティティを再確認することではないだろうか。このテーマについては、冒頭で述べた土木学会誌の記事のため先ごろ座談会を行ったが、登壇者から「土木の原点」とは何なのか、いろいろな意見が出された。それらを私なりに大まかにまとめると次のようになる。

「土木の原点」らしきもののまず第1は「目的論的原点」だ。土木学会の倫理綱領には、「国民及び国家の安寧と繁栄、人類の福利とその持続的発展に知徳をもって貢献する」と書かれているが、この社会的使命感がこれに当たる。

第2は「自然環境との近接性」である。自然の脅威から国民を守るという面でも、自然の恩恵を国民にもたらすという面でも、あるいは脆弱な自然環境や生態系を理解し保護するという面でも、土木分野の自然との近接性は極めて高い。

第3は「公衆との関係性すなわち政治性」である。土木は公衆との接点に立つ分野だ。公衆は利用者であり、納税者であり、地権者であり、また投票権者でもある。したがって、土木分野は、政治性を本質的に内包しているわけで、政治性もまた土木の原点の一面といえよう。これら第2と第3の点もやはり土木学会倫理綱領が触れている。

総合アプローチ・ブリコラージュ能力

・開放性と寛容性

これらに対して、より個々人のメンタルな面で「土木の原点」と思われるところを挙げてみたのが次の第4から第6である。

第4は「総合アプローチ」が求められる点である。これについては後述する。

第5は積極的な意味での「ブリコラージュ能力」だ。「ブリコラージュ」(仏語)の原義は、「あり合わせ」を使った「おっつけ仕事」を指すが、ここではそれを良い意味で用いた。災害への対応などが典型ケースだが、情報や資源そして時間が限られる中で、取捨選択したり妥協したりしつつも、その都度、最善と思われる策を迅速に見出し、果敢に実施しなければならない、そういう事態は土木の世界では極めて多く、土木屋の真の力が問われる局面である。

第6は知的な意味での「開放性と寛容性」である。自らの外枠を規定しない知的な意味での開放性と、他の分野に対する寛容性は、第4の「総合アプローチ」と第5の「ブリコラージュ能力」を発揮するのに不可欠となる最も基礎的な要素となる。「どこまでが土木で、どこから先は土木ではない」という考えでは斬新でダイナミックな発想や活動につながらない。まして、自らの周囲に垣根を設けるような発想や、自分の専門分野のフレームワークに閉じこもることは本来の土木の発想ではない。

これらの中でも、特に第4の「総合アプローチ」の重要性は、初代会長の古市先生が、会長講演の中で強調している。引用すると、「文明の進歩に伴い、専門分業、いわゆるスペシャリゼーションの必要を感ずるは、一般の法則である。しかし専門分業の文字に束縛せられ、萎縮する如きは、大いに戒むべきことなり」とある。そして、同様の趣旨をその後の歴代会長もしばしば訴えている。しかし、これが繰り返し強調されてきたという事実は、「土木の原点」の一局面ともいえる「総合アプローチ」が、ただ漫然としていては達成しがたい、実は容易ならざる理想であるということでもあろう。

私は、この「総合アプローチ」「ブリコラージュ能力」、そして「開放性と寛容性」の3項目をセットにして、その総体を一塊にして、メンタルな面での「土木の原点」として捉えることが重要だと考えている。つまり、「総合アプローチ」を平時における原点とするならば、それと対になる非常時の「ブリコラージュ能力」であり、それらを「開放性と寛容性」が基礎として支えているというわけである。

土木界の組織文化の視点から

この「開放性と寛容性」を確保する上で、一つの「鍵」となるのは私たち各個人の「好奇心と教養力」だが、もう一つの鍵は組織や社会における「価値観の多様性」、あるいは多様な価値観を受け入れる「受容性」なのではないかと思う。

そうなると、目を向けなければならないのが、私たちが拠って立つところの土木界の「組織文化」━つまり私たちが組織の中で何に価値を置き、どのように行動するかを暗黙に規定する価値体系━ということになる。では、私たち土木界をとりまく、わが国の組織文化とはどのようなものなのだろうか。

これに関して、まず思い出されるのは、中村元氏の「日本人の思惟方法」(大作「東洋人の思惟方法」の一冊)だ。その後1960年代から70年代にかけて、中根千枝氏や土居健郎氏、あるいは山本七平氏らが、「タテ社会」「甘えの構造」「日本教」「空気」といったシンボリックかつ少々センセーショナルな用語を用いて、日本社会の組織文化の特徴を鮮明に描き出した。最近では小熊英二氏が「日本社会のしくみ」の中で「メンバーシップ型雇用」と呼んでいるような組織文化である。これらの著作群から、その基本的特徴をステレオタイプに記述すれば、個人の行動の規範が、正義とか倫理とか合理性といった、組織を越えて存在する(と思われる)普遍的な価値基準に準拠するのではなく、帰属する組織でオーソライズされた事項や利害、あるいは組織内におけるタテ方向の人間関係への忠誠心に置かれているような組織文化ということになる。細かな説明は省略するが、そこでは内と外の使い分けとか、組織としての一枚岩性とか、集団主義などが特徴とされる。

私たち土木界の組織文化は、他の学問分野や産業界などと比較して省みると、こうした日本の伝統的な組織文化の特性がかなり濃厚なように思える。先に挙げた吉田徳次郎先生は、講演の中で、「土木技術者は、相寄り相扶けて仕事をするところが他の分野と異なる美点である」と述べているが、この言葉は、私たちの組織文化が日本社会の伝統的組織文化を強く指向してきたことを表している。

このような組織文化にはもちろん優れた面もある。高度成長期における「欧米に追いつけ、追い越せ」といった、はっきりした目標に向かって皆が全速力で突っ走るという時代には、集団主義的組織文化は大いに功を奏し、成果をあげたことだろう。

現代でも、例えば、ひとたび災害が発生すると、地元の建設業の人々が行政と一体になって労苦を惜しまずに復旧活動に勤しんでくれる。そうした精神は私たちの組織文化の賜物である。また、危機感を共有して変革に取り組む際にも当然有効だ。2012年に笹子トンネルの天井板崩落事故が起こり、インフラメンテナンスに関する危機感が強く共有され、当時の国土交通大臣・太田昭宏氏の掲げた「メンテナンス元年」という旗印の下に、その後5年間かけて全国で一斉に構造物の点検が行われた。これなどもその一つの表れであり、こうした長所は今後も大事にしなければならないだろう。

価値観の多様性と組織文化

しかし、その一方で、変革すべき要素も少なくない。高度成長期には効果を上げたかもしれないが、その後の「低迷」の一因は、むしろ日本的な組織文化にあるとする見方もある。先の「土木の原点」を考察した際には、「開放性と寛容性」が重要であり、その鍵となるのが社会や組織における「価値観の多様性」なのではないかと述べた。では、私たちの組織文化は、組織内の「価値観の多様性」を増進し、私たちの価値空間をより豊饒なものへと育成するのに適したものなのどうか、私は大いに変革の余地があると考えている。「価値観の多様性」が、私たちの「開放性と寛容性」を確保し、活力ある発展の肝であるとするならば、私たちの組織文化を過度の「集団主義」や「一枚岩性」に陥ることのないよう常に内省し、思い切って変革していくことがとりわけ重要ではないかと思う。

組織と個人の関係については、栢原英郎 第96代会長が2008年の会長講演で、「誰がこれを造ったのか」と題し、曽野綾子氏の小説「無名碑」に象徴される、無名の集団美学から脱皮し、技術者個々人の存在と成果にもっと光をあてるべきだ、という趣旨を述べている。私も同感だ。

以上、土木の原点と、そして土木の組織文化という二つの側面から述べてきた。では、前述の3つの内在的危機を乗り越えるために、私たち個人や個人を包む組織の内面において、育むべきもの・変えるべきものについて話を進めたいと思う。

戦後のインフラプロジェクトから

その前に少々脇道に入る。ご存じの方々も多いかと思うが、第82代会長の中村英夫先生の発案で、建設コンサルタンツ協会がちょうど2年前から実施している「インフラ整備70年」という講演シリーズがある。第1回の黒四ダムに始まり、これまで17回にわたって、東海道新幹線や東名高速、佐久間ダム、鹿島港をはじめ、戦後日本を代表するインフラプロジェクトが次々と紹介されてきた。いずれも素晴らしいもので、現在の日本の社会と経済が、これらの礎の上に成り立っていることを改めて痛感する。同時に、これらは私たちを深く感動させ、また強く励ましてくれる。一体、私たちは、これらのプロジェクトの何に感動し、何に励まされるのだろうか。巨大さ?長さ?速さ?もちろんそういった要素もあるだろう。しかし、私は、それとは別にもっと本質的な感動の源泉が潜んでいるように思う。

戦後のわが国の土木界は、限られた国力と、吉田徳次郎先生のいうように、欧米からかなり遅れてしまった技術環境の中で、それまでの制度や経験や習慣を果敢に乗り越え、革新的な事業を創案し、そして技術的にも事業的にも多くの困難に挑戦し、合理的工夫を凝らして実践してきた。私たちが感動する源泉は、この迫力ある「挑戦力と実践力」なのではないだろうか。

もちろん、私たちがこれから挑戦すべき困難は、こうした従来のプロジェクトの時代と同じではない。しかし、私たちもまた、現状に安住せず、新たな困難に対して、新たな挑戦と実践をすることによって、はじめて次の時代を切り拓くことができるだろう。

何を育み何を変えるか

以上のように考えてくると、もっとも重要なことは、何といっても、土木界全体の「挑戦力と実践力」を育み、現状に拘泥せず、次の時代を切り拓く活力を増進することだろう。精神的な視座からみた時、土木界の将来は正にそこのところにかかっているのではないだろうか。

では、どうやって挑戦力と実践力を高めるか?その基本は、当然だが個人の資質にある。特に、個々人の想像力・工夫力・独創力、さらに私は孔子が論語の中で「之を楽しむものに如かず(不如楽之者)」と言っているとおり、「楽しむ力」を付け加えたい。私たちの分野にそうした有為の人材をもっと惹きつけ育てていかなくてはならないだろう。

そして、有為の個々人が十分な活力を発揮するためには、私たちの組織の価値観においても、これまでの「標準化と集団主義」に象徴される世界を、「個別性と個々人を重視」する世界へと、勇気を奮って転換していくことが不可欠だと思う。それによって、ユニークで面白いことを考える、多様な価値観をもった人たちを惹きつけ、そういう多様な人たちがもたらす雑多な刺激を通じて、私たち全体の価値空間を、もっと多様で豊饒なものにしていくことが重要だろう。

そうした変革を通じて、自らを相対視する土壌と「内なる開国」を進める度量が育まれればと期待する。ここでいう「内なる開国」とは、私たちが真の国際競争力を強化していくために、国内における契約の仕組みとか人事運用とか、ものの考え方などについて過度に日本独自の方式に固執せず、適切に国際標準に合わせていくことを指している。

そして、このような体質改善を通じて、皆が、土木の原点の一つともいえる、「俯瞰的総合力」を思う存分に発揮するようになればと思う。

蛇足: 俯瞰的総合力~私的体験から~

蛇足となるが、この「俯瞰的総合力」について、私のささやかな体験談を含めて、少々付け加える。

ここでいう「俯瞰的総合力」とは、「俯瞰力」と「総合力」とを合体させた私の造語である。実行パワーに富んだ総合力を欠く、評論家的俯瞰力のみでは何の足しにもならないし、逆に、教養に富んだ俯瞰力を欠く、貧困な総合力のみでは、もたらされる結果に将来性が期待できない。したがって、俯瞰力と総合力は一体的でなくてはならない。このため、「俯瞰的総合力」としてみたわけである。

この俯瞰的総合力のうち、「俯瞰力」の方の重要性を初めて意識するようになったのは、今から35年くらい前に私が東大の助教授になった頃のことだ。もう亡くなられて13年になるが、応用力学がご専門で、当時国際開発の分野開拓に取り組んでおられた、西野文雄先生の所へ挨拶にいったところ、先生が「土木の教員たるものは、少なくとも学部レベルの土木の専門科目くらいは、全て講義できるようでなくてはいけないぞ!」とハッパをかけてくださった。ありがたい一言だったと思う。それ以来、いろいろな分野の優れた方々に教えていただきながら学んできたが、残念ながら全てを講義できるような域にはとても達していない。

今になって振り返ってみると、俯瞰力の糸口をつけるのに役立ったのは、学校教育に限っていえば、専門教育よりもむしろ様々な教養科目、とりわけ何の役にも立ちそうもない科目群であったように思う。不思議なことに、そういう何の役にも立たない基礎学問の知識が、ものの考え方といったベイシックなところで、あちらとこちらが繋がり合ったり、何かのヒントになったりして、ずっと後になって、いわばボディブローのようにもしくは漢方薬のように利いてくるような気がする。

この「俯瞰力」の方は、自分が意識して、幅広い読書などの「学習」を続ければ、拡張していくことが可能だと思うが、もう一つのパーツである「総合力」の方は、どうもそういうわけにはいかないようだ。やはり何らかの「場」と他人とのインタラクションが大事なようだ。私の場合には、災害や事故の調査とそれに伴う対策や提言作りといった、ブリコラージュの場が有効だったように思う。

例えば、2000年の地下鉄日比谷線の脱線事故では、運輸省に事故調査委員会(委員長:井口雅一先生)が臨時に設けられ、私はその幹事長を務めた。さまざまな分野の専門家が集って、侃々諤々の議論を毎晩のように行い、せめぎ合ったり、助け合ったりしながら、真相の究明や再発防止策を一刻も早く出さなくてはならない。否が応でも総合力の磨くことになった。

さらに遡ると、1995年の阪神淡路大震災の土木学会調査に至る。会長の中村英夫先生が、現在の言葉でいえば「総合調査団」を、間髪いれず設置し、様々な分野の専門家を入れて、自ら団長となって指揮された。私もその一員として加わり、コンクリートや鋼構造などの専門家たちと現地をまわり、破壊された現物を目にしながら、破壊現象の理解と今後の設計や補強の方針に関する議論の末席に参加することができた。恥ずかしい話だが、「土木工学総体」を自分の射程に入っているべきものと認識するようになったのは、この調査団に参加した時からだったように思う。

それ以来、東日本大震災をはじめ様々な災害発生時にできる限り学会の総合調査の場を作ったり参加したりしてきた。また、時には有志の分野混成チームを独自に作って現地に入ったこともある。昨年10月の東日本豪雨では、林康雄前会長を団長として、種々の分野の専門家をメンバーに総合調査団を設置し、現地視察を行ったほか、傍から見ればまるで喧嘩をしているかのような激しい突っ込んだ議論を何度も行い、本年1月には、「流域治水」のコンセプトなどを含め、従前の治水の止揚的変革を求める、革新的な政策提言レポートを発表することができた。これは、広い知識をもった参加メンバーそれぞれが高い「俯瞰的総合力」を発揮した賜物だ。

こうした総合調査における私自身の寄与は実に微々たるものだ。しかし、活動を通じて私自身が得たものは極めて大きかったと思う。そうした機会を通じて、見識に富んだ方々の知己を得て多くを教わり、わずかでも自分の知見を拡げ、俯瞰力と総合力を鍛える、得難い糧とすることができたように思う。

その契機となった阪神淡路大震災の調査団に、私を加えてくださった中村英夫先生には、いくら感謝してもしきれるものではない。

災害に際しては、私たち土木の専門家がその専門力をフルに活かし、現象解明や復旧や復興あるいは対策策定などに全力を挙げて真剣に取り組むべきことはいうまでもない。しかし、こうした災害はいろいろな分野の専門家が、それぞれの分野を越えて総合的に協力し知恵を結集する「場」でもあり、自らの「俯瞰的総合力」を鍛錬し、発揮する、またとない機会でもある。特に意欲的な若い方々には、自分の現在の専門分野に拘泥せず積極的に災害調査や復興に関わり、社会や被災地に貢献するとともに自分を磨く機会にされることをぜひお勧めしたい。

2020年9月9日 第108代土木学会会長 家田 仁

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/