周波数帯域の特徴と聞こえ方・感じ方

ここからは、サウンドメイクをする音楽リスナーに役立つ豆知識です。音楽を自分好みにサウンドメイクするために、まずは下記を知っておきましょう。(専門書ではないのでざっくりですが、要点は抑えてあります)。

低域:低い周波数 100 hz 周辺 (ブーン)

中域: 1000 hz 周辺(芯)

高域:高い周波数 10000 hz 周辺 ~ (キラキラ、シャラシャラ)

※(科学的に)人間の耳で聞こえる可聴範囲は 20~20000hz と言われている、けれど、その外の帯域も僕らは感られる、と言われています。このアタリは未だ、諸説がある状況の様ですが、僕たち一般リスナーはあまり気にしないで、ざっくり理解しておけばいいと思います。

ざっくりと図解すると、こんな感じでしょうか。

超低域 〜 うなり

低域 〜 重み、迫力。

中域 〜 厚み、量感、アタック、臨場感。

高域 〜 明るさ、艶、プレゼンス。

超高域 〜 キラびやかさ。

別の言葉を使って表現すると、

~ 31 hz ~ 62 hz

〜 超低域。部屋鳴り、うなり、といったエネルギー感をコントロール。125 hz ~ 250 hz

〜 低域~中低域。低音域の芯。500hz ~ 1000hz

〜 中低域〜中域。ミドルレンジの芯。ボーカルや楽器の臨場感。2000 hz ~ 4000hz

〜 中域〜中高域。アタック、明るさ、艶。8000 hz ~ 16000 hz ~

〜 高域〜超高域。煌びやかさや広がり、ハイファイさ。

こちらも参考に。

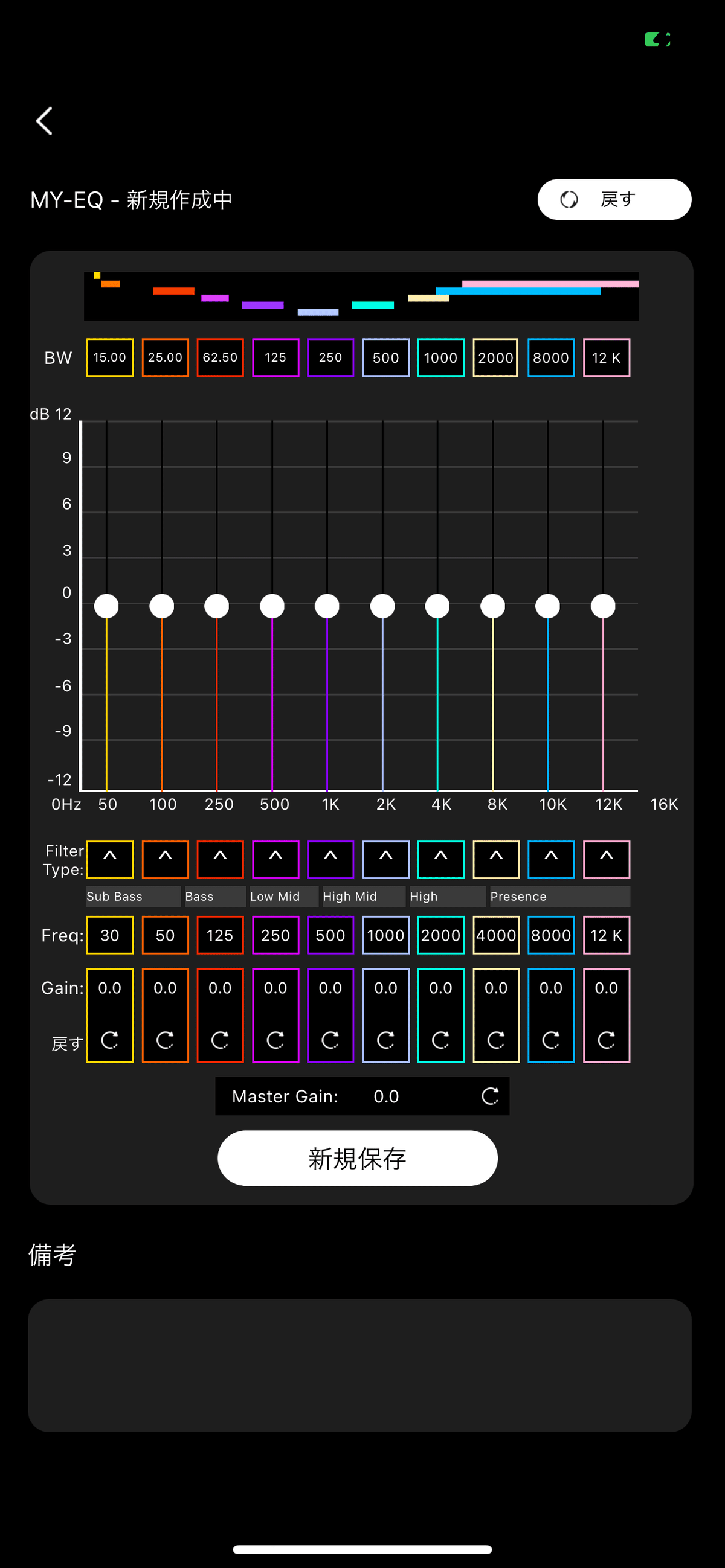

10個のフェーダーと、その初期設定値

サウンドメイクには、10バンドの帯域をコントロールするフェーダーがあります。(10バンドも必要なの? と思ったかもしれませんが、慣れてくると全部使いたくなってくるから不思議です。)

下記は、各バンドの初期設定値と担当領域です。

Band 1: 超低域 キック担当a

Freq = 30 hz, BW = 15 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 2: 低域 キック担当b

Freq = 50 hz, BW = 25 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 3: 中低域 ベース調整

Freq = 125 hz, BW = 62.5 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 4: 中低域 太さ担当

Freq = 250 hz, BW = 125 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 5: 中域 安定感担当

Freq = 500 hz, BW = 250 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 6: 中域 臨場感担当

Freq = 1000 hz, BW = 500 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 7: 中高域 明るさを担当

Freq = 2000 hz, BW = 1000 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 8: 高域 アタック感を担当

Freq = 4000 hz, BW = 2000 (Q = 2), Filter-Type = Bell

Band 9: 高域 シャープネスを担当

Freq = 8000 hz, BW = 8000 (Q = 1), Filter-Type = Bell

Band 10: 超高域 空気感の担当

Freq = 12000 hz, BW = 12000 (Q = 1), Filter-Type = Bell

上記を目安として ”なんとなく” 頭の片隅におきつつ、実際に耳で聞きながら(これが重要)色々試していきましょう。

お気に入りの曲をバックグランド再生しながら、どれか一つのフェーダーだけを極端に動かし、違いを聞いを発見してください。すぐにコツがつかめるはずです。

設定項目 BW(Bandwidth 帯域幅)について

各バンドのブースト・カットで影響する、周波数帯の ”範囲” を意味し、それを広くするか/狭くするかをコントロールします。

ブースト・カットの影響は、BWでカバーする範囲 ”だけ” に限定されるではなく、範囲外に対する影響が徐々に小さくなっていきます。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

例1:

Freq = 1000hz

BW= 500 hz

Filter-Type = BELL

(ウインドウ上部の帯の部分が、カバーする帯域を示します。)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

例2:

Freq = 1000hz

BW= 1000 hz

Filter-Type = BELL

(ウインドウ上部の帯の部分が、カバーする帯域を示します。)

直感的に一つだけ覚えてほしいのは、

BW は(Freq で設定した周波数帯に対し)、

小さいほど シャープに(狭い範囲に)

大きいほと マイルドに(広い範囲に)

作用します。

※ 参考: BW と Q作用します。

多くの音楽制作ツールでは、BW という設定項目は “Q" という設定値で登場する事が多いのですが、Q という値は感覚的に掴みづらいと考え、サウンドメイクでは、直接的に “幅” を表現する BW を採用しています。どちらも、意味合いとしては同じモノで、Freq、BW、Q、の関係は、下記の様になります。(覚えなくても大丈夫です)

BW= Freq / Q

Q = Freq / BW

設定項目 Filter-Type について

3つのタイプを選択できます。

Low-Shelf (LS)

〜 Freq で設定した周波数より、低い部分を広くカバーするBell

〜 Freq で設定した周波数の前後を、BW の範囲でカバーするHigh-Shelf (HS)

〜 Freq で設定した周波数より、高い部分を広くカバーする

※ 注意点:音量注意

LS、または、HS を選択する場合、幅広い帯域について作用を及ぼす事ができます。言い換えると、音量に対するインパクトが大きい、という事です。

例えば、

Filter Type = High-Shelf

Gain = ブースト(上げ)

などとすると、20hz から上の、幅広い帯域をブーストする設定となります。LS, HS を使う場合、音量を耳で確認しながら、少しずつブーストいきましょう。

おまけ 〜 (閑話休題)ミックスの傾向 〜 いま・むかし

時代ごとに、発表される音楽の作品の音色には特徴があり、大きな傾向として、

昔(クラシック) 〜 今(モダン)の流れの中で、

情報量:アナログからデジタルに。より多くの情報量を

音質傾向:より正確に・クリアに

音量:よりラウドに

という変遷があります。

サウンドメイクをする上で、モダンな音色に味付けするには、超低域や超高域までをしっかりブースト(上げ)、昔っぽい味のある音色にするには、中域を強調して高域〜をカットすると、暖かみのあるそれっぽい音になります。

さらに一歩突っ込むと、時代による流行の変化は、テクノロジの変化(制作環境と視聴環境の変化)によると言えます。

制作現場で使われる機材、ミュージシャンが使う楽器、リスナーが使う再生機器、などなど。そうした中で発表される音源の音色にもそれぞれの時代が反映されるわけです。

その変遷は、というと、例えば、

音楽を聞くときに使われる再生機器(プレイヤー)であれば、昔はラジオ、ちょっと昔はラジカセやコンポ、最近はスマホ。

音楽を聞くときに使われる記録媒体(メディア)は、大昔はレコードやカセットテープ、昔はCDやMD、最近はスマホ。

楽器では、昔は生楽器にマイクを立てて録音するしか方法がありませんでした。次に、電子楽器が登場しアナログの電気信号が音に変換される様になり、次に、フルデジタルの楽器が登場します。

作品を作る製作環境も、昔はアナログ機器、最近はデジタル機器(真空管のによる信号増幅、電子回路による信号の増幅、ソフトウェア、デジタル/アナログ変換による信号の増幅)に変わっていきました。

最近では、LR(左右ステレオ)のイヤホンやヘッドホンでも、擬似的に3Dオーディオ(かつて、サラウンド、と言われた立体的な音響効果)をシミュレートする技術も開発されています。本格的に普及するのかどうか、、、興味深いトコロですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?