100日後に死ぬ社長 100日目

Nothing he's got he really needs. (真に必要なものは、何も手に入らない)

―― King Crimson『21st Century Schizoid Man』

「契約はそちらの事務所で」という先輩からの要請に応じ、オフィスのある新宿駅へ降り立った。猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、あれほど賑やかだった街も静まり返っている。

100日後に死ぬ社長 1日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) January 21, 2020

「ちょっと背伸びしていいオフィスを借りよう。やるぞ!」

死まで99日

最初から、事務所を構えるなら新宿と決めていた。地方出身の僕が上京し、はじめて目の当たりにした「東京」だからだ。東口から地上に上がり、テレビ番組のオープニングに使われていたアルタを見に行った。街全体が巨大な生き物のようだと思った。行き交うヒトがカネと欲望を街に循環させ、その営みが都市をさらに巨大で不規則に変容させる。途方もないスケールに魅了されたヒトを、生き物は絶え間なく吸い込み続ける。生まれ育った田舎町にないエネルギーに十八歳の僕は圧倒された。ただ、不思議と最初から居心地は悪くなかったように思う。それから十年以上が経っていた。

そんな新宿も、今では循環機能をすっかり失ってしまっている。僕は人もまばらな地下道を足早に抜け、小滝橋通り沿いにある瀟洒なビルのエントランスを潜った。エレベーターを上がり、九階で降りる。

100日後に死ぬ社長 47日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 7, 2020

「何人雇うかも分からない最初期の会社に立派なオフィスなんて要らんかったんや。大家さんもOKしてくれたし、自分が使ってないデスクや会議室は時間貸しに出そう。これも立派な売上だ」

死まであと53日

我ながら身分不相応な場所を借りたと思う。新宿駅から徒歩五分、西新宿エリアに位置する築二十五年のオフィスビルは数年前にリノベーションが施され、内部は新築と見紛うほどだった。代わりに賃料も高く、僕は延べ十八坪の床に四十万円超を毎月支払っている。新宿に限らず、ここ数年都心のオフィスは空室を見つける方が難しく、賃料相場は高留まりしていた。

「ここ、借ります」

たった数ヶ月前のことなのに、遠い昔を思い出しているかのように感じる。僕の会社は法人向けの、いわゆる不動産テックサービスの開発を目論んでスタートした。法人が所有・賃借する不動産の情報を一元管理し、関連する事務のアウトソーシングを格安で引き受ける。たとえば、新しく従業員向けに社宅を用意したい、サテライトのオフィスを探したい、などの需要があればサービス上から企業はいつでも物件の情報を得ることができる。管理する物件でトラブルなどがあった際も、スタッフがすぐに対応する。提案や管理はプロが行っており、手数料も一般的な仲介に比べて格安だ。提案する物件は自動でデータが取り込まれ、様々な選択肢を比較した計算が即座に導き出される。「五年以上社宅として使う見込みがあるなら、所有に切り替えた場合、五年後の純資産額はこれだけ増加します。7%以上相場が上がれば売却をお勧めします」といった具合だ。どれだけ物件が活用されているかも一目で分かるようにする。稼働が少なくなっていたり、高値で売れる見込みのあるアセットがあれば、自動で売却の提案を行う。格安で管理を押さえることで、こちらとしても儲けの大きい売買に繋げられる仕組みだ。

サービスが軌道に乗るまでは前職の伝手を辿り、地道な仲介や売買を行って運転資金を稼ぐ。タイミングが来れば資金調達して一気にサービスを大きくする。僕はこのビジネスで華々しく経営者としてデビューするつもりだった。

100日後に死ぬ社長 4日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) January 24, 2020

「格好いいコーポレートサイトとロゴを作ってもらったぞ!(保守月5万)」

死まであと96日

100日後に死ぬ社長 10日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) January 30, 2020

「今日から社長ブログを書くぞ!カチャカチャ……『不動産業界を変える社長のブログ』」

死まであと90日

明らかに舞い上がっていたと思う。ただ、誰しも、最初の起業は舞い上がってしまうものなのかもしれない。訳の分からないエネルギーに突き動かされ、何時間働いても疲れを感じない。この勢いがなければ、そもそもゼロから何かを作り上げることなどできないのだ。ただしそのエネルギーには正しい使い方がある。外見を取り繕うのではなく、顧客が欲しがるサービスを作ることに全精力を集中すること。出ていくカネより入ってくるカネを多く保つこと。それ以外のことは切り捨てていい。

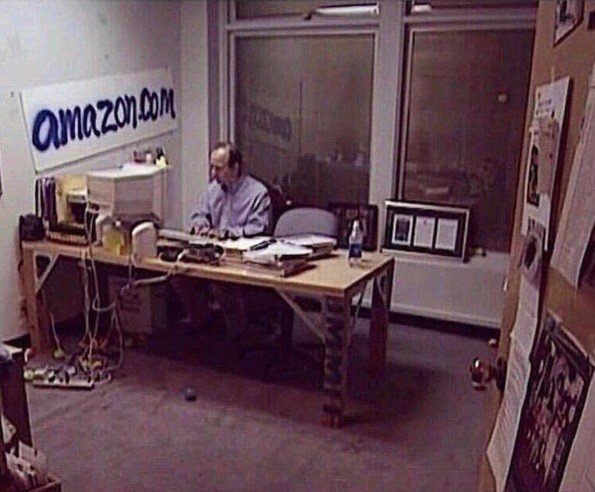

世界的な大企業でも、創業時のオフィスは自宅やガレージや間借りだったりと簡素なことが多い。たとえばアマゾン・ドットコムの創業オフィスはジェフ・ベゾスの自宅に長机が置かれたもので、手書きの「amazon.com」という紙が貼られていた。アップルも、グーグルだってガレージからだ。リクルートは西新橋にあった第二森ビル屋上のプレハブ小屋から始まった。そしてそれらは完全に正しいのだ。理由はシンプルで、出ていくカネより入ってくるカネを多くしなければすぐにゲームオーバーだからだ。逆に、資金と気力さえ持続すれば次の打席に立てる。打席に立てば、何割かはヒットを打てる。そのシンプルな原則すら僕は人に言われ気が付く有様だった。

100日後に死ぬ社長 42日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 2, 2020

「あれ先輩!お久しぶりです、卒業以来ですか? こんな街中で偶然会うなんて。……先輩も起業されてたんですね。しかも5年前に。はい僕は会社作ったばかりで」

死まであと58日

100日後に死ぬ社長 43日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 3, 2020

「昨日、今までの話を先輩にしたらめちゃくちゃ怒られた……このままだとやばいって言われた。ガツンと殴られて目が醒めた気分だ」

死まであと57日

今思うと「先輩」との偶然の再開がなければどうなっていたか分からない。先輩は僕より三歳年上で、大学のサッカーサークルで知人関係だった。出身が同じだったこともあり、当時は連れ立って飲みに出掛けたこともある。先輩が社会人になってからは疎遠となり、経営者になっていたことは再会して初めて知った。

そんな偶然が僕の会社を、おぼつかない足取りながらも軌道に乗せようとしているのだから面白い。先輩の会社は、古ビルにリノベーションを施したうえで空室にはテナント付けを行いバリューアップする、小規模ながらもデベロッパーと呼んでいい業態だ。手がけたプロジェクトには有名ブランドが出店している例も多い。従来は不動産オーナーからの受託が中心だったが、会社の与信が高まってきたことで自社保有のプロジェクトを検討し始めたとのことだった。

今回僕の会社が転売を行う杉並区のビルは、小ぶりながらも中央線の駅前に位置し、視認性も悪くない。地方の地主が保持しており、コロナ禍でもなお安いと言える価格と、地域に根差したテナント付けが期待できるということで、前向きに売買契約が進んだのだった。売買代金は、地主から僕の会社への仕入れで一億円、僕の会社から先輩への売買代金で一億二千万円。手数料を支払っても一千万円以上の手残りがある。即転売であることを考えると、まさに会心の仕入れだった。

先輩の会社からは出資を受けることも決まっており、合わせると優に三千万円ほどのキャッシュが舞い込むこととなる。システム開発の費用とサービスが軌道に乗るまでの運転資金があることを考慮しても、十分すぎるほどだった。

一方で、ここまで一社に依存することは大きなリスクでもあった。ディールが破たんすれば、仕入代金の支払いは不能となり、システム開発費用も賄えないことになる。この不安定な経済情勢下ではあらゆるリスクが顕現する可能性があった。幸いにも、オルタナティブプランとして、僕が開発するシステムの導入がほぼ決まっている企業から支援の約束を取り付けることができた。

100日後に死ぬ社長 93日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 22, 2020

「はい、現状の収益は一社依存です。もちろん良好な関係性ですが、仮にここが崩れるとシステム提供ができなくなります。社長、恥を承知で言います。もしそうなった場合、開発資金を援助していただきたいです。……ありがとうございます。いいものを作ります」

死まであと7日

だがそれも杞憂だったといえる。先輩とのディールは極めて順調に進み、出資・売買ともに本日契約を迎える。実はこんな心配事をしていましたと後で伝えたら笑われるだろうか。

エレベータが九階に上がり、ホールに降りたとき微かな違和感を覚えた。オフィスにすでに誰かいるようだ。心当たりはなくもなかった。おそらく事務所スペースを間借りしている佐藤君だろう。高額なオフィスを借りてしまった僕は、その一部を間借りさせる形で、個人事業主として営業代行の仕事をしている佐藤君に使わせている。彼は僕が出した募集を見て問い合わせをくれ、月五万円を払ってオフィスの一部を賃借しているのだった。

100日後に死ぬ社長 47日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 7, 2020

「何人雇うかも分からない最初期の会社に立派なオフィスなんて要らんかったんや。大家さんもOKしてくれたし、自分が使ってないデスクや会議室は時間貸しに出そう。これも立派な売上だ」

死まであと53日

「佐藤君、いるの?」

声を掛けながら私はオフィスのドアを潜った。返事はない。ヘッドホンでもして作業に集中しているのだろうか。執務室のドアを開ける。この数か月、僕が多くの時間を過ごした場所だ。しかしそこには見慣れない、予想だにしない光景があった。

悪夢にしても出来が悪い。オフィスが一面タブレット端末のディスプレイに埋め尽くされている。百は超えているだろうか。もちろん元々こんな数の端末はない。誰かが持ち込んだのだろう。全ての端末が違うシーンを映している。全て僕の姿だった。起業してからの僕だ。映像にはそれぞれサイケデリックな色調で歪みが付けられており、様々な音声が混ざり合ってひどいノイズとなっていた。極彩色のムンクの叫びだ。

部屋の中央には円状にぽっかりスペースが空けられていて、三つの人影があった。先輩と佐藤君と、飯田社長だ。この三人は面識はないはずだ。僕は唖然としたまま口を開く。

「なぜ三人でいらっしゃるんですか、そしてこのディスプレイは。なにかのサプライズですか」

まず口を開いたのは先輩だった。

「そうだよ、君の起業100日目のお祝いさ。だから皆に来てもらったんだ」

「お知り合いだったとは知りませんでした」

非日常的な光景に、まだ理解が追い付かない。どんなにセンスの悪い人間でも、祝いたい人間をこんな演出の空間には招かないだろう。僕は冷静を装ったが、得体の知れない恐怖を感じずにはいられなかった。起業100日?なぜそんなことを先輩が覚えているんだ。

「いらっしゃい、心待ちにしていたよ」

次に口を開いたのは飯田社長だ。ここに居るはずのない人がいる。

100日後に死ぬ社長 59日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 19, 2020

「コーポレートブログ経由でぜひお話を伺いたいという問い合わせがあったぞ!はじめてのまともな反響。めっちゃ嬉しい」

死まであと41日

100日後に死ぬ社長 61日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 21, 2020

「問い合わせ下さった社長さんの会社、いい感じだったなー。オフィスにいた社員さんも皆ハキハキしてて。仕事貰えそうだし頑張るぞ!なんかいい流れがきてる気がする」

死まであと39日

飯田社長は僕が書いているブログを見て問い合わせをしてきた、中堅製造業の経営者だ。社長とは、法人用不動産システムの提供に関して基本的な合意を交わしていた。システムへの投資対効果が見込めるのも、ここが導入するという水面下での確約があったからだ。この案件を足掛かりに先輩からの出資話も一気に前に進むこととなった。普段は柔和な笑みと人当たりの良さを感じさせる社長が、今日は薄ら笑いを浮かべている。普段との雰囲気の違いに鳥肌が立った。

「あの、今日はお会いする約束は……」

何から何まで分からないまま、素っ頓狂な声を出した。頭が混乱している。

「ううん。今日、私と君が会うことは決まっていたんだよ」

「ちょっとおっしゃっている意味が。先輩、今日は契約締結の日ですよね?悪ふざけが過ぎます。説明を」

そこまで言ったところで、耳をつんざくような笑い声がフロアに響き渡った。床を覆いつくすディスプレイから流れる音と混ざり、耳が痛くなる。面白くて仕方がない、という笑い方だ。そしてそれは、なぜか僕に向けられている。

「失礼、あまりにも面白かったからね。いや本当に面白いな。笑いが止まらないよ。契約はない。不動産売買も出資もだ。飯田社長のところのシステム導入もない。残念だったね」

「どういうことですか」

「つまり、これは全部冗談の話だったんだよ。悲劇、いや喜劇さ」

再び3人が爆笑する。

「いや、本当に意味が。夢でも見ていると言いたいのですか」

先輩の目玉がぎょろりと僕の方を向く。明らかに雰囲気が変わった。血走った目で先輩はまくし立てる。

「そうじゃねえよ。取引は全部本物だ。てめえを破滅させるために全て本物の会社、本物のディール、本物の取引先を作った。苦労したんだよ」

語気が強まる。残りの二人は薄ら笑いを崩さない。そのアンバランスさが状況の不気味さを倍増させる。

「そんなことを、誰が」

「世の中にはな、ちょっとの刺激じゃ満足できなくなった暇な金持ちが沢山いるんだよ。それもとびっきり趣味のいい奴らがな。おいお前、『トゥルーマン・ショー』って知ってるか」

観たことがある。確か、箱庭の街でコンテンツとして架空の人生を送らされる主人公の話だ。そしてそのことを主人公だけが知らない。

「あの映画は街全体が架空のドームだった。荒唐無稽さ。いい映画だけどな。俺らはもっとうまくやる必要があった。究極のリアリティ・ショーを作らなければいけねえからな。それを観て金持ちたちが楽しんでんだよ」

先輩が一歩前に出て、覗き込むように僕を見る。

「スポンサーの手前違法なことはできない。最近は変態の世界もコンプラ重視なんだよ。笑っちゃうだろ。漫画や小説だと、自作のスナッフ・フィルムを作って喜ぶ金持ちや、地下闘技場だとか、そんなんが出てくるだろ。現実ではあんなリスクが高いことはやらない。どれだけ合法に面白く人間を破滅させられるかなんだ。だから、全てホンモノを用意した。属性のいい取引先、前向きな投資家、都合のいいタイミングで、市場より絶妙に安い物件を持ってくる仲介会社……。会社って意外と簡単に買えるんだぜ。俺の会社も元々ただのハコさ。企画が始まって、スポンサーたちの会社とわざわざクソ取引までして、プレスリリースも打った。オフィスも借りた。決算書も作った。だからどう調べても、普通のちょっとうまくいっている会社にしか見えなかっただろ。ああ、事務員とかは真っ当な会社で働いていると今も思ってるだろな。求人が出てるの見たろ? 本当に求人サイトにカネ払って採用してるんだぜ。ちなみに役員陣は全員グルだよ。取締役登記されているサクラなんてなかなかいないけどさ」

取引関係を始める前に先輩の会社のことは調べた。今の話の通りであれば、こっそり調べた帝国データバンクの評点も、豪華なオフィスも、出版した書籍も、インタビュー記事ですらも。いや、今の僕なら分かる。やろうと思えば全てできることではある。

100日後に死ぬ社長 28日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) February 17, 2020

「あっこれインタビュー掲載してもらうのにお金かかるヤツなんすね」

死まであと72日

「でも、どこから」

「本当に鈍いな。最初から最後まで全部だよ。このオフィス転貸だっただろ。サブリースして募集掛けて、カモがくるのを待ってたんだ。世間知らずで、警戒心が薄くて、コスト意識もない初心者経営者。ちょっといいオフィスを借りちゃうようなさ。お前のことだ。後輩が来たのは驚いたが、信じさせるには都合がよかった」

「オフィスの内覧がオーディションみたいになっていてね。こいつだ、ってピンときた若者をスポンサーが選ぶ仕組みさ。つまり君は最初から観られていたんだよ。このプロジェクトに出資した金持ちたちから。皆楽しんでた。コイツ本当に借りたよ、うわーとか言いながら」

「あらゆる場所にカメラを仕込んでさ、スポンサーたちにずっと配信してたんだ。会員専用のサイトで。よかったな、お前すげえ人気あったぜ」

100日後に死ぬ社長 9日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) January 29, 2020

プルルル…ガチャ

「はい。はい。有望そうな若手経営者にインタビューをしてるメディアなんですね!しかも芸能人がくるんすか」

死まであと91日

100日後に死ぬ社長 13日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) February 2, 2020

「資金調達セミナーで知り合った先生に事業計画を見てもらったぞ!担当者も紹介してくれるらしいから先生のところで進めるぞ!」

死まであと87日

佐藤君も口を開く。今まで見たことがないくらい口角が吊り上がっている。

「本当に人気だったんですよ。出資者に経営者もたくさんいらっしゃるみたいです。匿名でコメントが付くんですよ。昔の自分と同じような地雷を踏んだ、とか。可愛く映ったみたいですね。特等席で観させていただきました」

「だから最初の数十日はお前を泳がせた。そのままでも十分面白かったよ。でもさ、何も立ち上がらずあえなくキャッシュアウトじゃ味気ないだろ? だから筋書きを用意したんだ」

100日後に死ぬ社長 33日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) February 22, 2020

「はい、自分で会社やってます。……仕事くれそうなお知り合いの経営者を紹介してくれるんですか!ありがとうございます。でもたまたまbarで隣り合わせただけなのに。僕が若い頃の自分に似てる?そうなんですね」

死まであと67日

「まずはお前を心の底から俺に心酔させる必要があった。バーで胡散臭い顧問のおっさんに会ったことを覚えてるか。あいつ面白いよな。若い頃の自分に似てるって言われてお前がうんうん頷いてるところとかクソ傑作だったよ」

あれは先輩に再会する前の話だ。会話のディテールを説明したことはない。本当に観られていたのか。

100日後に死ぬ社長 34日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) February 23, 2020

「昨日の人、話も面白いし人脈あるしですごかったな……。これからもどんどん人と会って仕事の可能性を広げるぞ!」

死まであと66日

100日後に死ぬ社長 39日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) February 28, 2020

「この前はバーで御馳走様でした!……なるほど、仕事としてコミットしたいから顧問契約を結びたいと。ちょっと話したら僕に会いたがってる人がいっぱいいるんですね」

死まであと61日

「あのあと、クソほどダメ出ししたよな。余計な出費を減らせ。怪しい人間を見分けられるようになれ。顧客の為になる以外のことはするな。叩きのめして、少し親切にすれば完成さ」

全身が熱気を帯び、地面に立っている感覚がなくなる。視界がぐねぐね回って焦点が定まらない。音も聞こえない。喉がカラカラに渇いてきた。

「あとはその『顧客』が俺らだけになればいい。信じ込ませ、他社との繋がりがなくなるようにする。忙しかったろ? 都合のいいタイミングで仕事を出し続けてたよな。小さな取引を重ねた。偶然の問い合せを装った。発破をかけた」

100日後に死ぬ社長 52日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 12, 2020

「先輩が仕事振ってくれた。ほんの小さな業務委託だけど、恩があるし先の契約にも繋がるかもしれない。受けたからには真摯に120%の成果を出すぞ」

死まであと48日

100日後に死ぬ社長 54日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 14, 2020

「納品した成果物、ここまでやるのかとめちゃくちゃ褒められたぞ!目付きが変わったと言われた」

死まであと46日

100日後に死ぬ社長 59日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 19, 2020

「コーポレートブログ経由でぜひお話を伺いたいという問い合わせがあったぞ!はじめてのまともな反響。めっちゃ嬉しい」

死まであと41日

飯田社長の口角が上がる。こちらも楽しくて楽しくて仕方がないという顔だ。

「私の会社もね、後継者がおらず売りに出ていた老舗企業を買い取ったんですよ。優良企業に見せるため、資金を注入していただいて綺麗なオフィスも借りました。だから社歴もあり簡単には気づけない。このハコだけで五億は掛かっているかな。全て本当の会社ですからね」

100日後に死ぬ社長 61日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 21, 2020

「問い合わせ下さった社長さんの会社、いい感じだったなー。オフィスにいた社員さんも皆ハキハキしてて。仕事貰えそうだし頑張るぞ!なんかいい流れがきてる気がする」

死まであと39日

100日後に死ぬ社長 63日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 23, 2020

「社長さんからの問い合わせがきっかけの営業先、僕らが考えていたサービスがニーズにぴったりハマるし導入にすごく前向きだ……!ただ2ヵ月で稼働するシステムと人を用意しないといけない」

死まであと37日

100日後に死ぬ社長 65日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 25, 2020

「先輩に相談したら『知る人ぞ知る優良企業だからその客はどんな手を使っても絶対に逃すな』と言われた。まじか。まじか」

死まであと35日

確かに、あの会社で二年ほど前に経営者が交代していたことは知っていた。外部からファンド出身の経営者を招聘し、同時に資本も注入する。その経営者というのが飯田社長だ。別に珍しいことではないので気にも留めていなかった。経営者交代を機に業績も上がり盤石の経営体制となった、と取り寄せたレポートには書かれていた。

100日後に死ぬ社長 64日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 24, 2020

「昨日の件、どう見積もってもいま動かせるリソースだけじゃ2ヵ月後稼働に間に合わない……考えろ考えろ考えろ」

死まであと36日

100日後に死ぬ社長 67日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 27, 2020

「……やってくれる会社見つけた!コロナの影響で見込みが飛んでちょうどリソース空いていたらしい。ピンチの裏にはチャンスも隠れているんだ」

死まであと33日

100日後に死ぬ社長 68日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 28, 2020

「問題は資金繰りだ。リリースまでの見通しは立ちそうだけど、外注先にも超特急でやらせるから一気にカネが出ていく。顧客が付いてるし、稼働まで持ちこたえられれば回収は早いんだけど……」

死まであと32日

「喉から手が出るほど欲しがるだろう規模の仕事を、君の会社のリソースだけでは絶対に間に合わない内容・納期で持ち掛けました。考えていたサービスがドンピシャで刺さる優良企業が現れたってね。ちょうど、高いカネを払って外注せざるを得ないくらい厳しめの要求をした。飴もぶら下げてね」

100日後に死ぬ社長 69日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 29, 2020

「先輩に相談したら『事情は分かった、今のお前ならうちでいくらか出資できると思う。あとは俺が振ってる売買の案件を何としてもモノにしろ』と言われた。確かにその両輪が回れば収益化までのキャッシュフローは担保される。感謝しても仕切れないな」

死まであと31日

100日後に死ぬ社長 75日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 4, 2020

「今日は先輩に諸々の進捗報告を入れたぞ。走りながら全力で考えろ、出資の話はこっちで進めておくと言われた。……期待に応えないとだ。急げ急げ急げ」

死まであと25日

「案の定お前は焦った。俺の出資を当てにして、先行して外注費を支払うことになる契約を結んだ。念のため言っておくが、お前が外注している会社は俺らとは全く関係がないよ」

開発プロジェクトはもう佳境に差し掛かっている。外注先には総額で一千五百万円の支払いだ。増資でそれを賄えるはずだった。

100日後に死ぬ社長 89日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 18, 2020

「昨日はいい夜だった。資金調達の話も具体的にできたし、必要な資料を大急ぎで揃えて送るぞ! 4月中に精査して問題なければ5月中旬には実行だ。これで資金繰りはなんとかなる」

死まであと11日

100日後に死ぬ社長 94日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 23, 2020

「出資プレゼン、会心の出来だったぞ!役員陣全員が納得して質疑まで終わったし、あとは契約書と実行スケジュールを詰めるだけだ」

死まであと6日

あのオフィスも、役員からのもっともらしい質問も、全てがフェイクだったのか。正当なプロセスを踏んでいた。ディテールまで完璧だ。

「外注先からはちゃんと請求書が届くぜ。可哀想だから仕事した分は払ってあげろよな。そして同じことが俺との取引でも起こる」

100日後に死ぬ社長 62日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 22, 2020

「この前の仕事の流れで先輩からまたオーダーを貰えたぞ!ふむ、都心で小規模な開発をするための物件を探しているんだな。力になれるよう頑張るぞ!」

死まであと38日

100日後に死ぬ社長 79日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 8, 2020

「これは……! 立地、大きさ、どれも探している条件を満たす。なにより安い。聞いたことがない地方の地場不動産業者の専任で売主個人。おそらく世相の影響を受けた狼狽売り。うちから転売しても値ごろ感を保てるレベル。いけるんじゃないか?」

死まであと21日

「この地方の地場不動産業者も買ったやつだよ。社歴が長くて、都内のお宝物件を地主から預かってる業者だ。地主を説得するのは簡単だった。今はコロナで経済がいかれてるからな。不景気ではキャッシュこそ一番価値を持ちますよ、今売っちゃいましょうって具合さ。その条件の物件を俺がちょうど欲しがってるように見せかけた」

いや違う。あれは僕が苦労して見つけた物件だ。探してきたんだ。でもまさか。そんなことが。

100日後に死ぬ社長 81日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 10, 2020

「昨日、現地に同業っぽい人間がちらほらいたってことは時間がないな……。早さがベンチャーの武器だ。よし、もう買付を出すぞ!」

死まであと19日

「絶妙にいい条件だから、ものすごい数の問合せがきたよ。だからお前はここでも功を焦った。他社に取られるんじゃないかってね」

速さが武器という言葉は便利だ。熟考しないことの言い訳にもなる。確かにあのとき僕は結論ありきで動いていた。でも、そうするしかなかったんだ。

「実際さ、問い合わせ凄かったんだぜ。圧倒的に資本のある会社がずっといい条件で買いに来た。全部断ってお前と契約したんだ。物件調査してる奴らが周りにいただろ。やっぱああなるよな。安いもん。それでお前は焦った。結果がメクラで早期契約さ」

100日後に死ぬ社長 83日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 12, 2020

「元付も協力してくれて爆速で条件面が整ったぞ!代金1億円。決済は5月末。手付3百万円。同日1.2億で先輩の会社に卸す同意は取った。ここ数日ハイになって全ての調整をしたからどっと疲れたな。……なんだか体も怠くなってきた気がするし、今日は寝るぞ!」

死まであと17日

今回、僕が買主として締結した契約書は地主に圧倒的に有利にできている。売主が個人なので瑕疵担保責任も免責。ローン特約も付けておらず、そして違約金は売買代金の20%、つまり二千万円。決済までの期間も短い。ただ、どれも個人から格安で業者が買い取る場合には一般的なことだ。

僕が考えている間も先輩はまくし立て続ける。ファイナンシングに走っても無駄だ。別の買主も手を出せない。理由がある。あの建物でテナントのひとつが反社会勢力の傘下となっていたことが、これから明るみに出る。

100日後に死ぬ社長 80日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 9, 2020

「昨日の物件の現地調査、役所調査をやったぞ!少し課題はあれどそれを加味しても安い。元付に確認したけど、やはり売り急ぎ。話しぶりで東京の相場をあまり理解してない。うちからの再販価格で先輩に当てても前のめり。出口が見えたし、他に流れる前にGOだ」

死まであと20日

"たまたま"普通借の契約で入っていたテナントだ。地主も仲介も全く知らない。地主が貸し出した時点では完全なシロの法人だから、責任も問いづらい。融資も付かないし、立ち退かせない限り次の買い手も出てこない。そんなことを言っていた。耳がうまく聞こえない。思考が遊離し全く別の光景が頭に浮かぶ。昔テレビで観た将棋教室だ。どこに駒を動かしても詰みの状況が、淡々と説明される。その画面を小学生の僕が観ている。夏休みだ。十七手目で相手の玉は完全に動けなくなった。張り付いたような笑顔の解説員が、これで詰みですねと言う。皆楽しそうだ。僕は麦茶を飲む。グラスが汗をかく。唐突に番組は終わり、現実が戻る。

「どっちみちこんなクソ物件俺も買えねえよ。反社が入ってるビルなんて。おいてめえ、ひでえもん売ろうとしやがって」

物件概要書、契約書のドラフト、僕が以前渡した提案書。いつの間にかそれらを手に取っていた先輩は、絶叫しながら書類を引き裂き始めた。意味を成さない叫び声と紙を引き裂く音がオフィスにこだまする。二分、いや三分は経っただろうか。足元に粉々になった書類が散乱する。画面は相変わらず僕の姿を映し続ける。他の二人は笑みを崩さない。こんな地獄が現実にあるのか。先輩はやがて正気を取り戻し、肩で息をしながらこちらを睨み付ける。

「お前は俺のことを完全に信じた。商売人はどんなに親しい相手でも、心の底ではある種のセンサーを働かせないといけない。まあ、ここまで悪意のあるケースなんてそうねえけどな。出資だって売買だって、核心を突く部分は注意深くエビデンスを残さなかったんだ。いつも俺から電話してたろ? もちろん記録を残されたとしても逃げ道は用意してたけどな。画面越しにずっと観てたからから分かるよ。録音もしてない。飲みの場での発言レベルだと、翌日議事録にしておくこともしない。クソ甘いね」

「ただ、最初から比べると少しは成長もありましたね。実際にいい打ち手もあった。サービスも開発できてますしね。スポンサーの皆さんも社長の頑張りにちょっと感動してましたよ。本当に破滅しちゃうの?ってね。でも本音は隠せないもんですね。皆、最後には破滅する貴方を楽しみにしていました」

100日後に死ぬ社長 49日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 9, 2020

「オファーした報酬を現実的なラインまで下げたい。サービスを作りながら、しばらくは受託もやって凌ぐことになると思う。それでもよければ一緒にやってほしい。その分オプションは多めにして報いるように頑張る。謙虚にやっていきたいんだ」

死まであと51日

100日後に死ぬ社長 51日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) March 11, 2020

「公庫からの融資が着金したぞ!コンサル手数料払わなきゃいけないのが悔しいけど、これは重いお金だ。借金は返さなきゃいけないんだ」

死まであと49日

100日後に死ぬ社長 90日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 19, 2020

「きついのは分かる。ただどうしても来週中に動くデモが欲しいんだ。ここが正念場だ。頼む! ……もちろん助っ人を呼んでもいい。何がなんでもやり切ろう。すまん、ありがとう」

死まであと10日

100日後に死ぬ社長 93日目

— 西新宿社長 (@jpnbeehive) April 22, 2020

「はい、現状の収益は一社依存です。もちろん良好な関係性ですが、仮にここが崩れるとシステム提供ができなくなります。社長、恥を承知で言います。もしそうなった場合、開発資金を援助していただきたいです。……ありがとうございます。いいものを作ります」

死まであと7日

「まあ『一社依存が怖い』って気付くところまでは想定内だよ。どんなバカでも思う、オレとの取引がこけたらどうしようってな。だから二社必要だった。確実にお前を破滅させるために、飯田のところでリスクヘッジができているように思わせた」

再び空間が三人の爆笑で包まれる。この世の悪意が全部僕に向けられる。さっきから心臓が爆発しそうだ。眼がチリチリ痛む。手先は感覚を失い。怒りと絶望が混じった、味わったことのない感情に襲われる。頭だけが熱を帯び、身体は冷え切っていた。

三人が言っていることは本当だろう。あらゆる契約と調達は消えた。仕入れと外注の支払いだけが残る。不動産をまともに決済するなら一億二千万円以上、仮に契約を飛ばしても違約金合わせ四千万円。そして会社の口座には数百万しかない。しかも不動産はいわくつきでファイナンスも不可能。この数か月、先輩と飯田社長の案件だけに注力した。リカバリーは無理だ。僕の会社は潰れる。

「会社が、そして経営者がどんなときに終わるか知ってるか。キャッシュが尽きたら? 破産宣告を受けたとき? 違う。それは単なる結果だ。そこにいる人間が絶望し切ったときだよ」

先輩が傍らのタブレット端末を思い切り蹴飛ばす。横倒しになった画面に映った僕の顔を革靴で踏み付ける。

「だから希望を与えておいて、それを徹底的に踏みにじるやり方を選んだ。今日の朝まで最高の気分だっただろ? 残念だな。お前はマヌケでクズだ。だから騙された。会社は潰れ、お前も破産する。債権者に追われ、罵られ、信用は地に落ちる。しかも特別コースだ。このショーのスポンサーはあらゆる業界に根深く入り込んでいてね。破滅させられた奴は、何故かとびきり再起が難しくなるようになってるのさ。死人同然だよ」

すべてが仕組まれていた。観られていた。あらゆることが本当で、同時に嘘だった。これまでの様々な出来事が点と点で繋がり、交差して爆発した。稲妻が走る。僕は全てを理解した。どう転んでもクソなら、幕引きくらいは自分で決めよう。それも劇的に。サプライズをくれてやる。

—— 下はアスファルトだ。九階なら十分だな。

ディスプレイの海を掻き分けバルコニーへ進む。窓際で振り向く。

「観てるんだろ? これが結末だ」

できるだけ大げさに、ありったけの声で、画面越しの傍観者たちに叫んだ。僕は手摺りによじ登ると、人の消えた新宿の街に向かって身体を放り投げた。

100日後に死ぬ社長 100日目 完

そして101日目へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?