瑞牆でクライミングを。温泉は南相木の滝見の湯へ。そして素朴で贅沢なキャンプ飯。

山梨県にある瑞牆山(ミズガキヤマ)

ゴールデンウイークに、久しぶりに、ここ瑞牆で登ることができました。

少しだけ瑞牆山の紹介をすると。

山梨県北杜市にある日本百名山のひとつで、ニョキニョキとした奇岩が目を引く、標高2,230mの花崗岩山。

名前の“みずがき”は、神社の周囲に巡らす垣根のことで、古くから甲州修験道の中心として登拝されていたそうです。

弘法大師さんが修行した山とも伝えられており、あるひとつの奇岩の基部には、弘法大師さんが彫ったと言われる梵字のようなものも刻まれています。

そんな神聖な場所でもありますが、クライミングエリアとして、クライマーにとっては、有名な場所でもあります。

山のいたるところに登るエリアがあり、課題のバラエティも、グレードも豊富で、そして眺望も最高なのです。

さて、今回、私は3日間の滞在予定。

せっかく瑞牆に来れたからには、岩頭まで登りきるマルチピッチクライミングがしたいな。

というわけで、移動疲れで、眠りたがる体をなだめすかし、“クラック地獄エリア”と言うネーミングのエリアへと向かいます。

今回トライしたルートは、4ピッチで、それぞれのピッチも割と短く、グレードも易しめ。

75m登ったら岩頭に立てるというルート。

私は、2ピッチ目だけをリードさせてもらって、それ以外のピッチのリードは、頼りになる相方にお願いし、フォローで登りました。

クライミングが大好きで、強くて優しい相方のおかげで、安心してトライが出来て、久しぶりに瑞牆の岩頭に立つことが叶いました。

翌日、2日目は、夜半から降り出した雨が、朝まで残っていたので、バリバリ登ることは諦め、まだ行ったことがない奥地のエリアの、ルートを確認してみることに。

エリアや、ルートは、トポをたよりに探すのですがマイナーなエリアは、分かれ道も微妙だったりして、往々にして迷いがち。

ですから、こうして時間に余裕がある時を使って、探索しておく価値はあるのです。

水も冷たくて氣持ちがいい

そして、やはり迷い、行きつ戻りつ、コースタイムの1.5倍の時間をかけて到着し、相方ご所望のルートは確認できたものの、濡れていたので、登るのはまたの機会に。

自然の中なので当たり前なのですが、外岩では、いくら自分だけが頑張っても、登れるとは限らず。

季節、天候、岩の状態、そして、一緒に登ってくれるパートナーの存在、そういった様々なことに恵まれて、はじめて、チャレンジすることが出来るのです。

だからこそ、登れるチャンスがあれば、一期一会と心して、真摯に向き合って、喜びと感謝の氣持ちを忘れないように、と思うのです。

一旦回復したお天気も、3日目の午前10時からまた雨の予報。

それならば、と、3日目は、雨の降る前に少しでも登るべく、朝5時起床で、近場のエリアへ。

登っているうちに、少しお日さまが顔をみせ、この調子なら、まだまだ大丈夫かな?なんて淡い希望を抱くも、午前9時を過ぎると、一転、しっかりした雨雲が到来。

慌てて片付け、激しめの雨粒が降る中を、しっとり濡れて美しく輝く苔達を踏みしめながら下山し、今回の私のクライミングは、これにて終了となりました。

濡れて冷えた身体は、温泉を求めるので、車を走らせ、長野県佐久の『南相木温泉 滝見の湯』へ。

もっと近くに、増富ラジウム温泉もあるのですが、この日は、滝見の湯へ行く手前の川上村にある、最近、オーナーさんチェンジをした山用品店、『ROOF ROCK』さんへも行きたかったので、こちらをチョイス。

ここはきれいな施設で、サウナや、電気、ジェットバスもあり、泉質もクセのない感じ。

露天風呂につかり、滝や、川のせせらぎ、雨音にも耳を傾けながら、心地よく、温まることが出来ました。

休憩スペースもゆったりしてて、漫画や山関係の本も色々ありました。

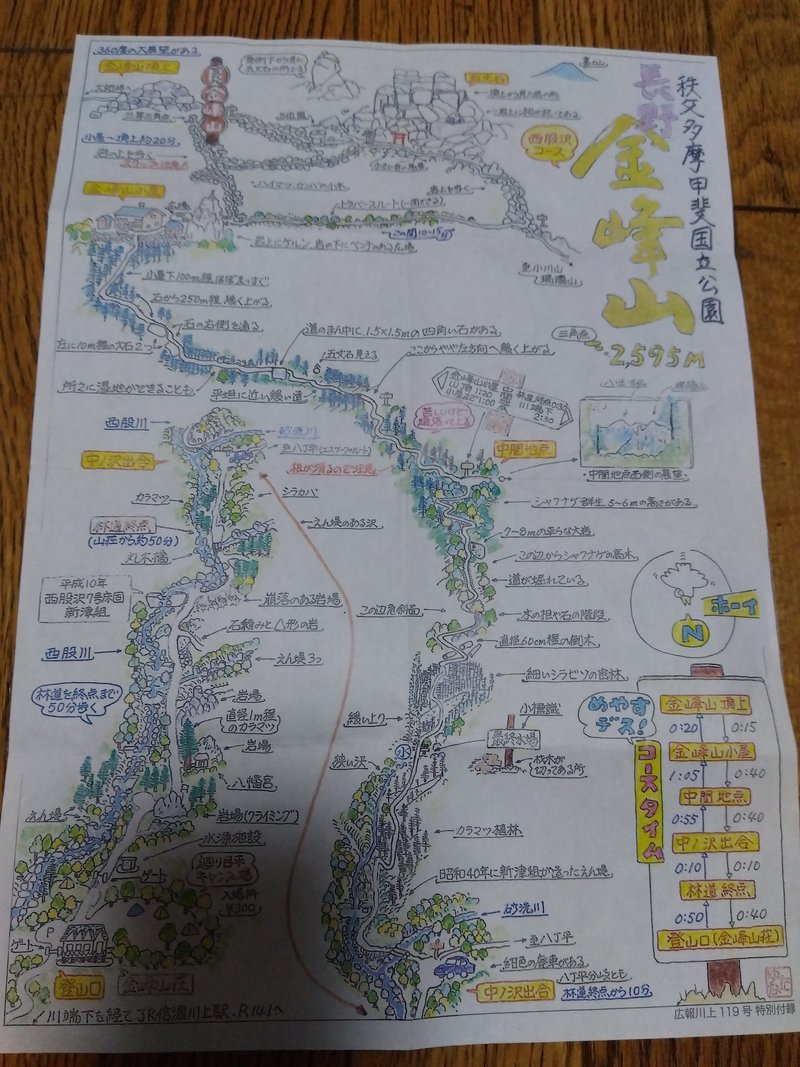

私が、地味に嬉しかったのは、この本を見つけたこと。

昔、金峰山荘へ行った時に、この方の描いた地図をもらい、気に入って、よく眺めていたのです。

行ってみたくなります

久しく、この地図を見ることもなく、その存在すら忘れていましたが、たまたまこの本を手に取り、ページをめくった途端、わー、知ってる!!この絵見たことある!と、かなり、テンション上がり、懐かしさに、しばし魅入ってしまいました。

そうして、ゆるりと過ごしたのちに、キャンプ場に戻り、私にとっては最後の晩餐の準備へと。

この日のキャンプ飯は、自力調達した食材持参で、参戦してくれた、物静かだけどワイルドな紳士のおかげで、なんとも贅沢で美味しい食事となりました。

まずは、山で採ってきたコシアブラ。

そして、日本海で釣ってきたアジさん達。

粗く刻んで、なめろう風に。

ぷりっぷりで、美味しすぎです。

捌いたあとの頭も、熾した火で少し炙ってから、あら汁に。

骨も、じっくり焼いて骨せんべいに。

一尾は、塩をふって、少しだけ干して、お干物風に。

こうして、山で、海の幸をたっぷりと堪能したのち、一緒に登ってくれた仲間に別れを告げ、キャンプ場をあとにしました。

本当に楽しい時間を、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?