免疫寛容と制御性T細胞

咳喘息が始まってもう20年近い。どんな薬をもらっても治らなかったが、ドクターショッピングを繰り返し、最終的にたどり着いたのが漢方薬だ。小青竜湯を5,6日飲んでいると、大概の場合はどうにかなる。

しかし、咳喘息が起こっているときには、体の中では何が起こっているのだろうか。

今回取り上げる論文は、免疫寛容と呼ばれる現象についての総説論文である。

制御性 T 細胞と免疫寛容

Regulatory T cells and immune tolerance

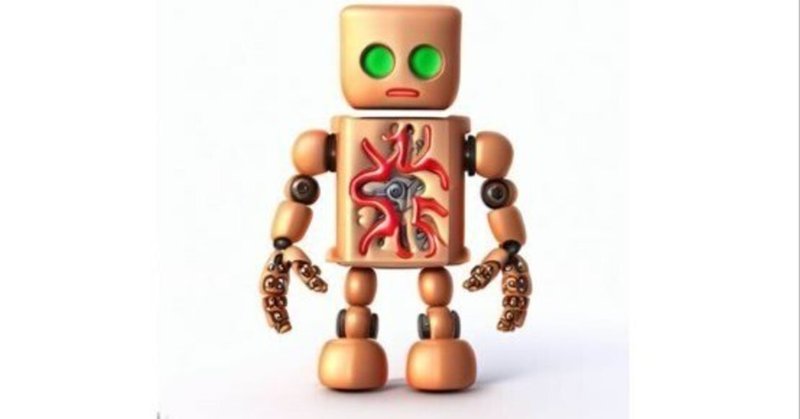

私達の体には異物を攻撃するシステムがある。この仕組みがあるおかげで細菌やがん細胞などを排除することが出来るが、これにも問題がある。この異物攻撃システムがあまりに働きすぎると、リウマチや喘息のような自己免疫疾患を発症したり、移植手術がうまくいかなくなることがあるからだ。

こういった異物攻撃システムが働きすぎないように制御する仕組みがあり、これは免疫寛容と呼ばれている。

この免疫寛容に関わる免疫細胞は制御性T細胞(Treg)と呼ばれるもので、異物攻撃に関わるT細胞や樹状細胞の働きを、直接的にも間接的にも抑制して、過剰な免疫反応を抑え込む働きがある。

小青竜湯がどんな仕組みで働いているのかは分からないが、ふと、制御性T細胞になにかしら働きかけているんじゃないかな、と妄想してみる。

Q: 漢方薬と免疫寛容の関係が知りたい。

Maoto, a traditional Japanese medicine, controls acute systemic inflammation induced by polyI: C administration through noradrenergic function

日本の伝統薬である麻黄湯は、ノルアドレナリン作動性機能を介してポリI:C投与によって誘発される急性全身性炎症を制御します

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?