私を構成する42枚 pt.2

今回も#私を構成する42枚の音楽について書いていきます。

文量が多くなりそうなのでで、今回も5枚です。

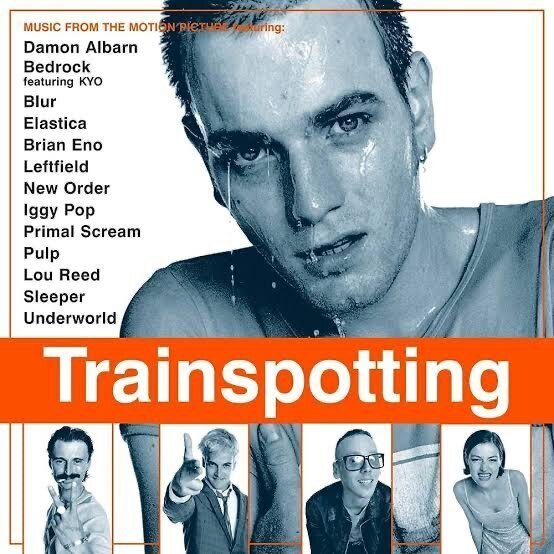

6.Trainspotting: Music From The Motion Picture

(1996)

参加アーティストが載っている。

1996年公開のイギリス映画『Trainspotting』(監督はダニー・ボイル)のサウンドトラック。サントラは第1集と第2集に分かれており、こちらは第1集の方である。

ダニー・ボイルが監督する映画では、映画の主題歌や挿入歌に英国のミュージシャンによるロックやテクノ、ハウスといった音楽をサウンドトラックに採用している作品が多くある。この映画でも、若者のドラッグ・カルチャーと関連させながら、クラブミュージックを扱うシーンや主人公達の破滅的な生活や行末を示すかのように、ロックが流れ出すシーンがあるのだ。痺れる。

参加・楽曲収録アーティストもかなり豪華なメンバーで、UKロックやクラブシーンの有名アーティストが参加し、ロックやテクノを中心に構成されたアルバムとなっている。

私がこのアルバム自体を買ったのは昨年なので、比較的最近買ったCDの部類に入るのだが、そもそも『Trainspotting』という映画を初めて見たのは高校の時だった。そこから現在に至るまで、何度も劇中の音楽を楽しみながらこの映画を繰り返し観賞している。

なので、このアルバムが、というよりかはサントラに収録されている音楽を含めて『Trainspotting』という映画に思い入れが深いために、この42枚の中に入れたのだと思う。この映画を観てから映画鑑賞にハマるキッカケにもなった。

もう一つ理由があるとしたら、私の人生の音楽史の中でもかなり重要な立ち位置の楽曲がこのサントラに収録されているからである。

このサントラでは最後から2番目に収録され、映画でもクライマックスのシーンで流れてくる楽曲であるアンダーワールドの『Born Slippy.Nuxx』という楽曲。この曲で私がテクノやエレクトロニカへと傾倒するきっかけとなった。

アンダーワールドの代表曲であり、クラブミュージックの中でも名曲とされるこの楽曲は、私を含め数多くの人間を魅了していった。最初のシンセコードを聴いた日の事をいまだに覚えているし、この曲を知ってから色んなCDを買うようになった。今こうやって音楽についての文章を書いているのも、この楽曲があったからと言っても過言ではない。

9分45秒という、当時の私からすればとてつもなく長い楽曲だったのだが、後半の展開が好きすぎて音楽を聴いている時の時間の溶け方が一瞬に感じるようになった。長い展開の楽曲が難なく聴けるようになったのである。寧ろ、短すぎると違和感を感じるようになってしまった。

初めて聴くのであれば是非映画の中で、と言いたい所であるが、普通に音源だけ聴いても楽しめるサウンドトラックである。サブスクでほぼ全ての楽曲が聴けるが、このサントラのために特別にミックスされた楽曲もあるため、是非このサントラの音源でも聴いてみてほしい。

特に好きな曲

M1 - Lust For Life / Iggy Pop

イギリスのミュージシャン、イギー・ポップの名曲。イギー・ポップの1977年のアルバム『Lust For Life』からの収録曲。作曲はデヴィッド・ボウイ。

本編ではOPで流れる曲で、この曲のイントロを聴くたびにテンションが上がる。歌詞が映画の内容とマッチしているし、この楽曲をバックに流れるシーンも最高。このMVで本編をチラ見できる。

M10 - For What You Dream Of(Full On Renaissance Mix) / Bedrock Feat. KYO

イギリスのエレクトロデュオ、ベッドロックが1993年に発売したデビュー・シングルからの収録曲。

同じくイギリス出身のボーカリストであるキャロル・リーミングことKYOをボーカルに起用している。本編ではかなり影が薄めな曲だが、このサントラでの存在感は大きい。原曲より若干短めのアレンジがされている。

M13 - Born Slippy.Nuxx /Underworld

前回も紹介したイギリスのエレクトロデュオ、アンダーワールドが1995年に発売したシングル『Born Slippy』からの収録曲。

このシングルはA面が『Born Slippy』というこの曲とは別の楽曲で、B面が『Born Slippy.Nuxx(本曲)』である。ややこしい。

アンダーワールドのオリジナルアルバムやベストアルバムに収録されている音源とこのサントラの音源は異なったミックスがされており、このサントラの音源ではミニマルなビートが響く後半に『Deep Arch』という楽曲で使われているメロディが流れ始める。このパートがとにかく最高。

7.ZAZEN BOYS II - ZAZEN BOYS

(2004)

NUMBER GIRL解散後の向井秀徳(Vo/Gt)とアヒト・イナザワ(Dr)を中心に、2003年に結成されたバンドZAZEN BOYSの2ndアルバム。後に脱退するアヒト・イナザワが参加している最後のオリジナル・アルバムである。

1stアルバム発売から約8ヶ月後にリリースされた作品であり、かなりのスピードで制作されたアルバムだった。なお、ここからリリースのブランクが空き始め、5thアルバムから6thアルバムの発売まで約11年のブランクが空いている。

このバンドのサウンドは、日本にいる他のバンドでは聴けないような音が多く出てくる。向井秀徳が集めたメンバーは非常に演奏力が高く、完成された鋭角サウンドで殴りつけてくる。ラップのような、経のような、不規則なリズムとメロディのボーカルも特徴の一つと言えるだろう。

そして、向井秀徳がNUMBER GIRL時代から好んで使う『くりかえされる諸行無常 よみがえる性的衝動』という、一度聴いたら忘れられない歌詞も多数登場している。この歌詞以外にも、何故か耳にすらすらと入ってくる不思議な歌詞が印象的なアルバムだ。

また、今回のアルバムではバッキング・ボーカルとして椎名林檎がゲスト参加している。3曲のみの参加ではあるが、このアルバムでも存在感と色気が漏れ出ている。それと同時に、最も贅沢な椎名林檎の無駄遣いをしている曲があるのも良い。

独特で唯一無二のサウンドを持つZAZEN BOYSの世界観はかなりクセがあり、良さが分かるまで時間がかかるバンドなのかもしれない。

このアルバムはかなり聴きやすい楽曲が多いので、ZAZEN BOYS入門としてもかなり良いアルバムでは無いかと思う。一度ズボッとハマったら抜け出せない、泥沼のようなバンドだ。

特に好きな曲

M2 - CRAZY DAYS CRAZY FEELING

めちゃくちゃ音の良いギターと椎名林檎のボーカル、そして『くりかえされる諸行無常…』という歌詞から始まるこの楽曲は、アルバムのつかみとしてはかなり良い。OP感すら感じる。向井秀徳の弾き語りアレンジと聴き比べするのも楽しい。

M7 - 黒い下着

このアルバムの中でも最も勢いのある楽曲だと思う。NUMBER GIRL時代を思い出させるスピード感と爽快感のあるギターと、黒い下着というワードを連呼する歌詞の奇妙なマッチングが楽しめる楽曲。

M14 - 6本の狂ったハガネの振動

向井秀徳の書く歌詞には、一度使ったフレーズや言葉が何度も再利用されていく。タイトルにもなっている『6本の狂ったハガネの振動』というワードも、過去の楽曲の中に何度か登場しているものだ。そして、ついには一つの曲になってしまった訳である。M2でも聴ける独特なリズムのボーカルを、より濃い密度で楽しむことができる楽曲だ。

8.The Mix - Kraftwerk

(1991)

ドイツのテクノ・ユニットであるクラフトワークが4th〜9thまでのアルバムに収録された代表曲を再編・再録音したリミックス・アルバム。楽曲の内容が大きく変わった訳ではないため、実質ベスト盤でもある。

テクノポップを開拓、成立させるといった、テクノ史の中でも重大な立ち位置にいるこのユニットは、後の電子音楽の発展に大きく貢献している。日本でもテクノ・ポップブームを巻き起こしたイエロー・マジック・オーケストラの3人も、クラフトワークに大きな影響を受けている。

そんな彼らの音楽は、テクノ入門に最適と言って良いほどシンプルで分かりやすい。テクノというジャンルが発展し、細分化するにつれて複雑なものへと変化していくが、クラフトワークの音楽は非常に単純で、なおかつ新鮮なインパクトを与えてくれる。

オリジナル・アルバムに収録された楽曲も素晴らしいが、それらを聴く前に入門としてこのアルバムを聴くことをオススメしたい。クラフトワークの音楽性や魅力を、彼らの代表曲を通じて体験することができる一枚である。

余談だが、私が人生で初めて買った同人CD以外の音楽CDはこのアルバムだった。Youtubeや配信サービスだけでは物足りず、音楽を手元に残しておきたいと思うきっかけとなったアルバムだ。思い入れが深く、後の音楽趣味にも大きく関わってきている。前述のBorn Slippyと同じくらい、大事な楽曲が詰まっているアルバムだ。

特に好きな曲

M2 - Computerlove

この曲を聴いてからしっかりと音楽を聴くようになったと言っても過言ではないくらい、私の中で大きな存在となっている楽曲。この曲を聴きながら毎日眠りにつく生活を送っていた時期もある。とにかく心地の良い音と声の良いボーカルが流れてくる。

M3 - Pocket Calculater

この楽曲は4言語でボーカルが録音されており、この「Pocket Calculater」は英語版である。また、この次のトラックでは日本語版である「Dentaku(電卓)」が収録されており、ミックスや歌詞の違いを比べながら聴くのも楽しい。

M5 - Autobahn

電子音楽を世間に浸透させるきっかけとなったと言われるほど、電子音楽史の中でも重要な立ち位置となるアルバムからの表題曲。このアルバムの中では最も長い楽曲(9:27)で、ゆったりとした展開とボコーダーを使用したボーカルが特徴的。

9.[lust] - レイ・ハラカミ

(2005)

古いシンセサイザーの音源から唯一無二の世界観を作り出す、日本の音楽家レイ・ハラカミの4thアルバム。2011年に40歳の若さで逝去した彼が、最後に遺したオリジナル・アルバムでもある。

3rdアルバムから約4年のブランクを経て完成させたこのアルバムは、全体的にスロウなテンポで進行していく。

平和的で耳に優しい音色で進行していくエレクトロニカや、おぼろげなシンセが溶けていくようなアンビエント、レイ・ハラカミ本人によるボーカルが入ったカバー楽曲など、同じテンポで展開していても、その一つ一つが違った色や情景を想起させる。

このアルバムを聴き、後にハラカミとユニットを組むことになる歌手の矢野顕子は、このアルバムを「世界遺産」と形容した。大袈裟な表現かもしれないが、一度このアルバムを聴くとその言葉にも納得がいく。亡き天才が遺した至高のアルバムを、出来れば落ち着けるような場所で聴いてみてほしい。

特に好きな曲

M4 - grief & loss

『悲しみと喪失』という負のオーラに満ちた単語二つが並んだタイトルだが、曲自体から聴こえる音はとても明るい音で、ポジティブな感情に満ちている。のどかでのんびりとした音楽だ。

M5 - owari no kisetsu

細野晴臣の『終わりの季節』をレイ・ハラカミなりの解釈で、大胆に再編したリミックス。幽霊のようにか細く、しかし落ち着きのある歌声はレイ・ハラカミ自身のボーカルである。彼の歌声が聴ける楽曲は、後にも先にもこの楽曲だけでないだろうか。

M7 - after joy

おぼろげでゆっくりと広がっていく音を聴き続けていると、そのうち微睡んでしまいそうになる。私はこの曲を夜間に聴くのが非常に好きで、物悲しさや切なさを感じる音色が堪らなく好きだ。

10.シンクロニシティーン - 相対性理論

(2010)

ポップ・ロックバンド相対性理論の3rdアルバム。結成当時からのメンバーであり、作詞・作曲のほとんどを行っていた真部脩一(Ba)と西浦謙助(Dr)が在籍していた時代の最後のアルバムである。このアルバムのリリースから2年後、この2人は相対性理論を脱退している。

それまでのアルバムでも印象的だった、真部脩一による言葉遊び的な歌詞や、印象的なイントロのフレーズが含まれた楽曲は、今作でも収録されている。同じメロディをくどいほど繰り返しているのに、リズムも歌詞も良くて飽きがこない。

他のメンバーの演奏も印象的で、永井聖一の奏でるギターの音色は一度聴いたら忘れることの出来ないし、細かなリズムも完璧に刻む西浦謙助のドラムは聴いていて気持ちが良い。そして、アンニュイでキュートなやくしまるえつこのボーカルは、真部脩一の言葉遊び的な歌詞を完璧に歌い上げている。

このバンドの歌詞の中で個人的に衝撃を受けたのは、普通に固有名詞が出てくるところだ。過去の楽曲でも「テレ東」「ゲームボーイ」という単語が出てくるように、今作でも「人工衛星 マギオン」「小学館」「スピリッツ(雑誌名)」「MONSTER(浦沢直樹の漫画作品)」など、ビックリするくらい固有名詞が出てくる。今となっては割と普通の事かもしれないが、初めて聴いた時は作詞って自由な行為なんだな、と思わされた。

これ以降のアルバムでは、やくしまるえつこ(Vo)と永井聖一(Gt)を中心に楽曲作りがされていく訳だが、3rdまだのアルバムとそれ以降のアルバムとでは、共通する部分はあってもやはり世界観が若干変化している。どちらが良いか、ということは聴き手に委ねられるが、それぞれに良さがある。短めな曲が多いので、気楽に聴き比べてみてほしい。

特に好きな曲

M2 - ミス・パラレルワールド

サビの繰り返しが印象的で、一度聴くと口ずさみたくなるようなメロディが好き。歌詞のふわふわとした感じも良い。最初のギターの時点でもう引き込まれてしまう。

M3 - 人工衛星

入りのドラムとギターが完璧すぎる。サビのメロディや歌詞も素晴らしい。作詞・作曲をやくしまるえつこと永井聖一が共作しているため、後の相対性理論の音楽の世界観に近いものがある。

M10 - 小学館

本当に捻り無しでこのタイトルにしたのは天才だと思う。歌詞の世界観は小学館とあまり関係なく、少しシリアスめな歌詞になっている。イントロで歌われた「三週間」と「小学館」で韻を踏むところが素敵。

前回以上に説明的で、簡潔にまとめることが出来ていない。それほど魅力に溢れているということでもあるのだが、もう少し簡潔に解説できるようにしたい。

ここまで読んでくださった方、お疲れ様でした。

それでは。

(10/42)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?