彦坐王の血統⑧狭穂彦&狭穂姫

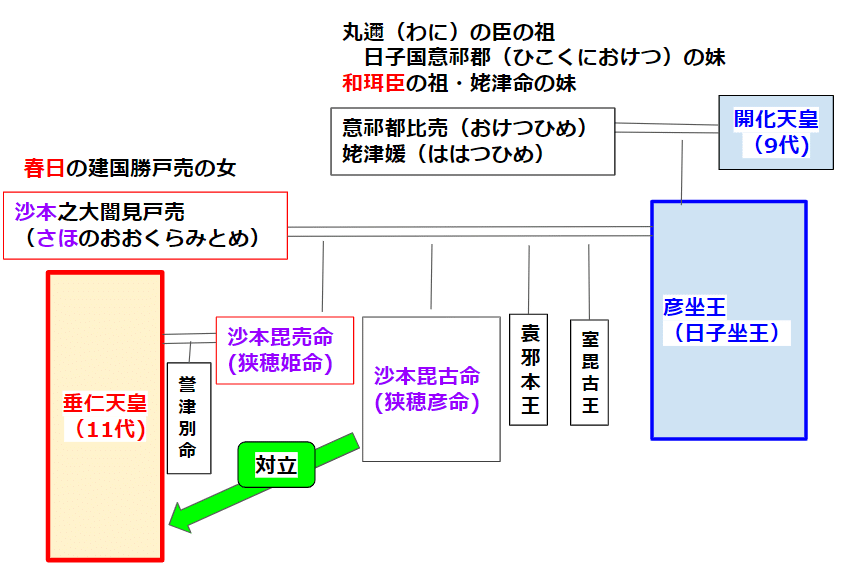

「彦坐王(日子坐王:ひこいます王)」の一族について伝承を調べています。この「彦坐王」は 開化天皇(9代)の皇子ですね。

この記事では、いよいよ、垂仁天皇(11代)の初代皇后である「狭穂姫」について取り上げたいと思います。

「狭穂姫」は 彦坐王(日子坐王)と「沙本之大闇見戸売(さほのおおくらみとめ)」との間に生まれ、母と同じ「サホ」の名が付く女性です。

そして、兄の名も「狭穂彦」と同じ「サホ」が付きます。

彦坐王(日子坐王)と「沙本之大闇見戸売(さほのおおくらみとめ) 」の間に生まれた子達:

狭穂彦・沙本毘古王(さほびこのみこ)

狭穂姫・沙本毘売命(さほびめのみこと)

袁邪本王(おざほのみこ)

室毘古王(むろびこのみこ)

母は「春日氏」の一族で、名に「サホ」とあることから奈良県北部の佐保山のあたりに住んでいたとされています。そして、狭穂彦や狭穂姫も、この佐保山のあたりで育ったことが示唆されます。

今も「法蓮佐保山」と名が残る。

同じ名前「サホ」の付く兄妹は、「ヒコ」が統治を担当し、「ヒメ」が祭祀を担当して一族を仕切っていたと考える人もいます。

<狭穂彦王の叛乱>

記紀に出てくる内容で、ざっくり紹介しますと次のようになります。

1.「狭穂姫(妹)」が「垂仁天皇(11代)」の皇后になった。

※二人は「開化天皇(9代)の孫」でイトコ関係。

2.「狭穂彦(兄)」は「狭穂姫(妹)」に「垂仁天皇」を裏切るように促した。

3.「狭穂姫(妹)」は「垂仁天皇」に白状した。

4.「狭穂彦(兄)」が「垂仁天皇」と武力衝突。

5.「狭穂姫(妹)」は「狭穂彦(兄)」と一緒に死ぬ道を選んだ。

<狭岡神社>奈良県奈良市法蓮町

※狭穂姫の伝承が残る神社です。

霊亀2年(715年)に、国家鎮護及び藤原氏の繁栄を願い、藤原不比等が自宅である「佐保殿」に創祀された神社

御祭神:

・若山咋之神

・若年之神

・若沙那売神

・弥豆麻岐之神

・夏高津日之神

・秋比売之神

・久久年之神

・久久紀若室綱根之神

以下のように、御祭神としては出雲系の「大年神」の孫が祀られている。

いくつかあります。

⇒この佐保山の地で「狭穂彦王の叛乱」があったものと思われます。

<黒髪山稲荷神社(黒髪神社)>

奈良豆比古神社の境外摂社である『黒髪山稲荷神社』にも狭穂姫の伝承が残されています。 狭穂姫が追っ手から人目を避けるために「黒髪」を切って埋めたとされています。

<ここからは考察です>

狭穂彦は、妹の夫である垂仁天皇(11代)と何故、対立することになったのでしょうか?

記紀にはその経緯までは残されていません。

ちなみに、出雲口伝では 垂仁天皇(11代)は九州からやって来た大和への侵攻者だった。そして狹穂彦は大和の在来政権側だったとしています。

つまり「侵攻に対する防衛戦を狹穂彦は繰り広げていた」という構図になります。

もう少し周辺情報を集めていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?