古代天皇の系図を読み解く⑤9代 開化天皇 (物部氏にも丹波国にも繋がる天皇)

【3世紀中頃】に「銅鏡の文化」が北九州から大和にシフトしていき、そのころ纏向遺跡(奈良)にて古墳が作られ始め、古墳に銅鏡が埋葬されるようになります。この「纒向遺跡」の成立が『実質的な日本の建国』と考えます。ここでの最大の疑問は、「卑弥呼」と「古代天皇」の関係です。

そのため、ここでは9代・開化天皇に関する記紀の記載について確認します。

【9代天皇:開化天皇】

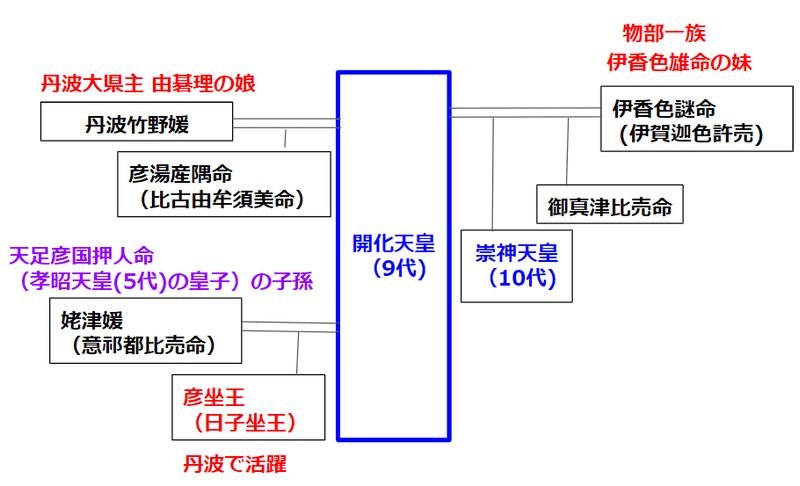

「古事記」や「日本書紀」の記載を根拠に9代天皇の系図を示します。

開化天皇(9代)は孝元天皇(8代)の妃であった「伊香色謎命」を妃に娶り、その子を跡継ぎにしています。つまり、9代天皇も、8代天皇と同じく「物部一族」と結びつきが深い天皇と言えます。

そしてもう一つ、「丹波国」からの妃が系図に見えてきます。この頃「丹波国」の勢力が強くなっていたのかもしれません。

『9代開化天皇の宮の伝説地』

宮の伝説地は、現在の奈良県奈良市本子守町周辺(率川神社境内)

『開化天皇の御陵』

御陵の伝説地は、奈良県奈良市油阪町にある「念仏寺山古墳」

現存する墳丘長約100メートルの前方後円墳。

※ただし、5世紀前半の築造と推定されており、時代が合わない。

<今回の記事のまとめ>

開化天皇(9代)は 孝元天皇(8代)と同様に、初代から7代までの天皇とは傾向が異なり「鴨一族(もしくは磯城縣主)」との関係をなくして「物部一族」との繋がりを深くしていきました。

そして開化天皇(9代)の『宮』と『御陵』は、初代から8代までの天皇が『宮』や『御陵』を築いた「大和盆地」の南部エリアから北に大きく離れた奈良市内に位置していました。

また、「纒向遺跡」を代表する「箸墓古墳」は孝霊天皇(7代)の娘『倭迹迹日百襲媛命』が埋葬されているとされています。 そのため、9代天皇あたりで『纒向遺跡』に絡んで良いはずなのに『宮』と『御陵』は『纏向遺跡』から離れた箇所にありました。

8代、9代も『纒向遺跡』に繋がらないことに、違和感を感じますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?