中学受験 「底力をつける地理」 統計問題 関東地方 I

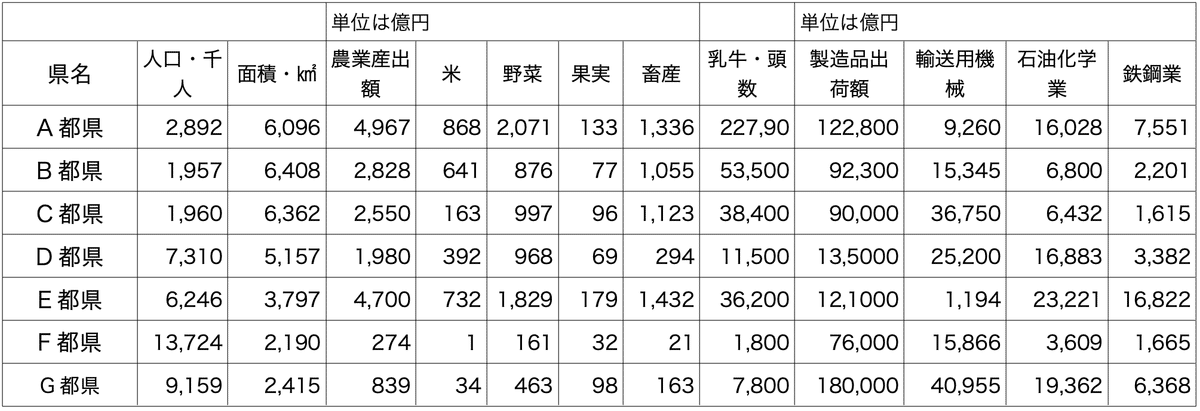

下の統計表は、関東地方の統計です。(何年か前くらいのものですが、特色をつかむ練習になります)

受験では、10項目を超える統計は多くはありません。

小学生にこういった問題をだすと、さまざまな反応、解き方をします。どう処理するかがポイントです。

解ける子は、「関東地方」の統計であることを確認して、最も特色のある項目や数値にすぐ視線がいきます。このときすでに知っている知識と関東地方が結びついているわけです。

他方、地理が不得意でなくても、得点できない子の特徴はいくつかあります。(本当は一人一人ちがいます)

統計全体の枠組み理解が不十分。(関東地方という条件さえも頭に入ってないことだってあります。)

項目と数値の関係性がわかってない。(人口の項目を縦に見て比較することもできない。)

なにかの数値を見て、まったく当て推量で答えをだす。

などです。

力をつけるためには、常日頃、他と違う特色を意識して比較するなどの学習が大切です。

見方・考え方

まず人口と面積でみます。

人口の多い順は(少ない順)、大きく移動がありません。

東京都→神奈川県→埼玉県→千葉県

人口においては、この順位までは知っておくほうが良いでしょう。

(300万人に一番近いのは茨城県です。→ここまでは不要です)

次に面積でみます。

広い順でなくて、小さい順の方が簡単です。

人口の多い順と、面積の小さい順が4位まで同じになって。

こういった事を気づくのも、数値を観察し比較するという学力です。

では、農業産出額でみます。

全国で最大の農業県は、北海道です。

では二位、三位はどうでしょうか。

鹿児島県と茨城県が、争っています。(年度によって順位の入れ替えがあります)

関東地方では、茨城、栃木、千葉は標高も低く農業用水が水田に引きやすいというので、米の産出額が多くなっています。群馬、埼玉は利根川や荒川などが流れていますが、川からの取水がしにくいのが特徴で、畑作の方が多くなっています。(これなどは地形の観察が必要です)

最後に工業製品出荷額です。

今から三十年ほど前の、平成9年の統計では、神奈川県は24,9兆円ありましたが、現在は18兆円となっています。東京も十数兆円ありましたが現在は8兆円を切っています。「産業の空洞化」といわれています。

輸送用機械(自動車など)でみると、神奈川県はNISSAN、埼玉県はHONDA、群馬県太田市はSUBARUなどの自動車工場があり、その数値でわかりやすくなっています。千葉県は日本最大級の石油化学工場群が市原市にあり石油化学分野の出荷額顔多くなっています。茨城県には鹿島臨海工業地域があり、ここでも石油化学が多くなっています。

これまでに、農林水産業、工業などで習った知識をうまく使う方法を早く身につけてください。

そのためには、入試問題とか統計問題の問題集で演習をこなす必要があります。

以上「統計の問題」についてでした。

【解答解説】

人口から見ると

F:東京都、G:神奈川県、D:埼玉県、E:千葉県(300万人に近いのでAは茨城県)

人口と面積だけで、関東6都県のうち4都県がはっきりできます。

農業産出額でみると

一位がA;茨城県、二位がE:千葉県→近郊農業が盛ん。(4000億円を超えるのは北海道、鹿児島県、茨城県、千葉県→統計資料で確認する)少ないのは東京都、神奈川県(常識ですが、大都市で耕地は少ないので農業は少ない)

米の産出額でみると多い順に、A:茨城県、E:千葉県、B:栃木県。少ないのは東京都(23区で稲作?)、

果実ではわかりにくいですが、実は千葉県と茨城県は「梨」の全国的な生産地です。(イチゴは草本生で野菜に分類統計されています)

乳牛は、那須高原牛乳とか上毛高原乳牛、南牧村、マザー牧場などの名前を知っていればわかりやすいかもしれません。那須高原のあるB:栃木県が一位です。

工業製品出荷額でみると

全体で言うと18兆円のG:神奈川県です。

輸送用機械(自動車など)二位は太田市のある群馬県です。

石油化学工業は、市原市のあるE:千葉県が一位です。コンビナートのある川崎市や鹿島(鹿嶋市と神栖町)がある茨城県が多くなっています。

鉄鋼業は千葉市や君津市があるE:千葉県が一位です。

以下に、PDFで用紙をアップしておきます。お子さんと一緒に調べ学習をしてみてください。

学校で使用している地図帳や「考える社会科地図」や「アトラス」に統計が載っています。(一次情報は政府の統計局に載っています)

都道府県の人口

都道府県の面積

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?