理屈という名のひっつきむし

「理屈と膏薬はなんにでもくっつく」

この言葉は6、7年前にみた古典部シリーズのやつだ

理屈ってもんは何にでも張り付けられるんだから鬱陶しい。

今でも理屈っぽい人と話すときには、必ず心に置いてある言葉だ。

また、古典部シリーズもおすすめで、中学、高校、大学生なら、一見する価値ありである。

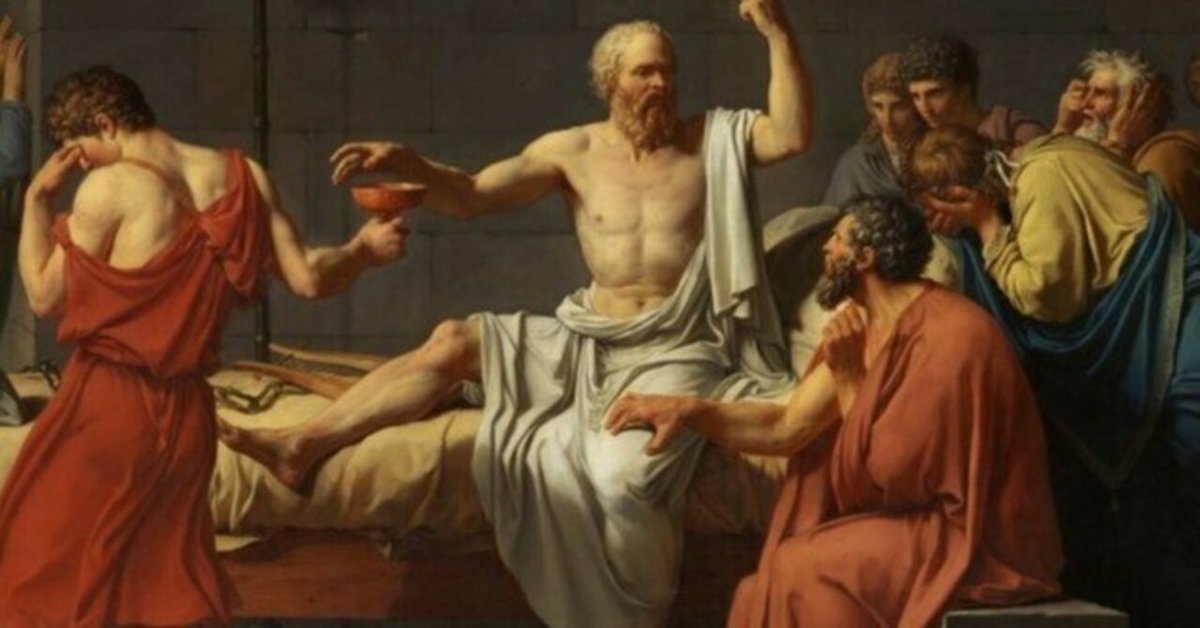

そして今日も暇なので、最強の弁論集団たちに対して”理屈なし”の烙印を押した良くも悪くも有名な「ソクラテス」を紹介していく。

ソクラテスは皆もわかっているように古代ギリシアに活躍し、哲学者として道を作った偉人だ。

彼の人物像はプラトン等を中心とした語り草でしかないので、人物に対する論評は全て空回りしてしまう。

だから、ここでは人物紹介というより、偉人の思想を軽くアウトプットができたらいいな~といった気楽な感じである。

それでは書いていく

彼は育ったアテナイという都市で政治の善と悪とをみた。

かつては民主政治の黄金期を迎えていたアテナイであったが、ペロポネソス戦争という隣国スパルタとの戦いの結果、アテナイでは共和制が崩壊してスパルタ国指導の衆愚政治へと成り下がる。

青年期には哲学とは違うジャンルに興味を持ったと言われているが、ペロポネソス戦争で従軍した経験からか、晩年は哲学者として慕われるようになる

聞いたことがあるだろうが、彼は問答法と呼ばれる最高にパンクな嫌がらせを市民やソフィストたちに行ったらしい。

単に無知を自覚させるだけではなく、その行為がナイフとして精神に届きうることにも意味があったのだと思う。

科学が普遍的なものとなっている現代でも、物事の原因を突き詰めると、最後には“神の一撃”といった形而上の説明が必要になることが多々ある。

一般的に形而上のものについては、どうやっても実証できるものではないのだから、説明などはつまってしまうものだ。

そのように彼は形而上にまで問い詰めたあげく、「やっぱりなにもわかってないじゃないか」と梯子をはずすことを得意技としていたのは、底意地悪過ぎて好きだったりする。

この一連の流れにおいて、当時知識自慢をしていたソフィスト(最強の弁論集団)達は、自分が無知であるという現実と知者としてのプライドが相克しあったのだろう。

このような蒙を啓く活動に意味もあるが、やられた側の知識人としての尊厳を失うという部分にも大きい意味がある。

上記のようにソフィスト達はソクラテスには苦虫を食わされた。その結果彼はいわれのない罪で死刑判決を受けているのだから、現代風にいえば、「効いてる効いてる」といった感じだ。

(実際教えを請う生徒に、そんなすかされた発言をされたら教鞭より先に拳が先に飛ぶであろう事が容易に浮かぶので、あんまりソクラテスの肩はもちたくない)。

しかし、彼の一貫した立場には拍手をせざるを得ない話もある

怖いかどうかなんて分からない。本当は最大の幸福かもしれない

このように自らが死ぬ間際であっても、死が悪で怖い物と決めつけるのはよくないと、それも無知の知であるという見解を彼は変えなかった。

己の信念を抱いて死ぬことが今できるだろうか?

結局ソクラテスという題材を通して何が言いたいのかというと、前座部分の言葉通り「理屈と膏薬は何にでもくっつく」ということだ。

ソフィスト達のつけた理屈をことごとくはがした彼の行動は、新たな見地を周囲に見せていたと思う。

理屈ってやつを自分がつけるときには、本質的に自分が大事にしていることに従っているかの注意が必要だし、他人がつけているときは話半分で聞いてもいいと気楽になれる。

この言葉は、誰かの意見に簡単にひっつかないための魔法の言葉なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?