【第9回】情報リテラシー論

いつの間にか11月下旬になりました。長岡はとっても寒いです。雪のない、暖かい地元が恋しいです。年末の帰省が待ち遠しいです。

今回は、「テレビの衰弱と動画メディア」というテーマでの講義でした。

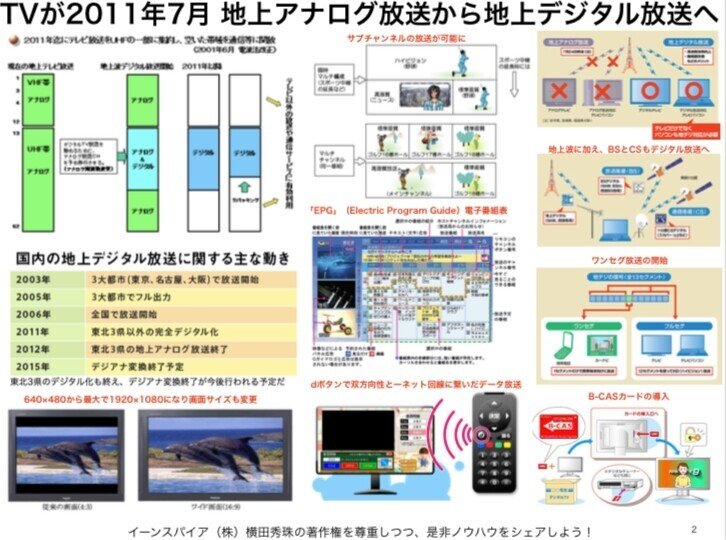

テレビは2011年地上アナログ放送から地上デジタル放送へと切り替わりました。VHFを使わず、UHFの一部を残し、携帯などの電波を使っていくためです。

震災直後のテレビ電波やテレビの破損の影響でテレビが見られなかった人が多くいた頃、とある中学生がUstreamで無断でテレビ(NHK)を配信していました。本来なら、著作権違反に引っかかってしまうところですが、人々の役に立っていたため、NHK側が公認しました。

その後各局が、転載される前に局側から配信しよう、ということになりました。

2012年、それまでガラケーのワンセグでテレビを見ていた人がスマホに買い替えることにより、テレビを見る人が減少し、通勤・通学時などにYouTubeを見るようになりました。YouTubeはこの頃から注目され始めました。そうして、とうとう日本では2018年デジタルはテレビを追い抜きました。

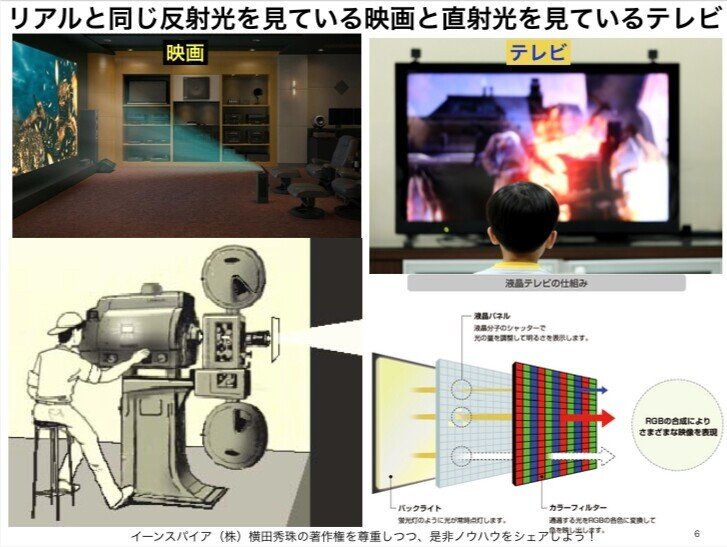

かつて映画とテレビは敵同士の存在でした。しかし、今では仲のいいの関係となっています。それは、映画とテレビで頭に入ってくる時の印象が異なるからです。映画館の方が、光の反射が実際の景色と似ているため入りこみやすく、のめり込みやすくなっています。AmazonのKindleも同じような仕組みになっています。

TVerは自分も利用しています。家にテレビはあるけれど、録画し逃してしまうこともあるのでよく見ています。ありがたいです。そんなTVerは、ネットであることを活用するためにCMのスキップや録画することができません。

また、NHKではNHKプラスが開始されました。世界的に見ると、NHKは受信料、徴収コストが高いです。

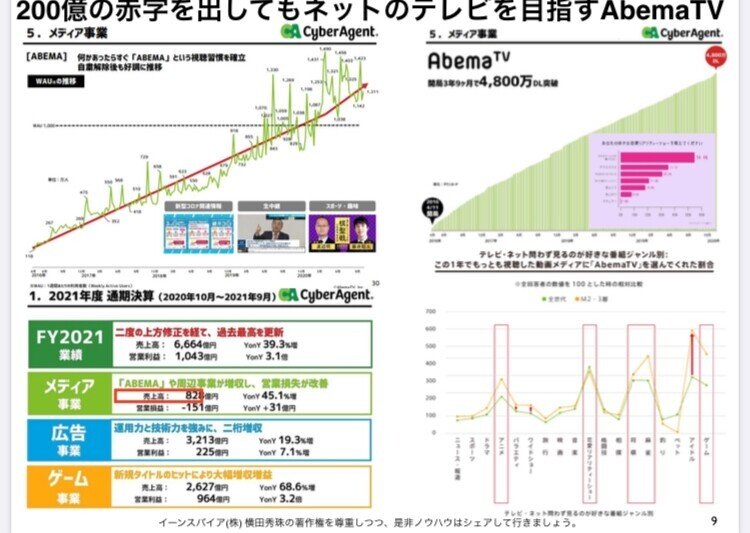

AbemaTVはテレビ朝日とサイバーエージェントが共同で作っているものです。実は大赤字ですが、ユーザー数が増加しているため、ユーザーが根付いていけば利益が増えていくと思われています。サイバーエージェントは他にもゲーム事業で大きな売り上げがあり、その利益をAbemaTVに回すことができます。儲けを次の投資に回していくやり方はAmazonと似ています。

dボタンではなく、テレビにQRコードを表示してウェブに移動するという方法が増えています。(テレビとインターネットの融合)

YouTubeがはじまる一ヶ月前、Googleビデオという動画サービスがあったにも関わらず、後から始まったYouTubeの方が伸びていたのでGoogleはYouTubeを買収しました。

今では当たり前となっているSNSを埋め込む先駆けとなったのはYouTubeでした。(2006年API公開)

2010年、赤字だった経営が広告収入を得ることによって黒字化しました。また、投稿できる動画の長さが10分から15分に延長されたのもこの年です。←最終的に、時間制限はなくなりました。

2011年、収益プログラムが一般化されたことで YouTuberが現れるようになりました。

今では、YouTubeの国内ユーザー数は6900万人以上と言われていますが、この数字は18歳以上のユーザー数であるため実際はもっと多くのユーザーがいると思われます。また、コネクテッドテレビ(テレビでYouTubeを視聴)での視聴者数は2000万人を超えています。

↑広告収入の仕組み

2018年から、1000人以上、年間再生数4000時間以上で広告収入が得られるようになりました。(無断転載動画はNG)広告収入目的なら、銀行口座を登録した時点で身元がバレてしまいます。

テレビ番組は報道を◯%放送しなければならないと決まっています。ニュースの内容を面白さを持たせるためにワイドショーがあります。

YouTubeで流行ったものをテレビが取り入れる形になってくるようになっています。

今回はここまでで終わりたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?