先発投手と中継ぎの今後の在り方

沢村賞について

先発投手と言えば完投完封の醍醐味を期待するが(私もその一人ではある)

昔と今を比べてみて今一度じっくり検討してみたいと思う。

まず先発投手としての誇り高きタイトル沢村賞。

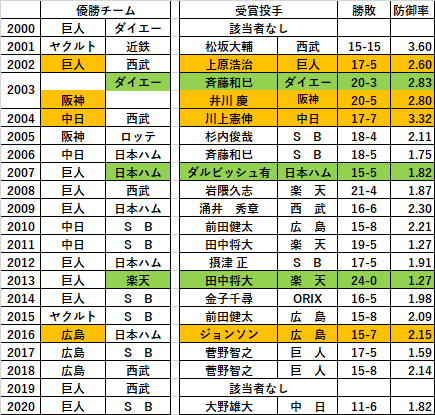

先発完投型の投手に与えられる賞だがその選考基準など詳細は割愛する。1947年の制定後、優勝チームからどれだけの沢村賞投手が輩出されたかを見たとき、その数は半数弱といったところだ。近年の巨人に限ってみれば2017,2018と菅野が連続受賞するまで、2002年の上原以降14年間受賞者がいなかった。原第二次政権では10年間で6度の優勝を果たしながら沢村賞投手は一人も輩出しておらず、また三次政権での2連覇も沢村賞受賞者はいない。

逆に菅野が連続受賞した時は皮肉にも優勝は逃している。

優勝チームと沢村賞の関係性(下図参照)

また沢村賞は元来セ・リーグ投手だけの賞であったが、パ・リーグ投手も選考対象になったのは1989年、東京ドーム開場の翌年から。それ以降32年間で優勝チームからセ・リーグが7人、パ・リーグが6人の計13人沢村賞投手を輩出しているがこの数字を見てもいかに沢村賞が優勝にリンクしていないかがわかる。(上図の21年間でも顕著である)

またDH制を採用しているパ・リーグは投手が完投しやすいとよく言われるが、同じ32年間でセ17人、パ14人とセの方が受賞者は多いのである。

こういった事実からもいかに沢村賞が名誉ある賞であると共にチームの優勝という点においては必ずしも貢献しているとはいえず、また連続受賞は本当に稀でそれに加え沢村賞を受賞した次年度はあまりチームに貢献できない事が多いのも事実。

酷使して優勝もできず翌年は調子を落とす、これはもう名誉でも何でもないと私は思う。

中継ぎの重要性と先発投手の登板間隔

中継ぎの重要性

先発完投という理想の裏で優勝に貢献し私達の記憶に残っているのは勝利の方程式ではないだろうか。ざっと名前を挙げると抑えは上原、クルーン、久保、西村、マシソン(配置転換)、澤村、カミネロ。中継ぎは越智、山口の風神雷神、安定感のマシソン他、多数の投手が活躍してきた。原三次政権になっても中川、大江、高梨、デラロサ、ビエイラなど勝ちパの投手も充実している。

ここで先ほどの沢村賞と比較するため2005年から記録が始まったHPと

優勝チームの関係性も見てみる。(下図参照※2020は試合数120)

※HP(ホールドポイント。ホールド数と救援勝ち星を足した数字)

これを見てもわかるように沢村賞より圧倒的に優勝貢献度は大きい。またトップ成績ではないとしても優勝チームの中継ぎ投手が次点であることが多く、逆にトップ成績の中継ぎ投手がいるチームはたとえ優勝できなくてもAクラスに入り込んでいることが多い。

ただ近年はHPトップが優勝チームから輩出されない状況が続いている。これは以前のように特定の投手に登板が偏らなくなった事が一因としてあると私は見ていて、中継ぎの登板過多を回避し満遍なく登板させることでリスクを減らし数字的にもHPの数が少し均されたのが近年の数字に表れているのではないかと思っている。

完投を声高に言う反面、優勝という点においては結果的に中継ぎに依存している部分は多く、様々な条件が合わなければ遂行できない完投を先発投手に望むのはもう時代遅れだと言える。

中継ぎを制すものはペナントを制すなのだ。

※2017年の先発投手成績でなぜ優勝できなかったのか参考までに図を添付しますので皆さんも考えてみて下さい。

先発投手成績

中継ぎ投手成績

先発投手の登板間隔

次に、先発投手の登板間隔について中6日の登板が本当に理想的なのか考えてみたい。

江川、西本、後の斎藤、槙原、桑田の時代までは中4、5日が当たり前。しかも完投率は今よりも高かったし球数も明らかに多かった。その頃に比べてトレーナーの充実、トレーニング方法、疲労回復のツール、遠征時の宿泊、移動手段等、環境は確実に進化しているはずなのになぜ登板間隔は中6日と増えるのか。しかも6人の先発を使う事で1週間で1度しか仕事をしない選手をずっと登録しておくか、6人目が安定しないので登録抹消を繰り返しているのが現状だ。これは無駄だと数年前から思い始めた。ならば信頼できる5人を中5日で回して(必ず週に1度は中4日になるが)中継ぎか攻撃陣を厚めにした方が合理的だ。(下図参照)

これを見て現実的ではないと考える人は、中6日の野球が完全に基本になってしまっていると思う。

昨今、完投についてや球数135球(桑田氏)、QS率を言うなら7回3失点(工藤監督)が話題になったが、その考え方自体については全く異論はない。しかしこれ全て中6日という考え方が前提にある。

中6日空ければ、確実に完投できるのか?135球投げられるのか?7回3失点で抑えることができるのか?答えは全てNOである。

まず完投する投手の投球内容を考えてほしい。昔のように何が何でも最後まで投げろなら球数150なんて当たり前でしたが、近年は完投する投手の球数は結果的に自ずと総じて少なくなっているのが現状なんです。要するに完投するような投球内容なら球数も少なくなるという事。

8回110球で交代させますか?でも6回110球なら交代を考えますよね?結局のところ球数で交代させてるのはベンチの方なので、という事は120球そこそこで交代するのに中6日必要ですか?と私は全く逆の考え方なんです。

「中6日だから完投してね135球投げてね」ではなく「120球でいいから中5日で投げてね」という事であり、前者は不確定ですが後者は誰でも出来ることなのです。そして120球を目処に完投させればいいんです。

加えて先発投手の球数を決めることは中継ぎ投手がブルペンで肩を作る目安の一つにもなるので無駄な投球練習も減らすことに繋がります。

また最近規定投球回数をクリアする投手が減ってきています。

規定投球回数=試合数なので先発投手が中6日で投げるなら登板毎に6イニング以上を確実に投げないとクリアできません。という事は中6日空けながら6イニングも投げられない投手が沢山いるという事になります。「でも中5日なら余計に6イニングなんて無理じゃない?」と思うのは完全に固定観念であり、それはやろうとしていないだけで、中5日で投げられない投手はそもそもローテなんて張れないんです。

例えて今のジャイアンツで言うとC.C、髙橋、戸郷、菅野、山口の5人でどんどん回すほうが勝ち星という点では不安定な6人目(戸根の名前も挙がったが)をアテにするより確実です。上図のように毎週6試合という事もあれば5試合という事もありその時はローテも楽になります。一か月に一度回ってくる中4日もブルペンデーをやることを考えたら全然マシでその時こそ120球を90なり100なりで交代すればいいんです。長いシーズンでは9連戦もあれば苦しい時はローテの谷間も出来る。そんな時こそ6番手に控えている投手や次世代に期待する若手にチャンスを与えればいいんです。6人揃えて欠員が出た時慌てるより、5人揃えていて6人目7人目を用意している方がリスクヘッジとしても有効だと考えるのです。

中6日空けて調子が悪ければ一回飛ばしてまた休む。日程の都合で中7日8日空くことももザラにあります。一体何日休むんだという話でちょっと先発投手を甘やかしすぎです。中5日にして日程の都合で中6日7日になる方が理想です。

そしてそもそも5人先発が揃わないようなら優勝争いなどできないんです。

ローテ投手が早い回でKOされる事もあります。そんな時は次回ローテを早めに回せば良い。それは中6日あろうが5日であろうが同じこと。勝てる投手の登板数を増やすことはチームの勝利数に繋がりそして優勝確率を上げる。

それこそここ数日言われている勝率を上げる事なんです。

これを中6日基本で考えるのではなく中5日で考えた方がいいのではないかという私の提案です。

試合数が増えて登板数が減る。登板数が減る事は勝利数も減る。

試合数が増えて打席数が増える。安打の確率も増える。

毎年のように2000本安打が達成されている反面200勝投手は全く出てこない一因だと思います。200勝は近年で若い方もわかる名前で言えば工藤公康と山本昌だけ。悲しい現実です。

奇しくも今日からの6連戦は上図と同じ起用で行こうとしている記事を見ました。終盤だから仕方がないのではなく、これがスタンダードになることを望んでいます。

まとめ

チームは先発投手の完投や沢村賞の為にペナントを戦っているのではない。優勝するために戦っている。優勝するためには勝利数を増やすことが大前提。

中6日の6人目と中5日の菅野、どちらが勝つ確率が高いでしょうか。

120,130球そこそこで中6日、絶対に休みすぎです。中6日は完投が前提の間隔。もうそんな時代ではありません。事実一昨年最多勝の山口は完投が一度も無いのです。本当に休ませるべきは中継ぎ投手でこちらをもっと人数的に厚くして登録抹消の10日間を利用しローテーションするのも一つの考え方としてあってもいいと思う。

そしてここ20年、沢村賞投手はおしなべてメジャーに行っているが、彼らのメジャーでの登板間隔はどうだろう。日本より試合日程や移動がハードなメジャーで中5日や中4日が出来るのならば確実に日本でも出来るはずです。

また高校野球の球数制限は身体が発展途上の段階で多い球数を投げさせることのリスクと連投の回避。だからプロの身体になった時こそ甲子園の連投に比べれば中5日は全然楽なのではないかと思うのです。

先発完投の1勝も、6回降板での1勝もチームとしての勝ち星は同じです。

完投すれば2勝もらえるのなら私もどんどん推奨します。

先発完投型の投手に与えられる沢村賞は既に時代錯誤と言え、老害と呼ばれる昭和のプロOB達が選考委員を務める賞に、もはや意味などないと思う。

投手の分業化が図られてからもう何年も経ちますが、沢村賞に関しては規定の項目をクリア出来る投手が少なくなってきている中、QS率を加味する検討もなされています。要するに現状の投手起用と沢村賞はミスマッチの傾向にあるんです。メジャーの投手最高峰のタイトルはサイヤング賞で沢村賞のように先発に限らず全投手対象。

先人に対するリスペクトとして沢村賞という名前は残しつつ賞の中身を変えていく柔軟性も必要だと思う。

また前述のように200勝がなかなか達成できない現状に

名球会の基準そのものを見直す時期なのではないでしょうか。

先発投手の在り方と中継ぎ投手の評価向上を

今こそ真剣に考えるべき時なのかもしれない。

全てはチームの優勝に向けて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?