HAIGE・プラップバーM2(HG-P1001N)はコスパ最強の懸垂マシン?レビューしてみました

自粛モードが続く中、外出の機会も少なくなって、体がなまっている人も多いと聞きます。

だったらいっそ、自宅でできるトレーニングマシンを家に置いちゃえば?

というワケで、HAIGE(ハイガー産業)の家庭用懸垂マシン、プラップバーM2(HG-P1001N)をレビューしたいと思います。

実は懸垂は肩や腕、背中、お腹の筋肉を同時に使う究極の上半身トレーニングなんですよ♪

懸垂って体に良いの?

家庭用懸垂マシンと言うと、昔はよく「ぶらさがり健康器」という名前でも売られていましたね。

人がぶら下がれるような棒状のものなんて、普通の家には代用できるものがないので「ぶら下がり健康器」は大ヒットしました。

ブームは去りましたが、「ぶら下がる」ことが体に良いのは、今でも変わらない常識です。

ぶら下がることで得られる健康促進効果の、代表的なものは以下の通り。

■肩・首・背中・腰など全身の凝りが解消される

■全身の筋肉が伸びて姿勢が矯正される⇒猫背解消

■血流改善、筋力強化

また、もう一つ重要なのは握力の向上。

握力の低下は、循環器疾患、脳卒中、心臓発作のなどの病気のリスクが上昇するということわかっています。

ぶら下がることで、無意識のうちに自然と握力が鍛えられますよ。

HAIGE・プラップバーM2でできるのは懸垂だけじゃない

プラップバーM2でできるのは懸垂だけじゃありません。

プラップバーM2でできる多彩なトレーニング方法をご紹介!

1. チンニング(プルアップ)

いわゆる懸垂で、上腕三頭筋、広背筋が鍛えられます。

2.ディップス

懸垂とは逆に、腕を下向きに伸ばしたり曲げたりして、上腕三頭筋、大胸筋、三角筋を鍛えます。

3.レッグレイズ(足上げ)

L字バーを使って足上げをすると腹斜筋、太ももを鍛えることができます。

4.プッシュアップ(腕立て伏せ)

プッシュアップバーを使うと、普通の腕立て伏せよりも体を深く沈められるので、よりハードなトレーニングができ、腕全体、腹直筋を鍛える効果がアップ!

5.ツイスト運動

ぶら下がってツイスト運動をすれば、腹筋の引き締めもできます。

プラップバーM2のサイズ

プラップバーM2のサイズは123×110×172~235㎝(高さは身長に合わせて調整可能)、重量は32.2kgです。

ぶら下がるため、身長+腕の長さ以上の高さが必要で、家庭用トレーニング機器としては最大級の高さです。

重量も32.2kgありますが、全体重を支えるので、ある程度重い方が安定感があります。

安定していて倒れる心配なし!

私は過去に、非常に作りの華奢なぶら下がり健康器を使用中に、バランスを崩して転倒したことがあるんですが、プラップバーM2は作りが頑丈。

安定していて倒れる心配もなく、最大で体重100kgの人まで使用できます。

頑丈さの秘密は最大1.9㎜の肉厚フレームと、最大2.9㎜の補強部分の厚み。

この肉厚フレームに加え、当て板による「2D結合」、立体成形による「3D結合」で歪み防止対策もバッチリ。

その上、床と接する部分が大きく広がった「フレア形状」なので、通常のトレーニングで転倒する可能性は、ほぼゼロと言えます。

故意に倒そうとしたって、そうそう倒れるもんじゃないですよ。

プラップバーM2の価格は?

プラップバーM2の価格は、これだけの機能を備えておきながらたったの14,800円(税込)。

コスパ最強ですよね!

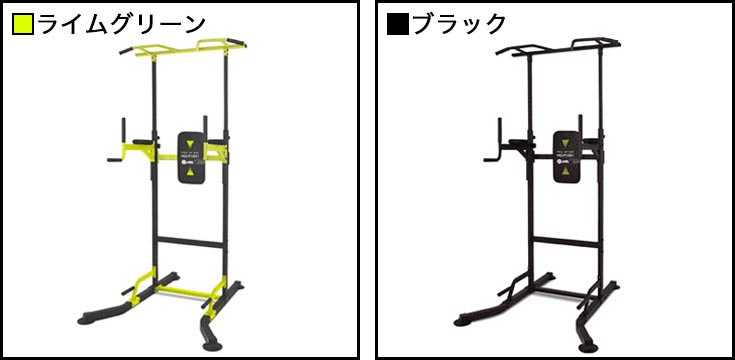

カラーは2色~ライムグリーンとブラック~

プラップバーM2のカラーはライムグリーンとブラックの2色から選べます。

他社の懸垂マシンのカラーは無骨なブラックが多いんですが、この商品にはオシャレなライムグリーンもあり「この色が気に入ったのでプラップバーM2に決めた!」という人も多いようです。

ライムグリーンは特に女性に人気のカラーですよ!

まとめ

懸垂運動は、全身の凝りの解消や姿勢の矯正、血流改善、筋力アップなど、いろんな健康促進効果があります。

プラップバーM2があれば、フィットネスジムと同等の懸垂運動や、その他のいろんなトレーニングが自宅でできるようになります。

懸垂マシンは他社からも販売されていますが、プラップバーM2には他社製品にはない、プラップバーM2だけの特徴が実は他にも沢山あるんです。

ただこのプラップバーM2には、たった一つ注意するべき点があります。

プラップバーM2だけの特徴や、たった一つの注意するべき点など、さらに詳しいレビューはこちらの記事にも書いています👇

ブログの記事を更新しました。

— じょにい (@johnnybgoode427) June 15, 2020

ハイガー産業の懸垂マシンについてです。

ハイガー産業【プラップバーM2】は絶対買うべき懸垂マシンなのか?

自宅で筋トレしたい人必見!https://t.co/t2S3VYcJ9H

ご質問、ご相談も、Twitter、ブログから受け付けています。

お気軽にお問い合わせくださいネ♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?