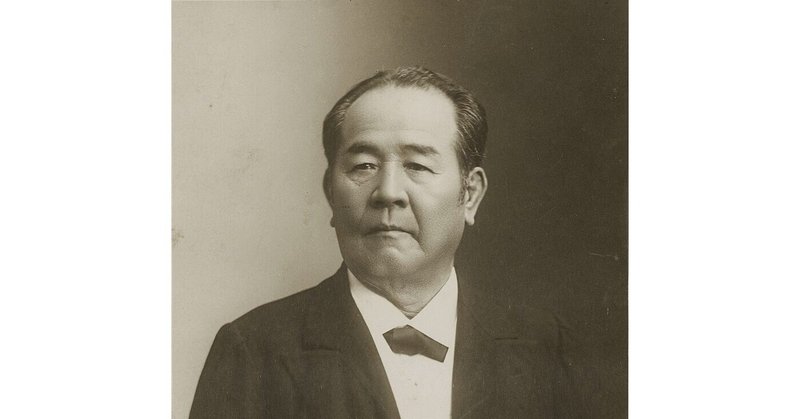

JOG(279) 日本型資本主義の父、渋沢栄一

経済と道徳は一致させなければならない、そう信ずる

渋沢によって、明治日本の産業近代化が進められた。

YouTube版

■1.「よき、をぢさん」■

企業5百、公共・社会事業6百の設立に貢献した渋沢栄一が

昭和6(1931)年に亡くなった時、青山斎場には約4万人もの会

葬者がつめかけ、告別式を1時間繰り上げて始めたが、焼香の

列をさばききれず、式を終わるまでに延々3時間半もかかった。

各新聞はこぞって渋沢の生前の功績をたたえた。たとえば時

事新報はこう評した。

__________

およそ公共的性質を有する重なる事業において、(渋

沢)子爵が、直接又は間接にその指導者たり又はその援助

者たらざるものはなかった。九十余年の長き生涯の晩年を、

最もよく社会公共の為に尽くしたる渋沢氏の如きは、他に

全くその例を見ざる所にして、即ち日本国民中の長老とし、

日本公民中の第一代表者として、一代の尊敬を集めた所以

(ゆえん)である。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

渋沢の起こした社会事業の一つに東京府養育院がある。35

歳の時から50年以上も院長をつとめ、それも名目だけではな

く、不良児童、虚弱児童、結核児など目的別に分院を設けたり、

財界からの募金を募ったりと、実際の経営に尽力した。そこで

育てられて渋沢を親のように慕っていたある鉄工所の経営者は、

渋沢邸の庭に忍び込み、11月の夜寒の中を一晩、正座して陰

ながら通夜をした。

こうした渋沢の死を、左翼系の論者も惜しんだ。

__________

大きくして暖かみのある人格の世を辞するのは限りなき

愛惜だ。渋沢翁は明らかにブルジョワジィの一人であるが、

その故に翁を憎むものは不思議にない。・・・無産政党の

人達でさへも「よき、をぢさん」と考へてゐる者が多い。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■2.パリへの留学■

渋沢は武蔵国血洗島(現在の埼玉県深谷市の近く)で、藍商

売も営む裕福な農家に生まれた。昔、板東武者たちが争いを繰

り返して、血まみれの首を洗った所から名付けられた土地柄で、

渋沢も農家生まれとはいえ、気性が激しかった。数え24歳の

時、幕府外交の不甲斐なさに憤って、近隣の同志70名ばかり

を率いて、横浜の外人居留地に火を放ち、手当たり次第に外人

を斬り殺そうと企てた。

この時は、京から戻った従兄弟に天下の情勢を説かれて思い

とどまったが、幕府に追われる身となった。しかし、ひょんな

事から、人物を見込まれて一橋慶喜の家来に取り立てられた。

慶喜は幕府の中心人物であり、開明派として天下に声望が高か

った。

1867(慶応3)年、パリで開かれた万国博覧会に、将軍となっ

ていた慶喜の弟の清水昭武を名代として派遣することになり、

渋沢はその随行を命ぜられた。慶喜は「渋沢は将来有為の人物

だから、渋沢自身のためにも海外に遊学せしむべきだ」と考え

たのである。

パリに滞在中に、大政奉還の報が届いた。渋沢は幕府滅亡は

時の勢いであり、あわてて帰っても仕方ない。むしろそのまま

留学を続けた方がいずれ祖国のためにもなると考えた。理財に

明るい渋沢は、幕府からの送金を国債や鉄道債でかなりの額を

積み立てており、節約すれば2年は留学を続けられる。病院や

貯水池、下水道、はては借家の契約書まで熱心に研究を続けた。

■3.新しい日本の夢■

ナポレオン3世は、一行の世話役として銀行家をつけ、さら

に昭武の教育監督役として騎兵大佐をつけてくれた。日本なら

金貸し商人と高位の武士とではまるで身分が違うのに、二人は

まったく対等で、時には友人同士のように肩をたたき合ったり

している。重要な用件では大佐は銀行家の方に意見を聞いてい

る。農民の子として代官にいばりちらされた経験を持つ渋沢に

は、新しい世はこうでなくてはならないと思った。

ベルギーで製鉄所を見学した後、謁見した国王いわく、「我

が国の鉄は品質がよく、値も安い。ぜひたくさん買い付けるよ

う願いたい」。国王ともあろう人が商人のような口を聞いてま

で国を富まそうとしている、と渋沢は驚いた。西洋諸国の武力

が優れているのも、経済力の裏付けがあってこそである。新し

い日本も、大いに経済に力を入れ、身分を問わず人材を登用し

なければならない、と感じ入った。

こうした経験から、合本組織による事業を日本中に広げてい

きたい、という夢が膨らんでいった。身分などには関わりなく、

知恵あるものは知恵を、金あるものは金を出し合って、皆で力

を合わせて事業を育てていく。今で言う株式会社である。

■4.国造りのシンクタンク■

約2年の留学を終えて渋沢が帰国したのは、年号も改まった

明治元(1868)年11月。留学中の節約と利殖で残した2万両余

りを慶喜が隠棲していた静岡藩に返済して、「奇特な男だ」と

役人たちを驚かせた。当時の静岡藩は旧幕臣の流入で人口が急

増していたため、米不足、仕事不足の苦境にあった。そこで渋

沢は早速、藩からの出資も受けて合本組織の「商法会所」を作

り、製茶・養蚕などの事業育成を目的とした貸付けを始めた。

しかし、それも1年経たぬ間に、明治新政府に呼び出され、

大蔵省への出仕を命ぜられた。慶喜の側で静岡藩のために尽く

したい、と渋沢は抗命したが、大蔵省を取り仕切っていた大隈

重信に「静岡藩一藩の利益よりも、日本全体を考える事こそ、

我らの本懐ではないのか。英明な慶喜公が自分一人のために、

君を静岡に留め置こうなどと思われるはずがない」と言い負か

されてしまった。

渋沢は大蔵省に勤め始めると、すぐさま、省内の人材を集め

て新しい国造りを立案する部局が必要だと大隈に訴え、改正掛

を発足させて、自らその掛長に任命された。ここでは貨幣制度、

税制、全国の測量、度量衡の統一、郵便制度、鉄道敷設などを

議論し、まさに国造りのシンクタンクであった。また廃藩置県

と同時に、各藩の藩札の流通を禁じ、全国統一の紙幣に切り替

えるなどの処置を成功させた。

実業の面でも、群馬県の富岡にフランス人技師を招いて、近

代的な製糸工場を作らせた。従来の手作りの生糸では太さがば

らばらで、外人バイヤーに買いたたかれていたが、富岡で作ら

れた生糸は、それまでの日本産生糸の評判を一変させ、フラン

スのリヨンや、イタリアのミラノからも注文が殺到するように

なった。これが契機となって、生糸が日本の重要な輸出商品と

して育っていく。

■5.日本最初の銀行設立■

渋沢が特に力を入れたのが、銀行の設立である。三井組、小

野組という江戸時代からの両替商に共同出資させ、第一国立銀

行を設立した。名称は米国のナショナル・バンクに倣ったもの

で、バンクを「銀行」と訳し、「ナショナル」を「国立」とし

たが、純然たる民間企業である。日本最初の近代的金融機関で

あり、始めての合本組織であった。後に第一銀行から、第一勧

業銀行を経て、現在はみずほ銀行となっている。

明治6年には国家の財政状況を無視して、大蔵省の頭越しに

予算増額を決めた江藤新平に反発して辞職、第一国立銀行の総

監(後に頭取)に就任した。この後、日本鉄道会社、日本郵船

会社、サッポロビール、王子製紙、東洋紡など数多くの企業の

設立に参画していく。

渋沢は「論語と算盤」という言葉をよく使い、道徳と経済を

一致させる必要を説いた。具体的には、大勢の人々の力を合わ

せて、利益は薄くとも国家のためになる事業を育てることであ

った。それは決して空念仏ではなく、自分一人の利益のために

公共を犠牲にするような実業家には、自ら身体を張って戦いを

挑んだ。

■6.許せない海運独占■

渋沢が許せないと感じた事業の一つに、新興の岩崎彌太郎の

三菱商会があった。当時の輸送の中心である海運を三菱商会が

独占していた。西南戦争で政府紙幣が濫発されて、その価値が

下落すると、三菱は政府紙幣による支払いを認めず、銀貨に限

った。これで運賃は実質7割も上がった。

九州の金持ちがたまりかねて、汽船1隻を買って海運業を始

めたが、岩崎は汽船一隻をその後につけさせ、行く先々で大幅

な値引きで積み荷を横取りし、ついには廃業に追い込むという

始末。

渋沢は、三井や大倉などの豪商に呼びかけて、明治13

(1880)年8月、風帆船会社を設立した。その会社がまだ船を持

つ前から、岩崎は妙な噂を流して妨害を始めた。風帆船会社は

渋沢が投機に失敗して、その穴を埋めるために株を募集して金

を集めようとしている、というのである。そのとばっちりを受

けて、実業界の人材育成のためにと渋沢が後援していた商法講

習所(後の一橋大学)も、東京府議会の議決で廃止されそうに

なり、渋沢は自ら資金援助をして存続を図った。

■7.激烈な競争の果てに■

渋沢は守勢に立たされつつも、計画通り事業を進め、第一船

の新倉丸が函館に到着すると、商人たちは歓呼して迎え、鮭、

鱒、こんぶなどの荷を満載しても、なお積みきれない有様だっ

た。風帆船会社は帆船の数を増やして、岩崎に挑んでいった。

明治16(1883)年1月、岩崎の独占を問題視する政府のお声

掛かりで、他の中小の海運会社を合併して、共同運輸会社が事

業を始めた。全国から公募した株式による合本会社である。こ

の新しい会社が全国の航路で競争を挑むと、岩崎も死に物狂い

で向かってきた。運賃は急落し、神戸・横浜間の下等運賃は5

円50銭が25銭にまで下がった。しかも両社競って新造船を

投入し、大幅なスピードアップが図られた。

採算を度外視した競争に、両社とも経営に行き詰まり、つい

に政府が調停に乗り出して、18年9月、両社は合併し、日本

郵船が誕生した。競争としては引き分けに終わったが、岩崎の

不当な独占を打ち破ろうという渋沢の目的は達せられたのであ

る。日本郵船は、その後、日本を代表する世界有数の国際的海

運会社として成長し、わが国を戦前において世界第3位の海運

国に発展させる原動力となった。

■8.外人商人の横暴■

同時期に渋沢が挑戦したのが、横浜の外人商人たちであった。

当時、日本の輸出の大半を占めていた生糸は、これらの外商た

ちが荷を引き取って船積みしていたが、彼らはすぐには金も払

わず、預かり証一つ渡さない。しばらく様子を見て、値段が下

がりそうだと、不良品だと難癖をつけて突っ返す。日本の問屋

たちが不満を訴えても、外商たちは足並みを揃えて不当な商法

を押しつけてくるので、相手にされない。

渋沢は日本の問屋を結束させて「連合生糸荷預所」を設立し、

商談が成立した荷については、日本側で検査も計量も済ませて、

代金引換で外国商館に手渡すという仕組みを考えた。

外商36人は、荷預所の開業前から、商業の自由を阻害する

不当な組織だと、アメリカ大使を通じて外務省に抗議してきた。

さらに外商たちは、横浜の生糸取引を一方的に停止させ、挙げ

句の果てに生糸以外のすべての輸出商品の積込み拒否、外国銀

行による日本人への貸し付け停止という挙に出た。

清国の広東では、清国商人は信用できないからといって外商

たち自身で同様の生糸取引所を設立している。日本側が同じ事

をしたからと言って、攻撃するのは矛盾も甚だしい。日本各地

の農家や商人から激励や応援が届き、全国的な世論に高まって

いった。

外商と日本側の農家・商人との全面対決の様相を呈した所で、

渋沢は密かにアメリカ公使館で外商代表との協議に入った。外

商側も海外からの注文に応えられず、困りだしていたのである。

協議の結果、荷預所に代わって共同倉庫を作る事にし、取引

条件も、「預かり荷に対して預かり証を公布する」「代価や検

査期限を契約書に明記する」「不当な不良品扱いについては、

立会人が仲裁し、それに応じなければ、一同で取引を拒絶す

る」という内容で、ほぼ日本側の要求を全面的に取り入れた形

となった。

各新聞は、「正義が貫かれた」「日本の農商あげての奮発が

実った」と讃えた。渋沢が立ち上がらなければ、清国広東のよ

うに外商たちの収奪が続き、日本の輸出の大半を担っていた生

糸産業でさえ貴重な外貨を稼げない、という事になり、わが国

産業の近代化は大きく立ち遅れたであろう。

■9.もし一身一家の富むことばかり考えていたら■

岩崎の海運独占や、外商たちの不当な搾取に対して、渋沢は

一実業家として果敢に戦いを挑んだ。このような私利私欲が幅

を利かせていては、健全な経済は発展しない。経済活動の根底

には、公益を重んずる道徳がなければならない。それが「論語

と算盤」を説いた渋沢の信念だった。弱肉強食の資本主義とは

一味違う「合本主義」とも言うべき日本独自の資本主義思想で

ある。

__________

わたしが、もし一身一家の富むことばかり考えていたら、

三井や岩崎にも負けなかったろうよ。これは負け惜しみで

はないぞ。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

我が身、我が家の代わりに渋沢は企業5百、公共・社会事業

6百の設立に貢献して、国家と国民を富ませた。渋沢が昭和6

(1931)年に91歳で亡くなった時につめかけた4万人もの会葬

者は、日本国民がいかに渋沢に感謝していたかの証左である。

渋沢が横浜の外人居留地を焼き払おうと物騒な事を考えてい

た頃の日本は極東で鎖国を続ける一小国であったが、その60

余年後、渋沢が亡くなった時には、わが国は世界の五大国の一

つとなっていた。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a. JOG(232) 伊庭貞剛~君子、財を愛す、これをとるに道あり

銅の製錬で発生する亜硫酸ガスから、近隣農業をいかに守るか、

半世紀に及ぶ苦闘が続いた。

【リンク工事中】

b. JOG(227) 松下幸之助~繁栄と幸せへの道筋

危機、また危機を乗り越えて、企業の繁栄と従業員の幸せを実

現してきた道筋とは?

【リンク工事中】

c. JOG(111) 盛田昭夫の "Made in JAPAN"

自尊と連帯の精神による経営哲学

【リンク工事中】

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

1. 城山三郎、「雄気堂々 上・下」★★★、新潮文庫、S51

2. 渋沢史料館、渋沢青淵記念財団竜門社(ホームページ抹消)

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■本誌総集編プレゼントにて、いただいたお便り

毎回取り上げられるトピック内容が刺激、トリガーとなり読

者に思考を促す機会を与えてくれる場の提供に感謝感激してお

ります。真の国際派日本人になれるよう思考にさらなる磨きを

かけたい。(40代、男性、アメリカ在住)

私が従来情報の多くを得ていた媒体(新聞やテレビなど)では

釈然としなかった部分が非常に多かったのですが、JOGの記事

により目から鱗が落ちるような思いを何度もしました。まだ自

分自身の確固とした価値観のようなものが確立できている訳で

はないですが、その確立のための一助として今後も購読したい

と考えています。自分の足元にしっかり根を張ってその上で相

手との間に橋をかけていく、という言葉は、私の中で座右の銘

のようになっています。(20代、男性、ニュージーランド在

住)

日本とは直接かかわりの無い会社で仕事をしています。した

がって、自分が日本を背負っている等と大それた事は考えてお

りませんが、時として自分が何者なのかを見失ってしまう事が

あります。そのような時に時代を超えて自分の祖先たちがやっ

た大きな仕事を知ることは自分の励みになっていますし、自分

の根っ子は日本にあるという意識をもたせてくれます.(40

代、男性、シンガポール在住)

EU加盟後のオーストリアに歴史の研究のために留学して来

ました。こちらでよく訊ねられるのが、日本についての認識や

歴史観など、このメーリングリストが自分の日本についての認

識を高めるのに役立っています。(30代、男性、オーストリ

ア在住)

■ 編集長・伊勢雅臣より

世界各地からこのような声援をいただくと、また新たな力が

湧いてきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?