NanoVNA プリアンプ編 3

プリアンプ編1と2の説明、あまり丁寧でなかった

のが気がかりだったので 補足説明含めて #3

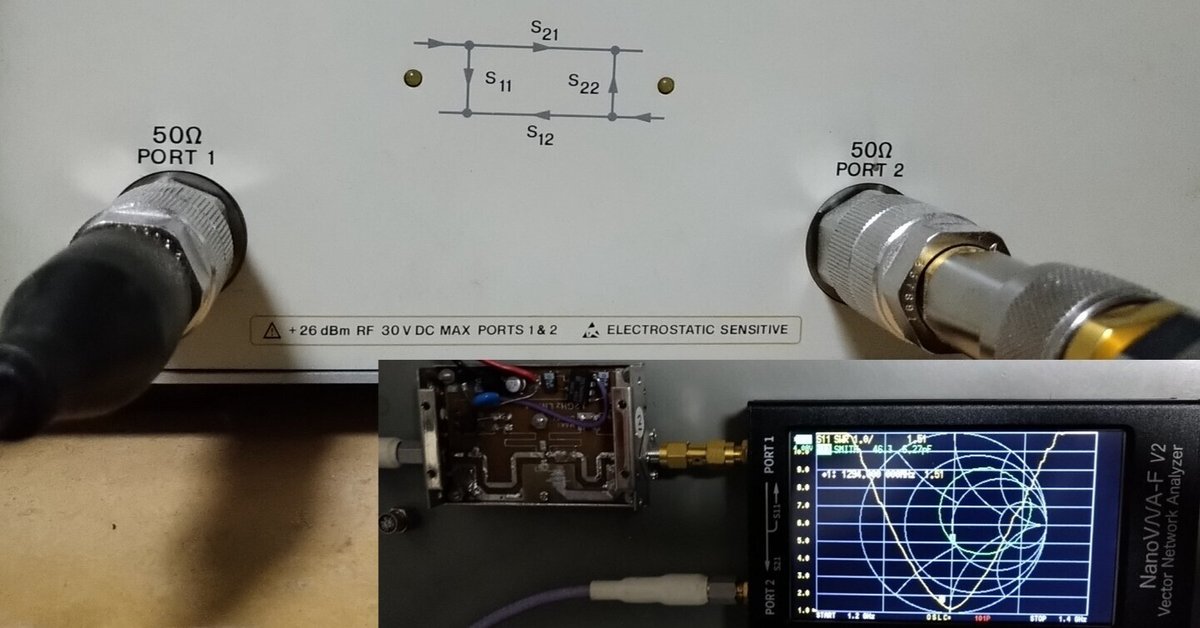

が測定できる

左がPORT_1 右がPORT_2

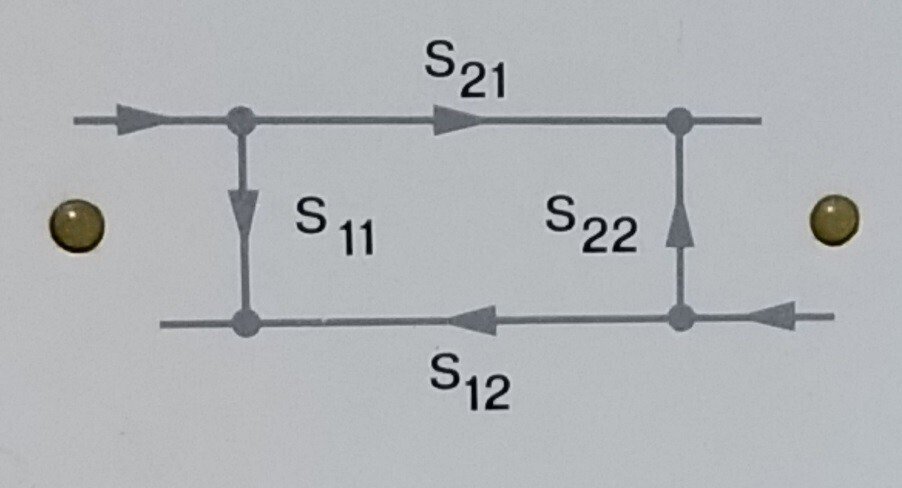

Sパラメータで基本使われるのが 上記4つ

NanoVNAは使用頻度が高い S11 と S21が測定できる

アンテナアナライザでは出てこなかった用語なので

最初は戸惑うかもしれないが タイトルの写真

PORT1 左側 微弱送信機

PORT2 右側 受信機 と思うと理解し易いと思う

勿論 NanoVNAの PORT1/PORT2 も同じです

S11 は送信機の微弱信号がPORT1に戻ってくる量

送信機から出た電波がアンテナ行って戻ってくる

のをSWR計で測定してるのと同じですね

FORMATが選べて SWRやLogMagなどがあります

SWR はお馴染みの 進行波と反射波の比

LogMag は電力での表記 +は増幅量 -は減衰量

例えば -30dBだと電力比で 1/1000の量です

場合によって切り替えれば良いと思います

測定後でもFORMATは変更できます

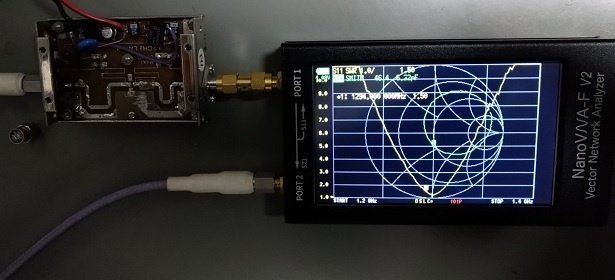

同時に出てるスミスチャート表示

は不要であれば非表示にした方が見やすい

自分のNanoVNAでは下記表示がデフォルトで表示

TRACE0 S11 LOGMAG

TRACE1 S21 LOGMAG

TRACE2 S11 SMITH

されるので上写真 DISPLAY->TRACEから1を非表示

にしてますが TRACE2 も消した方が見易いかも

スミスチャートはアンテナ調整などに威力発揮します

ピークを取りたい時は見やすい

LOGMAG表示は調整時にピークを合わせたい時など

に見やすいです。 直感的に ー20dB = 1/100 = 1%

が戻ってきてるんだな~ という感じですね

S21は PORT1からPORT2への通過特性が見れます

なのでPORT間に入れた測定物の周波数特性を直視

できます。 見る範囲はS11も同じですが STARTと

STOPで指定します。 画面左下と右下をタップする

と設定画面が出ますので例えば START 1200M

STOP 1400Mとかに指定します。

測定ポイント数は変えられますが自分のNanoVNAは

101ポイントがデフォルト。

ファームウエアのアップデートとかで増えたりして

ますので、最新ファーム気にしておくと良いです。

余り広い範囲を指定すると測定ポイントが飛び飛び

になるになるので、祖調整してから見たい周波数に

フォーカスするのが良いと思います。

狭帯域のフィルターを飛び飛びで見ると あれ??

見えないなんて事もありますので注意必要です

フィルターやケーブルロス ジャンクで入手した

特性不明のATTなどの 非能動物は良いのですが

プリアンプなどは チョットした配慮も必要なので

前の1と2を見返してみて下さい。

基地局廃棄品なんかで出てくるアイソレータとか

サーキュレータなども特性が見られれば流用も

可能ですよね。自分もプリアンプ保護に1500Mhz

の物を流用してます。 反対方向は如何だろう?

アイソレーション取れてるかな という時は

測定物を反対方向にすれば見れますね。

アイソレーター位ですか反対方向 S12を見たい

時は? という事で S12分かりましたか?

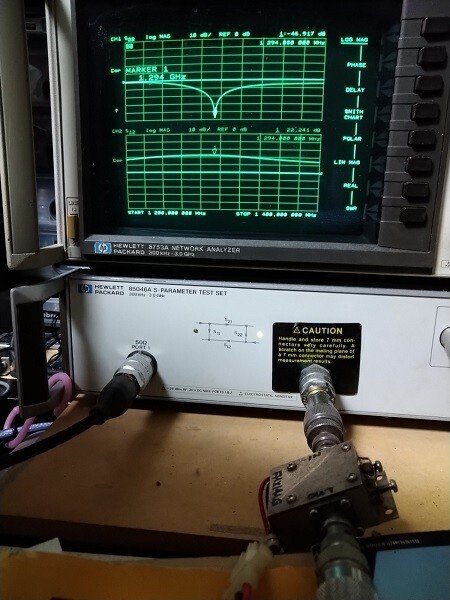

PORT2 から PORT1 への特性 8753は2つを同時

表示できます(測定は夫々)ので順方向と逆方向

が同時表示できて便利ですが、有難み感じるのは

この時位ですか? NanoVNAは片方ずつしか

見れませんが価格は非常に有難みありますね(笑)

同様に PORT2 から PORT2 へ反射する量を見るのが

S22ですアンプの出力の整合ですね。

高周波設計を仕事にする人でもパワーアンプのS22

を直接見ようとした人が居る!!という事を聞いた

ことがあります。 よく考えて下さい 設計中や

調整中のアンプ 万が一でも発振したら??

NanoVNAの数百倍する測定器が焼損!!怖いです

この回だけで終わらせる予定が 既にかなり長く

なってしまい キャリブレーションまで辿り着き

ませんでした。

今回はここまで 次回#4でお会いしましょう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?