NanoVNA プリアンプ編 2

1200Mhzプリアンプの 入力整合状態 S11を

NanoVNAで見てみよう

no+eは後から修正できるので、このシリーズ1

も追加加筆しています 見てみて下さい

NanoVNA使い方 プリアンプ編

なので プリアンプの作り方や調整方法では

なく NanoVNAでの測定方法になります。

S11は OPEN/SHORT/LOAD の校正キットを

使って校正面にてキャリブレーション取ります

よって測定物のコネクタ形状によってキットが

変わるのですがNanoVNAに付属してくるのは

SMAPの物だけです。NP, NR, SMAP, SMARの

物を中古でも見かけたらゲットしておくと

良いのですが、通常キットだけでNanoVNAが

数台購入できる金額の事が多いです。

今回は付属してきた物とNPで校正した物なので

差分も見られると良いかな?

いずれ、変換コネクタ入るのが大半のケース

変換分の電気長を補正して校正面を動かすよう

ですが、NanoVNAが手の届く価格で入手できる

時代、厳格な事を置いといてやってみましょう

PORT1のSMARコネクタに付属の校正キットで

キャリブレーションを取ってみます

事前に見る範囲、今回は1200Mhz~1400Mhz

を決めてから実行します。 S21も同じです

後から見る範囲を変えた場合は都度CALします

信頼できるケーブルの先で校正しても大丈夫

準備できたら測定物を接続します。

出力は必ず 50Ωで終端するか、ケーブルで

PORT2につないで測定します

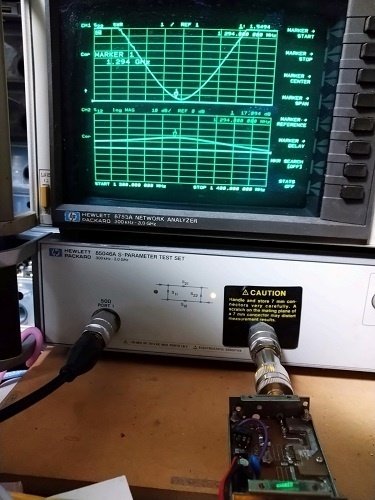

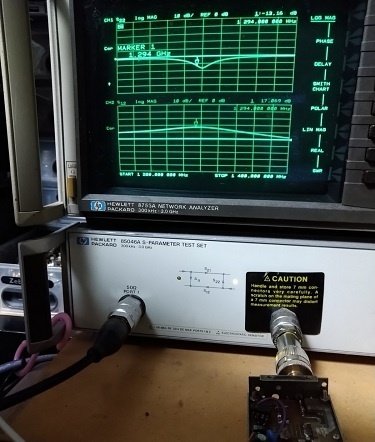

事前に8753で取っておいた物がこちら

調整ポイントが少し違いますね

調整ポイントがズレる

8753は入力POWERが変更できるので上げると

同じように調整ポイントがズレてます。

FETへの入力が高いレベルで調整している為

入力レベルによって変化してるようです

調整時はSWRではなくLogMagにした方がピーク

を取りやすいですが、逆に言えば狭帯域化している

のが良く見えてますね

SWR表示でも左右がアンバランスになってます

LogMagで見た反射は-40dBなので1/10000以下

気持ち良く合ってますが調整の仕方が悪い見本かも

マキ電機のプリアンプ S11 SWR表示

ほぼ同じように見えます

ブロードです

調整がズレていたので修正しました。20年近く前の

製作物 くり抜きケースと違い板金だと基板の歪み

とかで変化しやすくなるのは仕方ないか~

ゲイン低いですが、この位ブロードであれば

色々な要因があっても安心できます

2つの1200Mhzプリアンプを例に 入力整合

をNanoVNAで見ながら8753との比較を中心に

見てきましたが、ほぼ同じように使えます。

POWERが変更できなかったり、少々仕様と

違うのは気になりますが、コスパは最高!

それで、チャント使える機材!

8753は40年近く前の機材。老朽化でメンテ

できなければ それでオシマイ

NanoVNA アンテナアナライザではなくて

ベクトル・ネットワーク・アナライザです

今回はここまで

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?