日曜画家なりに想うことがある

・昨日の話の続きなんだけど。絵の上手さとは何か。

美術の史実を振り返ってみると。

実際の人物とかをより細密に、精緻に、リアルに

描こうとする技術の追求はたぶん、

ルネサンスの頃がピークで。

それ以降はというと、

聖書の一場面を劇的に描いてみたり(バロック)、

貴族の様式を官能的に描いてみたり(ロココ)、

途中で古典に回帰するも(新古典主義)、

人体描写がリアルかというと、

若干、不自然に描いていたり。

そして、それはやがて、

19世紀末から20世紀の始めにかけて、

カメラが登場すると、

リアリティを追求する必要も無くなってくるんだ。

そうなると、印象派と呼ばれる画家たちは

色を混ぜ合わせ現実の景色と同じ色を作るのはやめ、

原色を隣り合わせに置くことで、

色の混合は鑑賞者の網膜上に任せたりした。

(これを筆触分割というらしい)

色を崩した次は、形態を崩してみたり。

(これをキュビスムというらしい)

オリジナリティや個性の追求に入っていく。

そうした中、多くの画家は

新たな絵画主義への到達のために、

その時代その時代の技術革新はどんどん試していく。

そして、それを自分のものに昇華しては、

新たな美術様式を試行錯誤していく。

「ピカソは多くの先代の画家たちから

影響を受けては、真似をしていた」みたいな

話が有名だけど。

そういう意味での「真似ごと」っていうのは

他の画家もみんなやっていて。

それは西洋に限らず日本も同じね。

先日書いたように、江戸時代に活躍した

日本の権威的なほとんどの画家は雪舟を

「トリビュート」していた。

おおよそ新古典主義やロマン主義あたりまでは

ある程度の太さだった樹の幹が、

印象派以降は、無数の枝葉のように

芸術様式が派生していくんだ。

つまりは、新しい芸術様式っていうのは、

「0→1」で生まれてるのではなくて、

何度も技術踏襲が繰り返されたあとに、

突然変異的に生まれたものにすぎないんだ。

そう考えると、

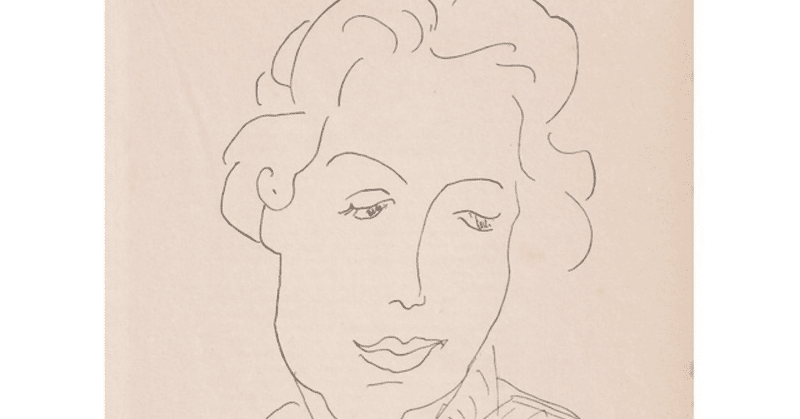

20世紀の画家は、マティスもブラックも

モディリアーニもブラマンクなんかも、みんな、

点描画、キュビスム、フォービスムの系譜を

たどっていってるんだけど、

どうやらピカソだけは点描画を通ってないらしくて。

それは何でだろうととても気になるのだけど、

当然、chgt GPTにそんなことを聞いても

その答えなんて返ってくるわけがない。

要は、もうじぶんで解釈をするしかないわけです。

でも、そういうじぶんなりの解釈こそが、

創作の上ではとても大切な感性なんじゃないかと

思うわけで。

と、まあ、つらつらの長く書いてしまったけど

言いたいことは、

こういう系譜の中にある画家の絵って、やっぱり、

元のありのままの「風景」から単純化がされていて

それっていうのは、模写をする身からすれば、

ただの写真に撮った風景を描くよりも、

かなりの描きやすさがあって、

それはやっぱり、

先人の画家の技術の賜物なんだなあということを

日曜日画家の身としていたく痛感したという話です。

でも、写真と違わぬクオリティのデッサン

みたいなのが今のSNSでは映えてるんですよねー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?