♯ オーストラリア - 木曜島

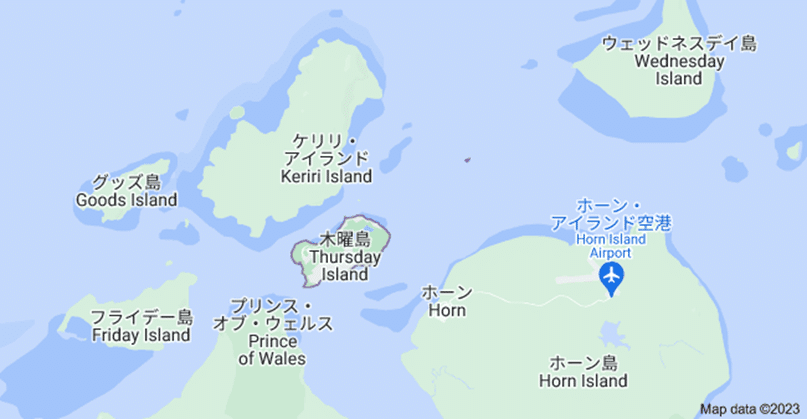

先の投稿で触れているが、「木曜島」とはオーストラリア北東部、ヨーク岬の突端から35キロほど離れた場所にある。

「木曜島」(Thursday Island)という名で親しまれるこの島は、オーストラリア本土とパプア・ニューギニアの間に点在する島々、トレス海峡島嶼地域の行政の中心地である。

現在、同地域の人口の大半を占める先住民であるトレス海峡島嶼民は、もともとメラネシア系の人々が海上交易を通してこの地に永住したとい われている。

1789年にイギリス海軍の武装船バウンティ号の反乱で追放されたウィリアム・ブライ艦長らが、漂流中に近くの火曜島、水曜島、金曜島とともに順番に命名したとされる。

1878年(明治11)頃、英国商船水夫とて横浜を出帆した島根県広瀬町出身、野波小次郎はシドニーで下船し、木曜島に来て真珠貝採取船のポンプ係りとなる。

この島に最初に来た日本人が野波小次郎である。

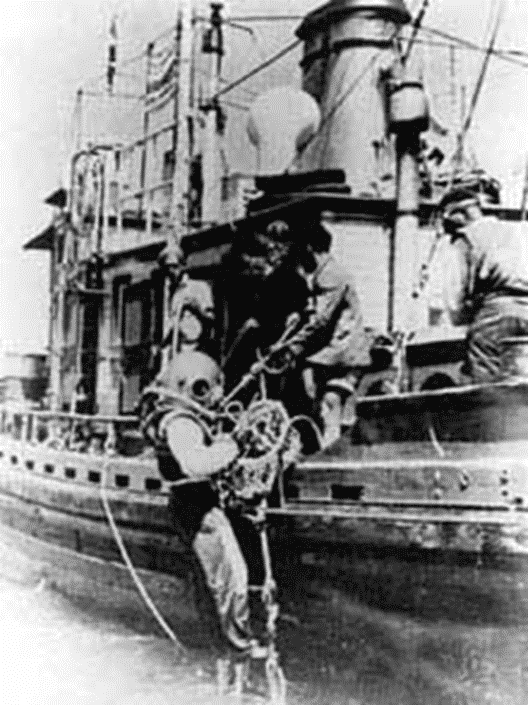

やがてダイバーとして頭角を現し、ジャパニーズ・ノナとして知られる。

1882年(明治15)には、和歌山出身の中村奇流、木曜島に来島、ダイバーとなる。ノナと同様卓越した技術で名を上げ、 ジャパニーズ・キリスと呼ばれる。

白人経営者は競って日本人ダイバーを求め、中村は出身地和歌山から後続者を呼び寄せたため、 オーストラリアのダイバーは和歌山出身者の独壇場となる。器用で潜りが上手だったからだ。

白蝶貝の採取に従事した日本人は約7,000人で、和歌山県出身者がその8割を占めたと言われている。

島の人々とともに活躍し、漁場の発見、漁法の改良を通してこの漁業を基幹産業とするなど白蝶貝採取事業を同地域の一大産業に発展させた。

採貝産業の中心地となったのが木曜島で、明治30年頃には同島の日本人渡航者の数は年1,000人を越え、一時は全人口の60%を占めるまでに至った。

また、1883年(明治16)英国人ジョン・ミラーは、英国領事館を通して日本政府と交渉し、最初の正規契約労働者として、 横浜の潜水業者、増田万吉配下の千葉県人鈴木与助以下37名を真珠貝を採るための木曜島に呼び寄せる。

増田は英語ができることから、器械式潜水具を使って、外国船の船底の掃除や修理も行っていた。

明治13年(1880)には、東京港区で、明治天皇を前にして、器械式潜水法の実演を行うほどであった。

器械式潜水具は当時としては、最新の器械だったのだ。

その万吉は、自分で英語の辞書も作りましたし、明治16年(1883)には、明治政府の許可を受けて、千葉県人・鈴木与助以下37人を日本で初めてオーストラリアに派遣した。

木曜島の真珠採取は、1869年にバナーという西洋人が本格的に始めたとされる。もともとナマコの漁場を探していたバナーだが、原住民の真珠細工を見てひらめいたという。

貝殻はボタンの材料として採取するのが主目的で、真珠はむしろついでだった。

当初、ダイバーは原住民と白人が多かったが、慰霊碑にあるように1878年(明治11年)から日本人が参入すると、あとは日本人の独壇場となった。

さて、現地在のまま79歳で没した藤井富太郎氏(1907年(明治40)-1986年(昭和61))がいる。

かつて当地で名ダイバーとして名を馳せた人物である。

司馬遼太郎が小説『木曜島の夜会』で、実際に彼に出会って、真珠ダイビングの記録を残している。

さて、藤井富太郎も和歌山県で生まれ、1925年(大正14)、真珠ダイバーとしてこの島に来たとある。そのとき若干18才。未成年の若者が目指した島は、当時、この真珠採取で大いに潤っていた。

藤井富太郎氏の生涯の略歴は、

1907年(明治40) 12月 10日 和歌山県西牟婁郡有田村に出生

1925年(18歳) 豪州木曜島へ渡航

1938年(23歳) ジョセフィン・チン・スーンと結婚

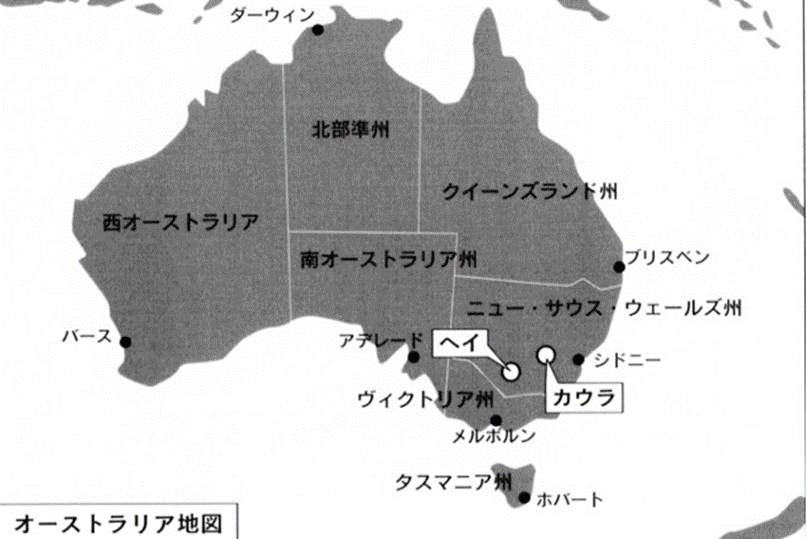

1941年(26歳) ニューサウスウェールズ州ヘイ収容所に収容

1961年(46歳) オーストラリア(英国)国籍取得

1966年(51歳) オーストラリア(英国)パスポート取得

1976年(69歳) 上記の『木曜島の夜会』文藝春秋にて公表

1978年(71歳) 二回目のパスポート取得、受勲(勲六等瑞宝章)のため帰国

1979年(72歳) 妻ジョセフィン死去、ケアンズの石材会社に墓碑を発注 日本人合祀慰霊塔建設に尽力

1982年(75歳) ブリスベンの日本総領事主催の新年パーティに招待される

1986年(79歳) 木曜島にて死去 1987年 自宅前に銅像設置

著者リンダ・マイリー(Linda Miley)

南オーストラリア州カンガルー島の就学前教育施設ディレクター、作家。小説における先住民の登場人物の扱いに関する論文で修士号を取得。オーストラリア先住民の歴史に関心を持つ。トレス海峡地域木曜島に滞在した8年間に、日本人真珠貝ダイバーの歴史に感銘を受け、藤井富太郎氏の人生を学び、彼の伝記をまとめる。

下記は(商社)兼松資料からの抜粋である。

大筋の移民のアウトラインが読めるので引用してみたい。

『 明治12年のシドニー万国博覧会や、翌年のメルボルン博覧会に日本も参加し、細々と両国の交流は続けられた。

そして明治16年に日本外務省の許可を得てイギリス人 ジョン・ミラーによって真珠貝採取の日本人37名が豪州に渡り、公式にはこれが最初 の豪州移民とされる。明治25年に日本の移民会社が豪州移民の斡旋を開始し、渡豪者は飛躍的に増加した。

明治30年頃には合計 2 千人を超える日本人が豪州で生活するようになり、その大部分は甘蔗(サトウキビ)農場で働く農業民や真珠貝採取の漁業民で、彼らは基本的には年限を区切った契約移民であった。

真珠貝(白蝶貝や高瀬貝)は高級ボタンの原料に使用された。

昭和初年の木曜島には約800人の日本人が真珠貝採取に従事し、太平洋戦争の開戦直前まで豪州近海では日本人漁夫による真珠貝採取が盛んに行われた。

ただし、経済的利益の対極には苛酷な現実があり、漁期には上陸は月に 1 度しか許されず、深い海底の作業では年に1 割の潜水夫が死亡するなど仕事は厳しく、危険と隣り合わせの毎日であったと言われる。』とある。

また、本稿では、藤井富太郎「個人」の人生を振り返ることを通して、彼が生きた「時代」背景を考察してみたい。

より端的に述べれば、富太郎の生涯を通して、日本人・日系人の日本へのまなざし、また、日本との繋がりを考えることが、われわれがいわば自明視してきた人間の自己肯定のあり方の複雑さに目を向け、ミクロな観点から歴史を再考する可能性を持つものと考えている。

具体的には、まず、現存する資料の分析から、木曜島へ移住した日本人の「全体像」の抽出を試みてみよう。

そして、その全体像に富太郎個人の人生を重ねあわせることによって、主に太平洋戦争前後の木曜島における日本人移民の生活を多面的に記述してみよう。

木曜島における真珠貝採取業の盛衰はどうであろうか?

日本人移民は、1883年に37人の日本人がトレス海峡島嶼地域の行政の中心地である木曜島に契約移民として渡豪したのが、同地への最初の日本人移民だといわれている。

1890年代にはすでに木曜島における日本人移民の数は 1,000人を上回り、木曜島全体の人口の約6割を占めるまでに増加した日本人は当時、世界一の真珠採りダイバー(the best pearl-shell divers in the world)」ともいわれたが、これらのダイバーの多くは、和歌山県出身、特に西牟婁郡 潮岬、串本、田並、有田、和深、江住出身の若者たちであった。

しかし、1901年の「移民制限法(Immigration Restriction Act)」により有色人種の入国が制限されるようになると、そのため、それ以後移住を希望する新規参入者は、ダイバーの縁故による「呼び寄せ」による渡豪が主流となった。

第二次世界大戦後は、それ以前から問題とされてきた真珠貝の漁獲量減少や、ボタン生産のプラスティックへの移行から、日本人ダイバーが活躍する機会は激減した。

ただし、「ミキモト」に代表されるように、真珠養殖場を金曜島やケープ岬等に築き、新たに真珠産業を打ち立てた日系企業も存在した。

当時、漁獲量の減少に危機感をもっていた関係者は、この養殖業の進展に新たな希望を見出し、雇用の創出も図れるものと期待していた。

しかし、1969年3月にトレス海峡島嶼地域内でオイルタンカーが座礁し、海にオイルが流出する事件が起きると、真珠養殖場もその影響を受け、この災害から立ち直ることが困難であると判断された。

その結果、1970年代前半には多くの養殖場が閉鎖された。

現在では、木曜島の隣の金曜島に日本人が運営する養殖場があるのみとなった。

和歌山県出身者を惹き付けた木曜島への移民は、豪州へは西牟婁郡の 424人、東牟婁郡の 395人、新宮市の 133人が上位3地域であった。

和歌山県出身者は、なぜこれほどまでに木曜島への出稼ぎに魅力を感じたのであろうか。

その理由を考察する上で、西牟婁郡江住村から以東新宮市に至る沿岸諸村がその中心地帯をなしている。

移民の動機はまずこれらの地帯では人口に対して耕地が少ないことが挙げられる。

しかし人口に対する耕地の狭少は山間諸村にも共通に見られるものであるが、移民が山間諸村に少なく、これ等の臨海諸村に多いのは漁業を通じて育てられた渡海の安易感であり、先輩の刺激誘導によるところが多い。つまり、経済的、心理的、歴史的要因が同時に作用する結果であるという。

ここでは、第一に人口に対する耕地面積の少なさ、第二に相対的に山間部よりも海岸部出身者の移民が多かったことから、海への抵抗感のなさが挙げられる。

しかし、耕地面積の少なさや海への親和性をもった場所というのは、和歌山県だけではない。全国各地に、程度の差こそあれ、このような場所は多く点在する。

また、経済的要因のみが移民を決意させたのではないと指摘する研究もある。

そこでは、経済的困窮に加え、「近隣の知人友人がすでに外国で成功している」ことによる隣接刺戟や、「みんなが外国 へ働きに行くから」等の隣接勧誘等が理由として挙げられている。

統計的にも、周囲の親戚や知人を頼り木曜島に渡るという習慣は、1930年代以降、その存在が確認される。

ただし、単に成功例だけが拡まっていたわけではない。

故郷に錦を飾った例もあるものの、無一文で帰郷せざるを得なかった例、そして最悪の場合、命を落とし故郷の地を再び踏むことがかなわなかった事態も無数に存在した。

1890年代、木曜島の日本人の人口が既に 1,000名を上回っていたが、その大部分は男性であった。

当時の木曜島は、正に男社会であったのである。

それはダイバーという職種が男性に適していると考えられていた時代背景による。

しかし、下記の文章は、 実情がそれほど単純ではなかったことを示している男女比はまた移民先の地域によって著しい特色を帯びている。

アラフラ海における採貝移民のように業務そのものが安定性を欠いている上に、甚だしく季節の影響をうける地方ではせっかく女子を同伴しても恵まれた 家族的生活を営む機会が乏しいからである。

これに反し、ブラジル移民は主に農業移民であり移民そのものが最初から定着生活を目的とするの構想の下に行われた計画移民であるのである。 ここから、男性の単身移住の要因として、単なる職種にのみよるのではなく、経済面を含む日常生活の不安定さが、女性だけでなく家族単位の移住を妨げたことが明らかである。

つまり、木曜島での生活は、ダイバーを志す男性にとっては安定を求めるものではなく、日本では稼ぐことができない大金を得ることを夢に見つつ日々の生活を過ごしていたと想像できる。

そのため、木曜島の滞在期間の長短にかかわらず、多くの日本人にとっ て、ここでの生活は「日常」ではなく、「非日常」であった。

真珠貝産業に従事する日本人は、オーストラリアで新たな生活を創造しようとはしていなかった。

彼らの第一の関心事は、故郷とそこにいる家族にあった。

できる限りお金を稼いで早く日本へ帰るという動機は、日本人の名声を、働き者の人々として高めていった。

彼らの多くは、家族を支援するためにお金を送金していた。

木曜島に住む日本人の多くは、常に日本を向きながら、日本に住む家族の生活を維持することを目的としていたのである。

とはいえ、彼らの生活がまったく個人主義的だったわけではなく、木曜島にも特定の目的をもって意図的に構築された「日本人コミュニティ」 は存在した。それが、日本人会・青年会であった。

木曜島日本人会は 1912(大正元)年に設立され、 続いてその下部組織である青年会が出身郷土別に結成された。これらの組織は、主として「相互の連絡、親睦を図りまたその利益を擁護する」のを目的としたが、日本人という繫がりとともに、「自らの出身地」という絆を母体とする組織であった点は興味深い。

特に青年会は、地縁ひいては血縁を重視する間柄である。

現代では“社縁”に代替できよう。

次の文章は、それらの組織の役割を考える上で興味深い視点を提供している。

この日本人会なるものは外交上の問題やその団体関係の事務を執行するのが重な目的であり、われわれの青年会とは聊か異なつているのである。われわれは異国にあって、何等修行する師表と仰ぐものがない。

明治も大正と改って早や3年、この第二の国家を背負う責任ある青年は大いに努めねばならない時、ここに異域にあって相互に研鑽する機関としてこの青年会がある。

ここに海外人に対し日本人としてこの名誉を汚さないため、 立派な宇久井村民、立派な和歌山県人、立派な日本国民としての修行のためにこの青年会を興したのである、と謳うのだ。

すなわち、日本人会・青年会の役割として、第一に、異国の地で生活する上での事務的な手続きの執行がある。

これは、入出国手続きや雇用主との諸手続きも含まれると想定される。公的な記録はないが、当時、移民の大部分は、特に渡豪前に英語に熟達していたとは考えにくい。

また、日本語についても、この時代に読み書きがどの程度できたのかは定かではない。そのため、このような手続きを代替してくれる組織の存在は、かれらにとって必要不可欠であったに違いない。

加えて、○○村民、××県民、そして日本人としての意識、誇りの涵養に貢献した。木曜島の日本人の多くは、若い青年であった。

藤井富太郎も、18歳で木曜島に渡っている。そのため、人材育成組織としての日本人会・青年会が求められたとしても不思議ではない。

しかし、このような日本人、同郷人同士のつながりも、第二次世界大戦の勃発およびそれによる 強制帰国もしくは収容により、根底から崩されていくこととなる。

戦後、木曜島に戻った日本人とその家族、日系人は 38人であったと報告されているが、その中で日本で生まれた日本人は、藤井富太郎ただひとりであった。

現地の女性と結婚し、すでに子どもをもうけていた富太郎は、仲間が日本へと帰国する道を選ぶなか、ひとり木曜島へ戻り、79歳でその生涯を終えるまで、家族と共にその地に滞在した。

そこで次に、藤井富太郎の生涯を、彼の個人史を追ってみよう。

多くの青年がそうであったように、富太郎も、一足先に木曜島で働いていた兄の後を追って、18歳で木曜島へ移住した。また、しばらくして、実弟の寿一氏 も、彼を頼り木曜島へ渡っている。

この点では、 他のダイバーと同様に、富太郎も隣接刺激、隣接勧誘から木曜島への移住を決意したと推測できる。

富太郎も多くの日本人移民と同様に、最初からダイバーとして雇われていたわけではない。

炊事係として船に乗り始めたが、1983年に結婚する頃には、すでに「正ダイバー」として働いていた。

ダイバーを経験せずして帰国した若者も少なくなかったが、彼は名ダイバーとして活躍した。

しかし、第二次世界大戦の勃発とともに、富太郎氏は、仲間と共に、本土ニューサウスウェールズ州内陸部のヘイ収容所に収監された。

戦後、木曜島に戻り、1961年にはオーストラリア(英国)の国籍を取得した。

富太郎の転機となるのは、1976年の司馬遼太郎氏による小説『木曜島の夜会』の発表であろう。 これにより、藤井富三郎として登場した富太郎の名は、最後の真珠採取ダイバーとして一躍有名となる。

これ以降、雑誌や週刊誌等にも木曜島の記事が掲載され、特に彼の死後、藤井家の歴史や状況が度々扱われることになる。

2年後の 1978年には、受勲のため、1925年に木曜島に渡ってから、初めての帰国を果たす。この帰国は、故郷の串本にも錦を飾った。

しかし、木曜島に戻った翌年には、妻ジェセフィンさんが亡くなり、その時期から日本人合祀慰霊塔建設に尽力した。

富太郎は、1986年に 79歳で、木曜島で亡くなった。

現在、次女であるチヨミさんの自宅の敷地内には、富太郎の銅像が設置されている が、『木曜島の夜会』を手に時々訪れる日本人が、この銅像の前で足を止める姿も見られる。

ダイバーとしての生活の富太郎は、シンクレアー社で働いた後、BPワイベン社に所属していた。ワイベンとは、トレス海峡島嶼民が示す木曜島の名称であり、「水のない島」を意味する。

同社では、セプトン号の借船ダイバーとして勤務した。

セプトン号のような深水ボートは行動範囲も広く船上での生活も長くなるため、それぞれダイバーの出身地をもとに作られたハウスごとに行動した。富太郎氏は、串本ハウスの「リーダー格」であった。

木曜島には、串本ハウスのほかにも、上野ハウス、周参見グループ、 三輪崎ハウス等、和歌山県の西(東)牟婁郡の各地域のハウスがあり、互恵・ライバル関係にあったといえる。

富太郎の串本ハウスには、1941年 の段階で39名の所属員がいた。 ダイバーボートは、一般的に、8人もしくは6人で構成された。

8人乗りにはダイバー2人、6人乗りにはダイバー1人が乗船した。富太郎は、船主であり、本ダイバー(責任ダイバー)として自分自身潜っていた。大変優れたダイバーとして知られていた。

「優秀なダイバーの条件は、沈着、冷静な精神力と、的確な判断力を備え、運動神経が良く、且つ水圧に耐え得る強健な身体が必要であるが、藤井富太郎はこれらをすべて満たした男であった」という。

本ダイバーは、そのダイバーボートの売り上げだけではなく、航路の開拓等、その一切についての責任を負わなければならなかった。

木曜島およびトレス海峡島嶼地域近郊では、すでに1930年代後半には真珠貝の収穫量が下火となり、オーストラリア中北部海岸線まで遠征しなければならない状況にあった。

富太郎も、1937年春に、南洋庁パラオ島を基地としていた日本の真珠貝採取船団がアラフラ海東部海域で新漁場を発見し、大量の真珠貝を収穫しているというニュースを聞くや、「3ヶ月分の燃料、食糧、その他用品を積み込み、木曜島西方十二哩のブウビイ島灯台からアーネムランド半島東北端のウエッセル島に向かって出発した」いう。

また、このような航海では、ダイバーは常に危険と隣り合わせであった。

当時、ダイバーは高収入が期待できると同時に、事故の多い危険な職業であることがすでに人々に広く認識されていた。

女は家を出るとき親から「ダイバーと博打はするな。」といわれていた。それだけ当時のダイバーは事故に遭っていた。

ダイバーになると、当時の学校の校長先生ぐらいの収入があった。

富太郎も、彼を頼って木曜島へ渡り、彼同様に腕の良いダイバーであった弟の寿一氏を、1938 年に事故で亡くしている。「モノゴトにあまり動揺しない」富太郎も、「このときは男泣きに崩れた」 という。

1938年といえば、奇しくも彼が結婚した年でもあるが、弟の死も、富太郎を木曜島にとどめる大きな理由となったのかもしれない。

弟、寿一は、今も木曜島の墓に眠る。

富太郎は、ダイバーとしての生活のなかで、どのようなことに価値を置き日々の生活を送っていたのであろうか。

ここでは、その一端を垣間見てみよう。

まず、金銭感覚であるが、「豪快」であったらしい。

「金は何時でも儲けられる・・・」、他社のダイバー達を大きく引き放す収穫を年々続け、もうけた金は気前よく使って悔を残さなかった人で、他人には接待しても、されることを好まなかった。

金放れがよく、男振りの良いところから木曜日島の娘達によくモテたが、 時々度を過ごしては中井甚兵衛会長に呼びつけられ、大目玉を喰い、小さくなっていたものである、という。

この様子から、彼の「羽振り」のよさがうかがえるが、これは富太郎がダイバーとして活躍していたときのことである。

また、同時に、金遣いだけでなく、彼の人に対する気配り、すなわち「人を大切にした」という富太郎の性格を見ることができる。

「他人には接待しても、されることを好まなかった」という気質は、戦後、ダイバー引退後にレインボーモーテルを開き、島民だけでなく、真珠養殖に携わる日本人技術者の社交場を作った富太郎の性格をよく表している。

ここでいう「島民」は、いわゆる「白人」ではなく、主としてアイランダーと呼ばれる島嶼民を指す。富太郎は、ダイバーとして船に乗っていたときも、経営者である「白人」だけではなく、単純労働者としての「黒人」(島嶼民)とも分け隔てなく接していた。

遠い異郷で、しかも他所者の仲で揉まれて若い時代を忍耐強く生き抜いてきたこの男は、人生の酸いも甘いもよく弁えており、円満な人柄は『トミさん』の愛称で知られていた。

ニューギニアやトーレスの島々の黒人達に対しても優しく接し、決して叱りつけたりはしなかった。

ここでは、非常に温厚な「トミさん」の人柄がうかがえるが、当時、日本人は全体的にアイランダーとは良好な関係を保っていたようだ。

航海中は木曜島以外の島にも、飲料水や食糧の補給に立ち寄る必要性があったが、その際には地元の島嶼民と馬鹿騒ぎをした等の記録も残っている。

明治期以降、このように日本人と島嶼民とのあいだで「仲間意識」が醸成されていったが、その背景には、トレス海峡島嶼地域において両者が、数の面ではマジョリティでありながら、社会的、組織的な地位の面で抑圧されているマイノリティ同士であったことが影響していると考えられる。

富太郎は、戦中から戦後にかけて、先述のとおり、ヘイ収容所での生活を強いられた。

しかしながら、富太郎が収容されていた第6収容所の 収容人数は 503名であったが、そのうち約6割の 299名が木曜島関係者であり、かつ木曜島関係者の中でも6割以上が和歌山県出身者であったため、和歌山出身者にとっては、木曜島での人間関係を、そのまま収容所に持ち込むことができたといえる。

終戦後は、一緒に収監され ていた仲間たちが日本へ送還される中、妻子が豪州国籍を有している富太郎は、キャンプに残り、木曜島への「帰郷」を果たす。

日本人としてひとり木曜島に戻った富太郎は、無数に残る日本人墓地の清掃を可能な限り継続していたようだ。木曜島に唯ひとり生残った日本人移民として、使命感のようなものを日々胸 に刻みつけていたのであろうか。そのように考えると、彼が自らのなかにある「日本人」を意識したのは、もしかすると戦後、ひとり島へ戻ってからのことだといえるのかもしれない。

富太郎は、1978年に帰国した際には、すでに木曜島で生涯を全うすることを決意していたようだ。この帰国は受勲のためのものであったため、もしかすると、この帰国こそが日本人としての自分自身を否応なく見つめ直すきっかけとなったのかもしれない。そのような日本人としての自分と木曜島に生活し続ける自分を、富太郎はどのように捉えていたのであろうか。戦前、同郷から木曜島に渡り、富太郎と同じ船に乗っていた 城谷氏は、彼の滞在の最後を次のように記憶する。

明日豪州へ旅立つというそのときの淋しそうな顔は今も忘れられない、という。「君も達者でネ。 またタースデーへ来なさいヨ」といい、「これずっと付けてきたタイピンだが、プレゼントするヨ」と渡されたスポット真珠のタイピンが唯一の形見となって残っている。

今となっては想像の域を出ることはないが、当時 71歳であった富太郎は、自らの存在を様々な面から見直していたのではないだろうか。

木曜島への帰郷後、彼は、木曜島に居住し続ける最後の「日本人」ダイバーとして、在豪日本大使館関係者とも協力し、合祀慰霊碑の建立に尽力した。

この 慰霊碑は、日本人墓地が多くある丘の入り口にあり、富太郎は建立後も、毎年お盆の時期には真珠産業に従事する若者を引き連れて、慰霊碑や墓地の清掃をしていたという。

これは、現在、金曜島で真珠養殖業を営む日本人に引き継がれている。

以上のように、主として第二次世界大戦前後の木曜島における日本人移民の歴史を、藤井富太郎個人の人生に注目し、彼の仕事、生活や価値観等を具体的に把握しようと努めてきた。

この「全体」と「個」という、二つの視点から「時代」を見つめ直す作業から明らかにされたことは、母国・故郷を離れ、特に生命の危険を伴う職業(ダイバー)に従事する若者にとって、地縁・血縁によるつながりは大きく、それが意図的・非意図的に、かれらの生活の細部に影響を与えていたということである。

また、仲間が一斉に帰国していくなか、現地の女性と家庭を築き、 戦後ひとり木曜島に残った藤井富太郎の人生は、彼以外の「全体」に照らして明らかに「異質」ないし「異端」であった。

しかし、もしかすると、この異質性こそ、戦後ひとりになってから、また晩年日本を振り返る機会を得たときに、富太郎が自身の「日本人」 としての使命や、そしてときにはそれに対して違和感をもつ要因であり続けてきたのであろう。

木曜島では、日系二世、三世にあたる藤井富太郎の子ども・孫達が、「父親」「祖父」の記憶と共に生きている。

また、金曜島には今なお日本人が経営する真珠養殖場があり、ワーキング・ホリデー中の若者が、日本から、今では非日常の経験を求め、定期的に訪れている。「全盛期」は、はるか遠くの昔に過ぎたとはいえ、日本人がそこに生きた痕跡は確かに今も存在する。

主要参考文献、岩田孝「日本人真珠貝ダイバー友を呼び続けたが誰も還らなかった」。

現在、島に日本人の活躍を示す遺物は、慰霊碑と日本人墓地と藤井翁の銅像くらいしかない。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?